賢明な思考力

今般ホームページの全てを「鰻の成瀬」の成功例から説明するため、本ページも全面的に改訂します。これを以下の順番で説明するよう現在工事中です。今暫くお待ち頂ければと思います。宜しくお願いします

1 思考の真理

1.1 釈迦

1.2 親鸞

1.3 孔子

1.4 ギリシャ哲学

2 学問の真理

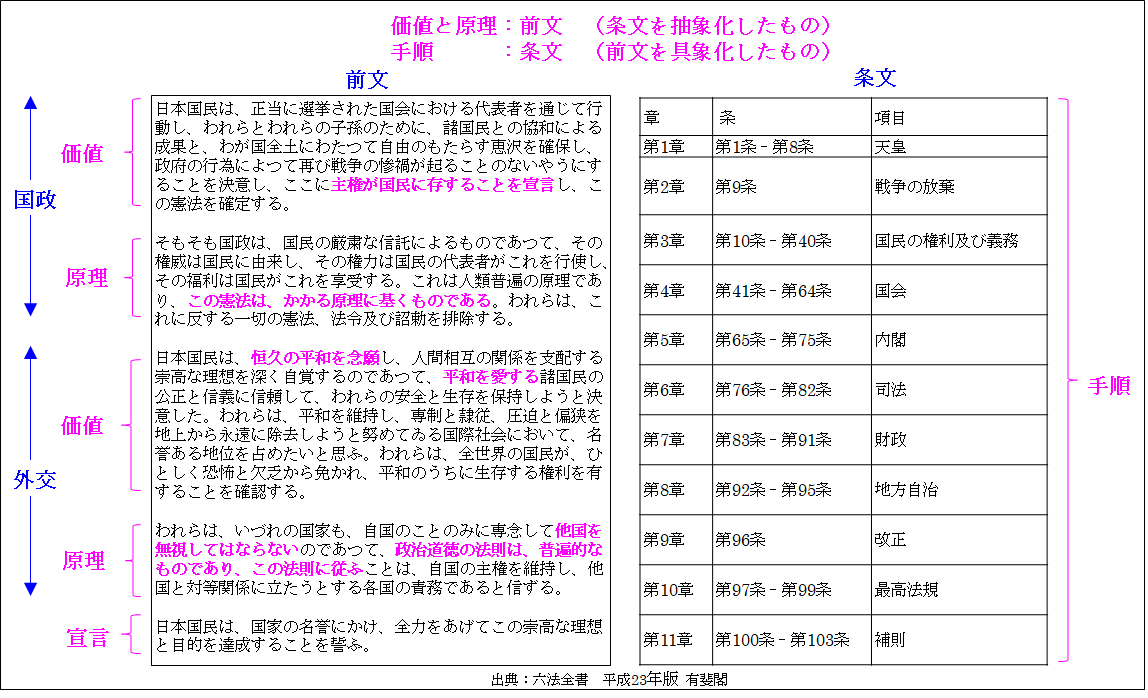

2.1 日本国憲法

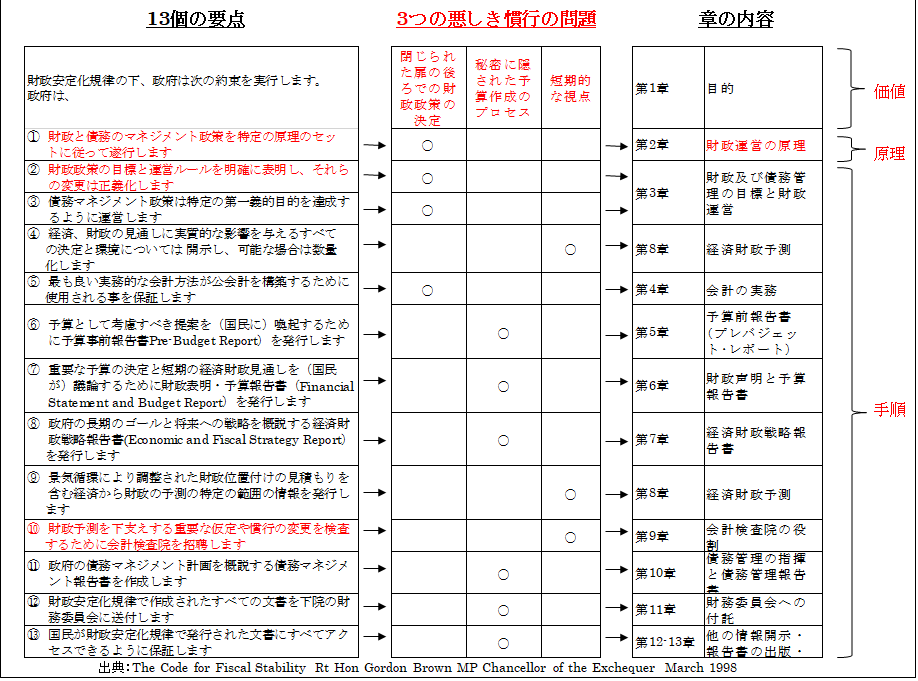

2.2 イギリスの財政安定化規律法

2.3 プロジェクト・マネジメント

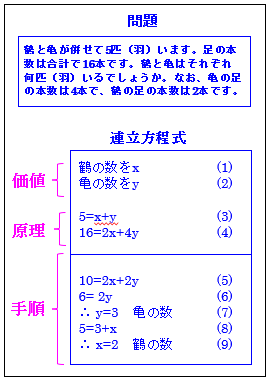

2.4 連立方程式

2.5 ソフトウエアのモデリング言語

2.6 人口知能(ディープラーニング)

2.7 夏目漱石の文学論

2.8 俳句・歌詞・短歌

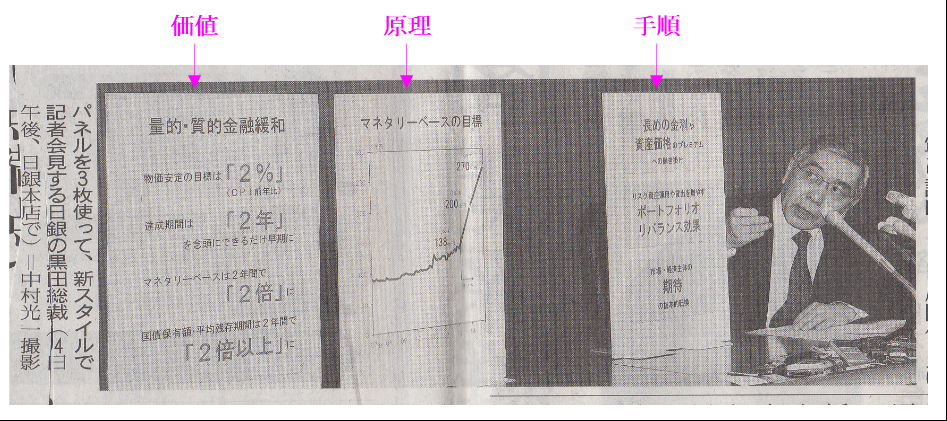

2.9 黒田元日銀総裁の新たな金融政策

3 科学技術の真理

4 勉強法

5 成功例

5.1 お手本

5.1.1 浜田宏一エール大学名誉教授の偉業

5.1.2 黒田東彦元日銀総裁の説明方法

5.2 欧米人

5.2.1 福島原発事故を解決したアメリカ人

5.2.2 イギリスの財政赤字を解決した財務大臣

5.3 天才

5.3.1 スティーブ・ジョブズ

5.3.2 ビル・ゲイツ

5.3.3 エジソン

5.3.4 松下幸之助

5.3.5 本田宗一郎

5.3.6 豊田英二

5.4 ノーベル賞受賞者

5.4.1 小柴昌俊

5.4.2 江崎玲於奈

5.4.3 山中伸弥

5.4.3 益川敏英

5.5 日本の最近の例

5.5.1 大谷選手の憧れるな

5.5.2 桐生選手の9.98秒

5.5.3 北口選手の金メダル

5.5.4 銀ダコの社長の成功

5.5.5 コンビニの電力削減された施設担当者

5.5.6 ガードマンがITパスポートを満点で合格

6 実践知識

6.1 事の実践知識

6.2 抽象化の実践知識

6.3 論理の実践知識

6.4 原理の実践知識

6.5 単位/次元の実践知識

6.6 読むの実践知識

6.7 理解の実践知識

6.8 要約と説明の実践知識

6.9 創造の実践知識

6.10 解決の実践知識

6.11 普遍的勉強法

6.12 ChatGPTの予測の原理

ご覧頂ける通り、大変量が多いです。「解決の思考力の根拠」を9つの実例から、また「天才の考え方」を10人の実例から説明します。併せて実践知識もまた「思考の基礎の実践知識」と「普遍的勉強法の実践知識」と量が多いです。しかし、「普遍的勉強法」は日本が「世界の研究所」に進歩する鍵です。十分ご理解頂ければと思います。

尚、トップページからではなく直接このページに来られた方にお願いがあります。本ホームページは一冊の本に相当します。そのため「確かに役に立った」と思われたならば、トップページで説明する私の口座に拙著と同じ金額をお振込み頂ければと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。

は「思考力の根拠」から説明します。

1 思考力の根拠

では「思考力の根拠」を説明します。先に説明したように「価値→原理→手順」の「9つの例」や「10人の天才の考え方」など量が多いですが、分かり易く説明します。そのため十分ご理解頂けます。

では次に「思考の真理の根拠」を説明します。

1.1 思考の真理を釈迦 / 親鸞 / 孔子 / ギリシャ哲学から導く

では「思考の真理の根拠」を説明します。さて「思考力の根拠」の根幹となるのが「思考の真理」です。これは既に「人間の5元徳」で説明した「釈迦・親鸞・孔子・ギリシャ哲学の教え」です。これらは考察すれば、正に「思考の真理」そのものです。

では以下順番に説明します。最初に「釈迦」から説明します。これを次に示します。

■創造の思考力

真理→原理→価値:老いと病と死→慈悲→幸福

■解決の思考力

価値→原理→手順:幸福→慈悲→施し

ご覧頂ける通り、「釈迦」の発見した「人間の真理」が「老いと病と死」です。これから導いた「原理」が「老いと病と死」の「悲しみ」を「慈しむ」、「慈悲」です。この「慈悲」を毎日実践する「手順」が「施し」です。

これらを実践する事により幸福を実現できるというのが「釈迦の教え」です。そして「この教え」は「真理→原理→価値」の「創造の思考力」と「価値→原理→手順」の「解決の思考力」に基づいている事をご理解頂けると思います。

このような説明は「初めて聞く」と感じると思いますが、そのように説明されれば、容易にご理解頂けると思います。

では次に「親鸞」を説明します。これを次に示します。

■創造の思考力

真理→原理→価値:

人間の心には善人と悪人が存在→善人なおもて往生を遂ぐ、いわんや悪人をや→幸福

■解決の思考力

価値→原理→手順:

幸福→善人なおもて往生を遂ぐ、いわんや悪人をや→悪人正機

ご覧頂ける通り、「親鸞」の発見した「心の真理」が「人間の心には善人と悪人が存在」です。これから導いた「原理」が「善人なおもて往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」です。この「原理」を実践する「手順」が「悪人正機」です。

これらを実践する事により幸福を実現できるというのが「親鸞の教え」です。これも「真理→原理→価値」の「創造の思考力」と「価値→原理→手順」の「解決の思考力」に基づいている事をご理解頂けると思います。

では次に「孔子」を説明します。これを次に示します。

■創造の思考力

真理→原理→価値:仁→礼→幸福

■解決の思考力

価値→原理→手順:幸福→礼→忠/孝

ご覧頂ける通り、「孔子」の発見した「人間の間の真理」が「仁」です。これから導いた「原理」が「礼」です。この「原理」を実践する「手順」が「忠/孝」です。

これらを実践する事により幸福を実現できるというのが「孔子の教え」です。これも「真理→原理→価値」の「創造の思考力」と「価値→原理→手順」の「解決の思考力」に基づいている事をご理解頂けると思います。

最後に「ギリシャ哲学」を説明します。これを次に示します。

■創造の思考力

真理→原理→価値:

ヒューマン→ヒューマンを継続→幸福

■解決の思考力

価値→原理→手順:

幸福→ヒューマンを継続→奉仕

既に説明したように「ギリシャ哲学」の発見した「人間の本性の真理」が「ヒューマン(Human)」です。これから導いた「原理」が「ヒューマンを継続(Human Being)」です。この「原理」を実践する「手順」が「奉仕(Serve)」です。

これらを実践する事により幸福を実現できるというのが「ギリシャ哲学の教え」です。これも「真理→原理→価値」の「創造の思考力」と「価値→原理→手順」の「解決の思考力」に基づいている事をご理解頂けると思います。

ご覧頂ける通り、「釈迦/親鸞/孔子/ギリシャ哲学」は「思考の真理」に基いて教えを導いています。この事をご理解頂けると思います。

ここでご理解頂きたい点は5点です。1つは人間には等しく「真理→原理→価値」の「創造の思考力」と「価値→原理→手順」の「解決の思考力」という「思考の真理」が備わっているという事です。この事は前記の「偉人の教え」から十分ご理解頂けると思います。

2つ目は「偉人の教え」が普及したという事は「誰に」でも「思考の真理が備わっている」からです。つまり「思考の真理」は「偉人だけ」ではなく「誰に」でも備わっているという事です。この事も十分ご理解頂けると思います。

3つ目はこれらの4つの教えは「偉人」がそれぞれの視点から「思った事を明かにしたもの」です。ここで「明らかにする事」が既に「思考パターン」で説明したように「考える」です。つまり「思った事を考える」のが「思考」です。これは「思考の定義」となりますので十分ご理解、ご記憶頂ければと思います。

また「思った事を考える」、つまり「思った事を明らかにし理解する事」が「普遍的勉強法」に基本となります。あらかじめ説明すれば、トップページで説明したように日本人の勉強法の「石高優先の手順重視の勉強法」は「手順を覚える勉強法」であり「事を明かにし真理/原理を理解する勉強法」ではありません。

つまり日本人の勉強法は「思考の真理」に基づく勉強法ではなく「手順重視」という「悪しき弊害」から醸成されたものです。この事も併せてご理解頂ければと思います。

4つ目はここまで「真理→原理→価値」の「創造の思考力」を先に説明し、次に「価値→原理→手順」の「解決の思考力」を説明してきましたが、「思考の順番」としては「解決の思考力」が先で「創造の思考力」は「その次」となります。

理由は「愛→真理→勇気→節制→正義」の「人間の5元徳」の通り、人間が何故思考するのかと言えば、「愛」に基づいて「人びとを助けようとする」からです。

つまり「人々の困っている問題を解決する思考力」が先であり、その次が「愛すれば事を明かにして真理を発見する」という「創造の思考力」です。ここまで説明してきませんでしたが、この事は十分ご理解頂けると思います。

5つ目は前記の説明の通り、「思考」は「心の営み」とつながっている事です。これは先に「心による知識化」で説明した事ですが、改めて前記の説明からご理解頂ければと思います。

では次に「解決の思考力の根拠」を説明します。

1.2 全ての学問は「価値→原理→手順」に基づく

では「価値→原理→手順」の「解決の思考力の根拠」を次の9つの例から説明します。これを以下の通り、2つに分けて説明します。

■「説明」のための「価値→原理→手順」

➀ 日本国憲法 ➁ イギリスの財政安定化規律 ➂ 夏目漱石の文学論 ➃ 俳句・歌詞・短歌 ➄ 黒田元日銀総裁の新たな金融政策

■「問題を解く」ための「価値→原理→手順」

⑥ 連立方程式 ⑦ ソフトウエアのモデリング言語 ⑧ 人口知能(ディープラーニング) ⑨ プロジェクト・マネジメント

ご覧頂ける通り、「説明」のための「価値→原理→手順」と「問題を解く」ための「価値→原理→手順」の2つに分けて説明します。

この理由は、両者共に「価値→原理→手順」に基きますが、「問題を解く場合」は「価値」が「価値の定義」と最後に求める「価値の値」に分割されますので、2つに分けて説明します。

尚、この差は人間なら「常識」として理解していますが、「IT力とAI力」の「思考するAI」で説明するように「AI」はそうではありません。そのためあらかじめ両者を識別しておきます。

では次に「日本国憲法」から説明します。

1.2.1 「日本国憲法」

では「日本国憲法」の「価値→原理→手順」を説明します。これを次に示します。

「日本国憲法」の「価値→原理→手順」

ご覧頂ける通り、「日本国憲法」は「価値と原理と手順の統論」に基づいています。 「価値と原理」は前文に定められています。「手順」は第1条から103条の「条文」に定められています。この事は容易にご理解頂けると思います。次に国政と外交の価値と原理と主要な手順を示します。

■国政

価値:国民主権

原理:その福利は国民がこれを享受する

手順:憲法第13条の個人の尊重

■外交

価値:恒久の平和

原理:他国を無視してはならない

手順:憲法第9条の戦争の放棄

ご覧頂ける通り、「日本国憲法」には明確に「国政」と「外交」の「国政と外交の価値と原理と主要な手順」が定められています。

具体的に言えば、「国政」の「価値」は「国民主権」です。次に「原理」は「その福利は国民がこれを享受する事」です。最後に「手順」は「憲法第13条の個人の尊重」です。

但し、このように紋切型に説明されても、いささか理解し難いと思います。そのため分かり易く言えば、「国民主権」とは「国民が国家権力を行使する事」ですが、その意味は「国民が福利を享受するため」です。

次に「国民が福利を享受する事」を具体的に言えば、「憲法第13条の個人の尊重」です。つまり「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については・・立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」の通り、「国民の幸福実現」が「国政で最大の尊重を必要とする事」です。これが「国民主権」の具体的な意味です。この事は容易にご理解頂けると思います。

次に「外交」の「価値」は「恒久の平和」であり、この意味を具体的に言えば、「原理」の「他国を無視してはならない」であり、更にこの意味を具体的に言えば、「憲法第9条の戦争の放棄」の通り、「他国を無視するような戦争の放棄」です。これが「恒久の平和」の具体的な意味です。これも容易にご理解頂けると思います。

お分かり頂ける通り、「日本国憲法」は「価値→原理→手順」に基づいています。この事は容易にご理解頂けると思います。しかし、大変残念な事は、このような理解、認識は「日本」にはまったくありません。

そうではなく、「日本国憲法」と言えば、第1条から103条の条文と理解しています。これは「手順」です。この原因は「日本の悪しき弊害」の「手順重視」のためです。そのため「日本国憲法」の「価値→原理→手順」を十分ご理解頂ければと思います。

では次に「イギリスの財政安定化規律法」を説明します。

1.2.2 「イギリスの財政安定化規律法」

では「イギリスの財政安定化規律法」を説明します。最初に「イギリスの財政安定化規律法」の「価値→原理→手順」を次に示します。

「イギリスの財政安定化規律法」の「価値→原理→手順」

具体的に言えば、「第1章」で「価値」を定め、次に「第2章」で価値を実現する「原理」を定め、最後に「第3章から第13章」で原理を実行する「手順」を定めています。

この中で重要なのが「第2章」の「可視化」という「原理」です。これにより「第3章」で「財政及び債務管理の目標と財政運営」を明らかにする事を定め、「4章」の「予算前報告書」や「第8章」の「経済財政予測」などを「国民に明らかにする事」を定めています。

その結果、拙著で説明するように、イギリスの財政赤字は先進国の中で最も低く、且つ長期に渡り抑えています。これが「イギリスの財政安定化規律法」の成果です。更にもう1つの重要なのが既に説明したように「正義化」です。これは「マネジメント力」で説明します。

ここでは「最も重要な事」を説明します。それは「愛の実践知識」の「愛すれば事を明らかにし、真理を見出し、真理に従う事」です。これが「イギリスの財政安定化規律法」を生み出しました。

次のこの事を「ゴードン・ブラウン財務大臣」の「財政安定化規律法の要約書」から説明します。これは「財政赤字の原因」は次に示す「3つの悪しき慣行」と明らかにしました。

➀「あまりにも長い間、財政政策は閉じられた扉の後ろで行われてきました」

②「あまりにも長い間、予算作成のプロセスは秘密に隠されてきました」

③「あまりにも長い間、イギリス政府は短期的な視点に囚われていました」

出典:The Code for Fiscal Stability Rt Hon Gordon Brown MP Chancellor of the Exchequer March 1998

ご覧頂ける通り、「ゴードン・ブラウン財務大臣」は「3つの悪しき慣行」が「イギリスの財政赤字の原因」と明らかにしました。

つまり①「閉じられた扉の後ろでの財政政策の決定」と②「秘密に隠された予算作成のプロセス」と③「短期的な視点に囚われていた政府」です。これは皆様にも十分ご理解頂けると思います。

そのため「可視化」という「原理」を導き「財政安定化規律法」を制定しました。そしてこれが「愛」です。つまりイギリスを愛すれば、事を明らかにし、真理を見出し、真理に従う事です。これが「愛」であり「愛の実践知識」です。

言うまでもなく、「ゴードン・ブラウン財務大臣」は「イギリスを愛する」から「イギリスの財政赤字の原因」が「3つの悪しき慣行」と「事」を明らかにし、「財政安定化規律法」を定めました。つまり「イギリスの財政赤字」を解決したのは「愛の実践知識」であり「愛」です。これから改めて「愛の重要性」をご理解頂けると思います。

では次に「夏目漱石の文学論」を説明します。

1.2.3 「夏目漱石の文学論」

では「夏目漱石の文学論」を説明します。最初に説明すると、夏目漱石は「坊ちゃん」などの小説で知られる明治の大文豪ですが、「文学の科学的研究方法」も行っています。そのため最初に「夏目漱石の文学の科学的研究方法」を次の寺田寅彦の『夏目漱石先生の追憶』から説明します。

| これに限らず一般科学に対しては深い興味をもっていて、特に科学の方法論的方面の話をするのを喜ばれた。文学の科学的研究方法といったような大きなテーマが先生の頭の中に絶えず動いていたことは、先生の論文や、ノートの中からも想像されるであろうと思う。しかし晩年には創作のほうが忙しくて、こうした研究の暇がなかったように見える。 |

ご覧頂ける通り、「文学の科学的研究方法」から「夏目漱石の文学の科学的研究方法」をご理解頂けると思います。これから「夏目漱石の文学論」の「価値→原理→手順」は導かれています。次にこれを示します。

|

文学の価値を説明する著作 |

文学の原理を説明する著作 |

文学の手順を説明する著作 |

|

『文学の哲学的基礎』 |

『文学論』 |

『創作家の態度』 |

ご覧頂ける通り、「夏目漱石」は「3つの著作」から「文学の価値と原理と手順」を説明しています。具体的に言えば、「文学の価値」を『文学の哲学的基礎』、「文学の原理」を『文学論』、「文学の手順」を『創作家の態度』から説明しています。

次に「文学の価値と原理と手順」を示します。

|

文学の価値 |

文学の原理 |

文学の手順 |

|

・愛と真理と正義 ・美 |

・認識的要素 ・情緒的要素 |

・主知の方法 ・主感の方法 |

ご覧頂ける通り、「文学の価値」は「愛と真理と正義」と「美」を表現する事です。「文学の原理」は「認識的要素」と「情緒的要素」の両方を表現する事です。最後に「文学の手順」は「主知の方法」と「主感の方法」の両者を用いる事です。

まとめると「愛と真理と正義」という「認識的要素」は「主知の方法」を用い、「美」という「情緒的要素」には「主感の方法」を用いるという事です。

具体的に言えば、「主知の方法」は①「perceptual(知覚的)」→②「conceptua(概念的)」→③「symbol(象徴的)」です。また「主感の方法」は「similie(直喩)」→②「metaphor(隠喩)」→③「infinite longing(無限の憧憬)」です。

尚、「夏目漱石」はこれらをロンドンに留学した時に欧米の文学や心理学の書物・小説から導いています。そのため「英語の言葉」により説明しています。

これを「日本語」で言い直せば、「主知の方法」は①「知覚的」→②「概念的」→③「象徴的」です。また「主感の方法」は①「直喩」→②「隠喩」→③「無限の憧憬」です。ここで「3段階」は「抽象化のレベル」を示し、「第三段階」が最高レベルです。但し、率直に言って、これがどのような意味を持つかという事は理解し難いと思います。

そのため意訳すれば、「優れた文学や小説」は「子供の絵日記」のように「行って見て知覚した事実や印象のみを直喩」として書くのではなく、「認識的要素と情緒的要素」を①「知覚的」→②「概念的」→③「象徴的」や①「直喩」→②「隠喩」→③「無限の憧憬」の通り、徐々に「クライマックス」に向けて「展開する事」により「愛と真理と正義」と「美」という「価値」を表現するという意味です。これは容易にご理解頂けると思います。

お分かり頂ける通り、「夏目漱石の文学論」から「文学」も「価値→原理→手順」に基づいている事をご理解頂けると思います。そして、これは「日本の俳句・歌詞・短歌」も同じです。

では次に「俳句・歌詞・短歌」を説明します。

1.2.4 「俳句・歌詞・短歌」

では「俳句・歌詞・短歌」を説明します。最初に「俳句・歌詞・短歌」の「価値→原理→手順」を次に示します。

| 作者 | 価値 | 原理 | 手順 |

| 松尾芭蕉 | 夏草や | 夢の跡 | 兵どもが |

| 松尾芭蕉 | 藤の花 | 草臥れて | 宿借る頃や |

| 坂本九 | 涙がこぼれないように | 上を向いて | 歩こう |

| 小林理央 | この本にすべてがつまってるわけっぢゃない | だから私が | 続きを生きる |

ご覧頂ける通り、すべて「価値と原理と手順」に基づいています。これらを全て説明するのは長くなりますので代表例として「松尾芭蕉」の「夏草や 兵どもが 夢の跡」を先に説明した「夏目漱石」の①「知覚的」→②「概念的」→③「象徴的」という「主知の方法」に基づいて説明します。これを次に示します。

「松尾芭蕉」の「夏草や 兵どもが 夢の跡」

|

作者 |

価値 |

原理 |

手順 |

|

松尾芭蕉 |

藤の花 |

草臥れて |

宿借る頃や |

| 主知の方法 | ③「象徴的」 | ②「概念的」 | ➀「知覚的」 |

ご覧頂ける通り、「藤の花」という「価値」は③「象徴的」であり、「草臥れて」という「原理」は②「概念的」であり、「宿借る頃や」という「手順」は①「知覚的」です。

但し、「藤の花=価値=象徴的」と「宿借る頃や=手順=知覚的」はおおむねご理解頂けると思います。それに対して「草臥れて=原理=概念的」は理解し難いと思います。これは「原理」も「状態遷移」という「概念的なもの」という「意味」からもご理解頂けますが、「芭蕉」の「気持ち」から理解する事が本筋です。

これは「藤の花」が咲く陽春は「日が延びる」ため、ついつい元気にいつもよりも遅くまで「奥の細道」を歩いてしまい、冬よりも幾分「草臥れて」しまう「疲労感」を、薄明りにぼんやり見える「藤の花」により表現したものです。

つまり「藤の花」も垂れ下がる「長い房」のため「日が延びたので疲れたのではないか」、「それは私も同じ」という「気持ち」を表現したものです。

お分かり頂ける通り、「草臥れて」にはこのような「長い説明」があります。この「長い説明」を全体的に、つまり「概念的」に表現するのが「草臥れて」という「原理の言葉」です。

このポイントは「草臥れていない」から「草臥れて」という「状態遷移」であると共に「季語」の「藤の花」と合わさって「冬から陽春」や「日が延びる」や「いつもよりも遅くまで」などの「季節や時間の変化」つまり「状態遷移」すなわち「原理」にあります。これから「草臥れて=原理=概念的」をご理解頂けると思います。

併せて「夏目漱石」の「主知の方法」そして「松尾芭蕉」つまり「日本人の大変優れた能力」をご理解頂けると思います。これは日本の「四季折々の美」が生み出してきたと考えています。この事もご理解頂けると思います。

では次に「黒田元日銀総裁の新たな金融政策」を説明します。

1.2.5 「黒田元日銀総裁の新たな金融政策」

では「黒田元日銀総裁の新たな金融政策」を説明します。最初に「黒田元日銀総裁の新たな金融政策」の「価値→原理→手順」を次に示します。

ご覧の通り、「黒田元日銀総裁の発表した新たな金融政策」も「価値と原理と手順の統論」に基づいています

具体的に言えば、2013年4月4日の読売新聞も「新スタイルで記者会見する」と報道するように、黒田東彦日銀総裁は「パネル3枚」を使って金融緩和の「目標」つまり「価値」を「2%のインフレ目標」と説明し、次に価値を実現する金融政策の「原理」を「グラフ」により「日銀が世の中に流し込むお金の量の推移」として示し、原理を実行する「手順」を「日銀から市中銀行や金融機関にお金を流し込む具体的内容」として説明しました。

これから「黒田元日銀総裁の発表した新たな金融政策」も「価値と原理と手順の統論」に基づいている事をご理解頂けると思います。

このポイントは「新たな金融制政策の原理」を「日銀が世の中に流し込むお金の量」を「少ない状態」から「多い状態」へ「状態遷移させる事」を「グラフ」という「容易に理解できる形」で表現した事です。

そして「新たな金融政策」を「価値と原理と手順の統論」により「三位一体」として説明した事です。これには「黒田元日銀総の全身全霊の努力」を感じます。これを「読売新聞」は「新スタイルで記者会見する」と評価したと言えます。

これにより市場も容易に理解でき「円安・株高」となり、2015年は多くの企業が黒字決算となり、給料も基本給が上がり、アベノミクスの第1の矢の金融政策として成功した事はご承知の通りです。

しかし、あれから10年、日本は「円高」ではなく、「円安」となってしまいました。本ホームページにより日本を再生する事を強く感じます。

では次に「連立方程式」を説明します。

1.2.6 「連立方程式」

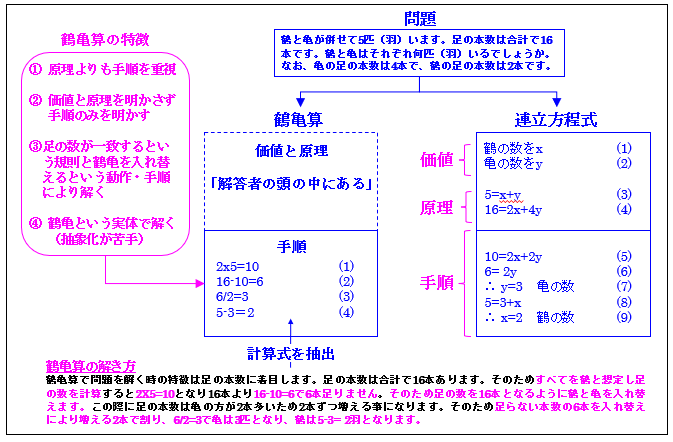

では「連立方程式」を説明します。最初に「連立方程式」の「価値→原理→手順」を次に示します。

「連立方程式」の「価値→原理→手順」

ご覧頂ける通り、「連立方程式」も明確に「価値と原理と手順」に基づいています。

具体的に言えば、「(1)と(2)の式」は、求める数を定義する「価値」、「(3)と(4)の式」は問題を解く「原理」、「(5)から(9)の式」は原理を実行し問題を解く「手順」です。このような説明は「初めて聞く」と感じると思いますが、そのように説明されれば、容易にご理解頂けると思います。

尚、なぜ「連立方程式」が「状態の遷移」という「原理」なのかについて疑問を持たれる方もおられると思いますので説明します。

この基本は「IT力とAI力」の「IT力」で説明する「計算の真理」です。これは「3は2に1足した状態」であり「セキはセにキを足した状態」です。つまり「計算の真理」は「記号の状態遷移」です。

そのため簡単に言えば、「記号の状態を演算/分岐などの操作により遷移させる仕組み」が「計算の原理」であり、正に「連立方程式」は「16=2x+4y」の通り、「2x」に「4y」を足した状態が「16」になるという「数の状態を遷移させる仕組み」のためです。

このような説明は「初めて聞く」と感じると思いますが、そのように説明されれば、容易にご理解頂ければと思います。

次に「方程式」は英語の「Equation」、「等式」を訳した言葉です。では、なぜ「等式」と訳さず「方程式」と訳したのかと言えば、「価値と原理」は「問題を解く方法の式」、「手順」は「問題を解く過程の式」つまり「方法の式」と「過程の式」を合わせて「方程式」と訳したと考えています。

この理由は日本にはこのような「思考パターン」がなかったためと考えています。では「日本人の知的活動の思考パターン」は何かと言えば、既に説明したように「規則と手順(鶴亀算)の思考パターン」と考えています。次にこれを「鶴亀算と連立方程式の比較」から説明します。

最初に①「原理よりも手順を重視」の意味は「鶴鶴亀」では「連立方程式」のように「価値と原理」を解答用紙に記述せず「解き方」から抜き出した「(1)から(4)の計算式」という「手順」のみが記述されるという意味です。これが先に説明したように「憲法」と言えば、「前文の価値と原理」を忘れ「1条から103条の条文」と誤解している原因です。

次に②「価値と原理を明かさず手順のみを明かす」の意味は、前述の通り、「鶴鶴亀」では「解答用紙」に記述されるのは「解き方」から抜き出した「(1)から(4)の計算式」という「手順」だけです。

つまり「価値と原理」は明かされません。これは「解答者の頭の中」にあるだけです。そのため「第3者には分からないという事」になります。これが「日本人の知的活動の思考パターンの問題」です。この一例は「黒塗りの行政文書」であり、更に言えば、「法律」と「教科書」です。

「日本の法律」は「価値と原理」を明かさず「手順」のみを明かします。これを示すのが「総則」という言葉はあっても「統則」という言葉がない事です。尚、「統則」を「価値→原理→手順」とご理解頂ければと思います。

つまり「総則」で法律に対する「思い」を「霞ヶ関文学」の「美辞麗句」により表現し(価値に相当)、次にざっくりと「原則」を定め(原理に相当)、以降は「条文」で「国民・自治体・政府の役割」を「手順」として詳細に定めます。そのため「第3者には理解し難いもの」です。

それに対して欧米の法律は「イギリスの財政安定化規律法」の通り、「価値と原理と手順」を明かすため容易に理解できます。

ここでご理解頂きたい事は2点です。1つは、前述の通り、「日本の法律」は「第3者が理解するのは容易ではない事」そのため「官僚政治に陥る事」そして「法律を啓蒙、普及する特例民法法人」へ「官僚が天下る事」です。

つまり「官僚政治」や「天下り」を生み出し、その結果、「マネジメント」で説明する「自分だけ儲ける小金持ち」を生み出しているのが「鶴亀算の法律」です。そのため「価値と原理と手順」に基づく法律に改める事が必要です。

もう1つは「日本の教科書」も「価値と原理」を明かさず「手順」のみを明かします。つまり「肝心要」の「真理や原理」を「正々堂々」と教えず「注記や最後にさらりと記述し、それに気づく事」を強います。

その結果、これらをズバリ教える「塾」は繁盛する事になります。しかし、それは「金を取って教える塾のやり方」であり「正しい勉強」ではないと思っています。

つまり「肝心要」な「真理や原理」を「誰でも分かるように教えてしまって」は「勉強の意味」がなく「七転八倒して悟る事が勉強」と思っています。

これは日本人全員がそう思っています。しかし、そうではありません。勉強は既に「解明された事」を順を追って学ぶものであり、僧侶が七転八倒して悟るようなものではありません。これは既に説明したように日本人の「悟り」という「行動パターンの悪しき弊害」です。この事は十分ご理解頂けると思います。

次に③「足の数が一致するという規則と鶴亀を入れ替えるという動作、手順により解く」という意味は「鶴鶴亀」では「鶴亀の足の数」が「判明している数」になるまで「鶴亀」を入れ替えるという意味です。

このポイントは言うまでもなく、「規則」と「手順」です。これが拙著で説明するように「原理」を「原則」と言い換える原因であり、「憲法とは第1条から103条」の「手順」と勘違いしている原因です。これは「規則と手順」という「鶴鶴亀」から生まれたものです。この事は容易にご理解頂けると思います。

最後に④「鶴亀という実体で解く(抽象化が苦手)」は「連立方程式」と比べて根本的に異なる点です。「連立方程式」は「鶴の数をx」また「亀の数をy」と定義した後は、すべて「数」という「抽象化された概念」で解きます。

しかし、「鶴亀算」は「鶴亀の足の数」が「判明している数」になるまで「鶴亀」を入れ替えるように「鶴亀という実体」で解きます。では、なぜ「鶴鶴亀」では「数」という「抽象化された概念」で解かないのかと言えば、「日本人は抽象化が苦手」のためです。この事は既に説明した通りです。

お分かり頂ける通り、日本人の「規則と手順、鶴鶴亀という知的活動の思考パターン」は多くの問題を生み出しています。この事も併せてご理解頂ければと思います。

では次に「ソフトウエアのモデリング言語」を説明します。

1.2.7 「ソフトウエアのモデリング言語」

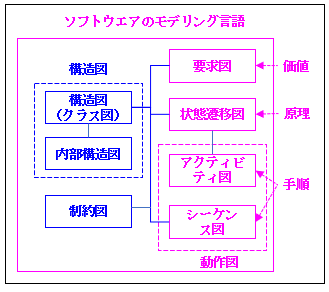

では「ソフトウエアのモデリング言語」を説明します。最初に「ソフトウエアのモデリング言語」の「価値→原理→手順」を次に示します。

具体的に言えば、「価値」をモデリングするのが「要求図」です。また先に説明したように「原理」をモデリングするのが「状態遷移図」更に「手順」をモデリングするのが「アクティビティー図やシーケンス図」などの「動作図」です。

加えてソフトウエアの「構造」をモデリングするのが「構造図と内部構造図」また「制約」をモデリングするのが「制約図」です。

尚、これらは「IT力とAI力」で詳しく説明します。ここでは概要としてご理解頂ければと思います。

次に図は「ソフトウエアのモデリング言語」の「UML (Unified Modeling Language)」を「メカ・エレキ・ソフト」を統一的にモデリングするように拡張した「SysML

(Systems Modeling Language)」という「モデリング言語」です。

先に説明したように私が「経路最適化ソフトウエア」の次に研究開発したのが「SysML」です。これから「SysML」も「価値と原理と手順の統論」に基づいている事をご理解頂けると思います。

尚、「モデリング言語」は「プログラミング言語を抽象化したもの」であり、この利点は前記の図を描く事により、プログラムを自動的に生成しソフトウエア開発の生産性を飛躍的に向上できます。そのため先にトップページで説明した汎用開発方法/ツールは「モデリング言語のSysMLに基づいています。更に詳しくは「IT力とAI力」の「汎用開発方法/ツール」で説明します。

では次に「人口知能(ディープラーニング)」を説明します。

1.2.8 「人口知能(ディープラーニング)」

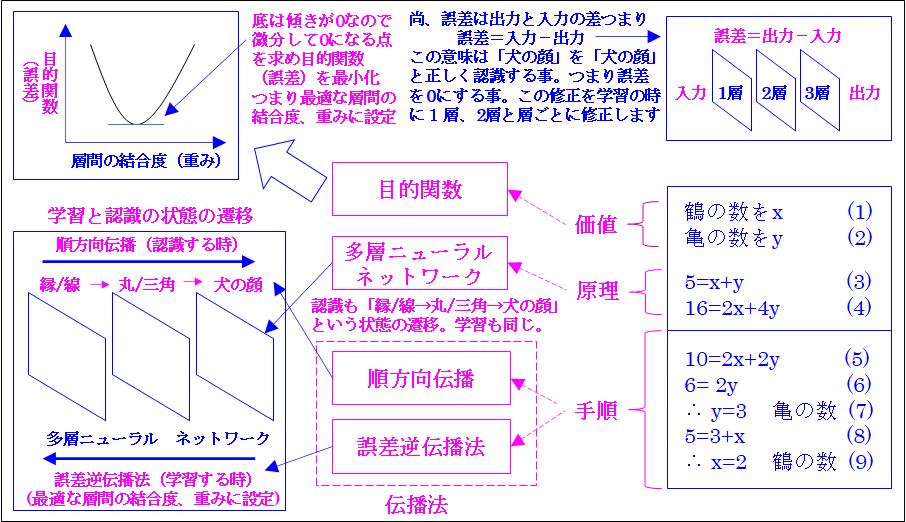

では「人口知能(ディープラーニング)」を説明します。尚、「人口知能(ディープラーニング)」も「IT力とAI力」で詳しく説明します。そのため、ここでは概要としてご理解頂ければと思います。次に「人口知能(ディープラーニング)」の「価値→原理→手順」を示します。

ご頂ける通り、「ディープラーニング」も「価値と原理と手順」に基づいています。

ご頂ける通り、「ディープラーニング」も「価値と原理と手順」に基づいています。

具体的に言えば、「価値」は「目的関数」、「原理」は「多層ニューラルネットワーク」、「手順」は「順方向伝播」と「逆方向伝播」です。

つまり最初の「ディープラーニング」の「学習」では「原理」の「多層ニューラルネットワーク」により「順方向伝播」と「逆方向伝播」という「手順」により「膨大で様々な犬の画像」を「価値」の「目的関数」との誤差を最小化するように「重み」を調整し「学習」します。

次に運用時の認識は原理」の「多層ニューラルネットワーク」により「順方向伝播」という「手順」により「膨大で様々な犬の画像」を「価値」の「目的関数」を最大化するように「縁/線→丸/三角→犬の顔」という「状態の遷移」により「認識」します。

お分かり頂ける通り、「ディープラーニング」に「価値と原理と手順」に基づいています。この事をご理解頂けると思います。

では最後に「プロジェクト・マネジメント」を説明します。

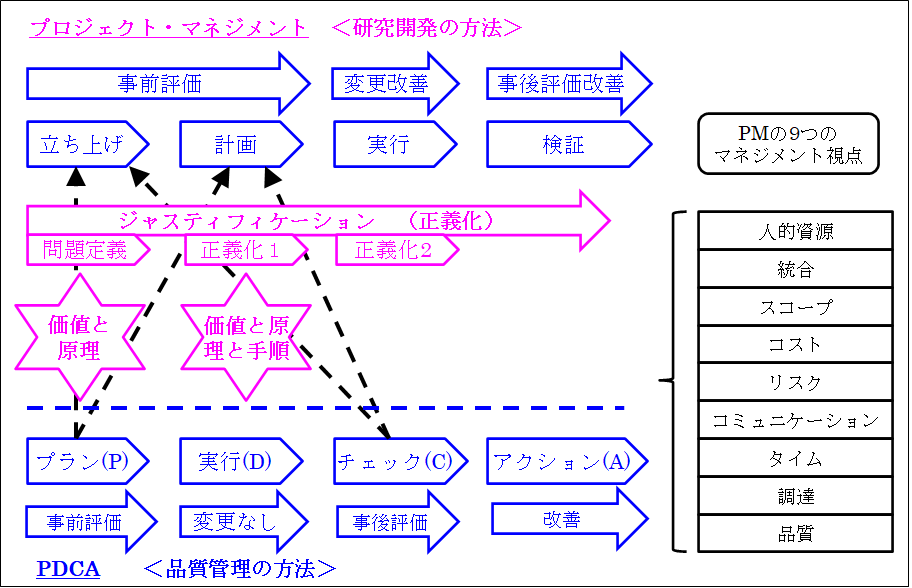

1.2.9 「プロジェクト・マネジメント」

では「プロジェクト・マネジメント」を説明します。最初に「プロジェクト・マネジメント」の「価値→原理→手順」を次に示します。

具体的に言えば、「価値と原理」を「立ち上げ」で導き、両者から「プロジェクト」は「投資に値するものであるか」を判断します。ここで「Go」ならば「計画」に進みます。

次に「計画」では「原理」から「手順」を求め、更に「手順」から「開発コスト」を導きます。また「価値」から「販売予測」を導きます。

最後に「販売予測」と「開発コスト」の比較から最終的な「Go」を判断します。ここで「Go」ならば「手順」を実行し、検証します。

おかり頂ける通り、「プロジェクト・マネジメント」は「立ち上げ」→「計画」→「実行」→「検証」の「4ステップ」から構成され、そして「価値と原理と手順」に基づいています。この事をご理解頂けると思います。

さて、私も日本IBMの研究所に勤務していた時にアメリカの「PMI(Project Management Institute)」、「プロジェクト・マネジメント協会」から教育を受けた事があります。これは毎年1週間ほどPMIのアメリカ人講師から教育を受け、数年間継続されます。しかし、2日間ほど教育を受け、ほぼポイントを理解できました。

これが「Justification」、「ジャスティフケーション」、「正義化」です。これをアメリカ人の講師に説明し「賛同」して頂いたため、以降の教育は自ら、終了しました

これは「2003年の事」です。これには「私の科学技術者」としての体験が貢献した考えています。私は40才までは、先に説明したように「液晶」や「光磁気ディスク」などの「テクノロジ」、40才から57才の退職までは「経路最適化ソフトウエア」や「モデリング言語」などのソフトウエアの研究開発を行いましたが「これらの体験」から「事業化の要諦」は「正義化」と漠然と理解しており、これを「形式知」としたのがPMIの教育です。

次に今回の執筆の中で「イギリス政府のNPM、新公共経営」を調べる中で「イギリス政府」も「PRINCE2」というプロジェクト・マネジメントを開発し、その「原理」が「正義化」である事を知りました。これをイギリス政府は2005年に導いたそうです。

そのため「私は2年早く正義化を導いていた事」になります。これには「我ながら、感心すると共に、一致していた事に安堵した次第」です。

では最後に「まとめ」を説明します。

1.2.10 まとめ

では「まとめ」を説明します。これは既に推察できると思います。「9個の実例」がなぜ存在するのかと言えば、まさに「人間」には「価値と原理と手順の統論」という「普遍的思考パターン」が存在するからと考えています。

ではなぜ「日本人」は「手順重視」なのかと言えば、過去数千年の「日本の豊かな自然」が「そのような精神風土を日本人に醸成した」と考えています。

ここでご理解頂きたい事は「俳句・歌詞・短歌」の「価値→原理→手順」の通り、日本にも「価値と原理と手順の統論」という「普遍的思考パターン」が昔から、そして現在も「黒田元日銀総裁の新たな金融政策」の「価値→原理→手順」の通り、存在している事です。

更に言えば、明治に夏目漱石はその事をロンドンに留学し、解き明かしている事です。これらの事を十分ご理解頂き「手順重視」から「価値→原理→手順」に転換される事をなによりも願っています。

では次に「全てのテクノロジは「真理→原理→価値」に基づく」を説明します。

1.3 全てのテクノロジは「真理→原理→価値」に基づく

では「全てのテクノロジは「真理→原理→価値」に基づく」を説明します。これを次の表から説明します。

|

学問 |

年代 |

解き明かした真理 |

発明されたテクノロジ |

| ➀ニュートン力学 | 1687年 | 万有引力の法則と運動の法則 | すべての機械テクノロジ |

| ➁ベルヌーイの流体 力学の方程式 | 1738年 | 流体の位置エネルギーと運動エネルギーは互いに変換する | すべての流体の機械テクノロジ |

| ➂マクスウエルの電 磁方程式 | 1864年 | 電気は磁気を生み出し、磁気は電気を生み出し、電気と磁気は力を生み出す | すべての電気・電子テクノロジ |

| ➃アインシュタイン の相対性理論 | 1915-16年 | 物体の速度が光速に近づけば質量は無限大になる | 少ない。しかし、速度を延々と速くする事は無駄である事を教えている。 |

| ➄シュレーディンガ ーの波動方程式 | 1926年 | 電子は動いている時は波、停止すると粒子になる | 半導体トランジスタ・大規模集積回路 |

| ⑦チューリングの計 算理論 | 1936年 | 計算とは記号の状態の遷移 | コンピュータ |

| ⑧ダンツグの線形計 画法 | 1947年 | 経済活動には最適解が存在する | 生産・輸送最適化・ミクロ経済学 |

| ⑨染谷・シャノンの サンプリング定理 | 1949年 | アナログとデジタルは変換できる | 地デジ・CD・DVD |

| ⑩ディープラーニン グの近似解 |

1949年 | 誤差逆伝搬法により如何なる学習データの内部表現も抽出し認識/生成する近似解を求められる | 認識/生成AI |

ご覧頂ける通り、「科学」の解き明かした「真理」から「真理→原理→テクノロジ」の「創造の思考力」の通り、現代社会のすべてのテクノロジは発明されました。これから「真理→原理→価値」の「創造の思考力」の重要性は十分ご理解頂けると思います。

この第一号は18世紀の産業革命の「ワットの蒸気機関」です。既に説明したように「ワット」は、当時勃興してきた「自然科学(熱力学)」の最新知識から、「潜熱」という「真理」により「シリンダー」に「復水器」を加えた「新たな原理」を発明し、「蒸気機関」という「新たなテクノロジ」を創造しました。

お分かり頂ける通り、「真理→原理→価値」の「創造の思考力」が産業革命を生み出しました。これから改めて「創造の思考力」の重要性をご理解頂けると思います。

さてここで私のIBMの37年間の体験を説明すれば、自然に「真理→原理→価値」の「創造の思考力」を習得しました。その結果、「科学技術者」に進歩しました。但し、大変残念な事は日本には「科学技術」と言う言葉はあっても、「科学技術者」という言葉がありません。

この根本原因は「真理→原理→テクノロジ」の「創造の思考力」が普及していないためです。そのため十分ご理解頂ければと思います。

では次に「天才の考え方は普遍的勉強法と同一」を説明します。

1.4 天才の考え方は普遍的勉強法と同一

では「天才の考え方は普遍的勉強法と同一」を説明します。さて「考え方」は物事を成功させる上で非常に重要です。言うまでもなく、「考え方」が間違っていれば、勉強できませんし、成功する事もできません。

しかし、それほど重要ではあっても「考え方とはどのようなものか」と教える学問はありません。トップページで説明したように「勉強法」は各自各様であり、また組織の管理や経営などの手法も各自各様であり、更に経済活動も個人の才能・才覚により行われ、結論して「考え方」も各自各様です。

しかし、「考え方」にも共通点があります。これがトップページで説明したように「天才の考え方」は「普遍的勉強法」と同じである事です。

つまり最初に全体的に大局的な物事の流れ、すなわち「大局的な原理」を把握し、次に「核となる原理」を集中的に理解し、併せて「原理」を生み出す「真理」も「素朴な疑問」から解き明かします。これが「天才の考え方」です。

ここでは次の10人の「天才の方の考え方」を具体的に説明します。

|

天才の考え方 |

ノーベル賞受賞者の考え方 |

| 1 全体を把握し核の部分に焦点を当てる | |

| 【1】 スティーブ・ジョブズ 人間愛とリベラルアーツに結びつけられたテクノロジ |

【2】 小柴昌俊 木を見て森も観る |

| 2 膨大な知識を学びと共に最新の真理も学ぶ | |

| 【3】 ビル・ゲイツ 8才から5年間、百科事典をAからPまで読んだ |

【4】 江崎玲於奈 Good Tasteな人間がGood Tasteな分野を研究 |

| 3 学んだ真理を誰にでも分かるように説明する |

|

|

【5】 松下幸之助 |

【6】 山中伸弥 |

| 4 真理/真実が何よりも大事である事を理解してる | |

|

【7】 本田宗一郎 |

【8】 益川敏英 |

| 5 真理に近づくために素朴な疑問を解明する | |

|

【9】 豊田英二郎 |

【10】 ニュートン |

敬称略

ご覧頂ける通り、次の5つの視点から説明します。

【1】 全体を把握し核の部分に焦点を当てる

➀ スティーブ・ジョブズ ➁ 小柴昌俊

【2】 膨大な知識を学びと共に最新の真理も学ぶ

➂ ビル・ゲイツ ➃ 江崎玲於奈

【3】 学んだ真理を誰にでも分かるように説明する

➄ 松下幸之助 ⑥ 山中伸弥

【4】 真理/真実が何よりも大事である事を理解してる

⑦ 本田宗一郎 ⑧ 益川敏英

【5】 真理に近づくために素朴な疑問を解明する

⑨ 豊田英二郎 ⑩ ニュートン

ご覧頂ける通り、これらは前記の「普遍的勉強法」と同じです。【1】と【2】は「普遍的勉強法」の「全体的、つまり「大局的な原理」を理解し、次に「核となる原理」を特定、理解し」と同じであり、【3】から【5】は「真理/真実の重要性」を説明するものであり、これも「普遍的勉強法」と同じです。

では最初に「スティーブ・ジョブズの考え方」は「全体を把握し核の部分に焦点を当てる」と同一である事を説明します。尚、以降の説明で敬称は省略しています。

1.4.1 スティーブ・ジョブズの考え方

「人間愛とリベラルアーツに結びつけられたテクノロジ」

では「スティーブ・ジョブズの考え方」を説明します。昨今「スティーブ・ジョブズの言葉」は様々なものが紹介されていますが、私が最も「スティーブ・ジョブズの考え方」を表すのが次の言葉と考えています。

我々の心を高鳴らせるのはリベラルアーツに結びついたテクノロジであり、人間愛と結びついたテクノロジである

ご覧頂ける通り、このポイントは「リベラルアーツに結びついたテクノロジ」と「人間愛と結びついたテクノロジ」です。これが最も「スティーブ・ジョブズの考え方」を表すものと考えています。

ここで後者は直感的にご理解頂けると思います。「iPhone」、「スマホ」の画面に指でタッチして広げたり、頁をめくったりする事です。それに対して前者は理解し難いと思います。「リベラルアーツ」は「教養」と訳されます。しかし、「教養」で「iPhone」、「スマホ」を開発できるものではありません。

では「リベラルアーツに結びついたテクノロジ」とは何でしょう。あらかじめ説明すると「リベラルアーツに結びついたテクノロジ」が「全体を把握し」であり、「人間愛と結びついたテクノロジ」が「核の部分に焦点を当てる」に相当します。

しかし、「リベラルアーツに結びついたテクノロジ」とは一体何か、理解し難いと思います。ここでヒントになるのが2016年のアップルのテレビのコマーシャルです。これは「アップルの特長はハードとソフトのバランス良い設計にある」と紹介しています。

この意味をご理解頂くため技術的な事を1つ説明します。それは「ソフトでできる事」は「論理回路」つまり「ハード」でもできる事です。この事は「ソフト」も最後は「CPUという論理回路」つまり「コンピュータ」という「ハード」により実行される事からご理解頂けると思います。

そのため「指で広げたり、頁をめくったり」は「論理回路」でも可能であり「ソフト」でも可能です。しかし、「ソフト」でやると「応答」が遅くなり「ハード」でやると「応答」は早くなりますが、「回路」が複雑になります。

そのため「ハードとソフトのバランス良い設計」つまり「処理の特性」に応じて両者を「使い分ける事」が鍵となります。すなわち「指で広げたり、めくったりする」などの「大局的な判断」は「ソフト」でやり、「頁の内容を高速に表示する」のは「ハード」でやる事です。これが前述のコマーシャルのポイントです。

ここで一歩掘り下げて説明すれば、「論理回路の技術者」に「指で広げたり、頁をめくったり」を「開発できないか」と尋ねれば「回路が複雑になり不可能」と答えるでしょう。また「ソフトの技術者」に尋ねれば「応答が遅くなり不可能」と答えるでしょう。そして、まさにその結果、「ガラケー」の通り、「携帯電話」は「折り畳む2枚方式のもの」でした。

しかし、「人間愛と結びついたテクノロジ」として、どうしても開発したいと願う「スティーブ・ジョブズ」は「価値→原理→手順」の「解決の思考力」により成功したと考えています。

つまり「価値」すなわち「問題」は何で、問題をどのような「原理」で解決するのか、そして原理をどのような「手順」で実行するのかを徹底的に追及し「ハードとソフトのバランス良い設計」という「原理」により「1枚方式のスマホ」を開発したと考えています。

この鍵が「価値→原理→手順」の「解決の思考力」という「リベラルアーツ」つまり「全体を把握する事」です。すなわ「リベラルアーツ」とは「価値→原理→手順」の「解決の思考力」により「全体を把握し様々な技術を活用する能力」です。これが「スマホ」を生み出しました。

お分かり頂ける通り、「スティーブ・ジョブズの考え方」は「リベラルアーツと人間愛に結びつけられたテクノロジ」の通り、「価値→原理→手順」の「解決の思考力」と「愛→真理→正義」の「人間の5元徳」に基づいています。

つまり愛すれば事を明らかにし、「ハードでできる事はソフトでも可能であり、ソフトでできる事はハードでも可能」という「真理」に基づき「ハードとソフトのバランス良い設計」という「原理」により「1枚のスマホ」という「価値」を実現しました。つまり「真理→原理→価値」を実践しました。

具体的には、「価値→原理→手順」の「手順」として「指で広げたり、めくったりする」などの「大局的な判断」は「ソフト」でやり、「頁の内容を高速に表示する」のは「ハード」で実現しました。

これから「スティーブ・ジョブズの考え方」は「全体を把握し核の部分に焦点を当てる」と同一である事をご理解頂けると思います。

では次に「小柴昌俊の考え方」も「全体を把握し核の部分に焦点を当てる」と同一である事を説明します。

1.4.2 小柴昌俊の考え方

「木を見て森も観る」

では「小柴昌俊の考え方」を説明します。これが「木を見て森も観る」です。このポイントは正に「全体を把握し核の部分に焦点を当てる」です。例えて言えば、「木を見て森を見ない」のではなく「木を見て森も観る事」です。

ご承知の通り、「小柴昌俊」は「カミオカンデ」により「ニュートリノ」を発見し「ノーベル賞」を受賞しました。「カミオカンデ」は文科省の研究開発費により建設されたものです。

そのためテレビのインタビューで「小柴昌俊」は文科省に提出する申請書の「目的」として「国民の血税」により建設する事ですので、コストを切り詰め、そして「一生懸命」考えて、最後に「ニュートリノの発見」という一文を入れたそうです。

但し、「ニュートリノ」は「星の寿命の最後」として爆発する時に発生するものです。そのため「地上にいる人間」には「とてもそのような事はない」と思われますが、「小柴昌俊」は「いや広い宇宙にはそのような事があるかもしれない」と考え、この一文を入れたそうです。その結果、まさに「広い宇宙」にはそのような「星の爆発」があり、その時発生した「ニュートリノ」を「カミオカンデ」は検出し「ノーベル賞」を受賞しました。

お分かり頂ける通り、「地球という木」だけではなく、「宇宙という森すべてを観る事」つまり「全体を把握する事」により「ニュートリノ」という「核の部分に焦点」を発見でき「ノーベル賞」を受賞できました。これから「小柴昌俊の考え方」は「1

全体を把握し核の部分に焦点を当てる」と同一である事をご理解頂けると思います。

また、言うまでもなく、「国民の血税」により建設する事ですので、コストを切り詰め、そして「一生懸命」考えて、最後に「ニュートリノの発見」という一文を入れたのは「小柴昌俊の健全な精神」つまり「人間の5元徳」が十分備わっている事を示すものです。この事も十分ご理解頂けると思います。

では次に「 ビル・ゲイツの考え方」は「膨大な知識を学びと共に最新の真理も学ぶ」と同一である事を説明します。

1.4.3 ビル・ゲイツの考え方

「8才から5年間、百科事典をAからPまで読んだ」

では「ビル・ゲイツの考え方」を説明します。最初に「膨大な知識を学びと共に最新の真理も学ぶ」という視点から「ビル・ゲイツの考え方」を説明し、併せて彼の勉強法と能力を説明し、また「彼のChatGPTに対する考え」も説明します。

では「ビル・ゲイツの考え方」を説明します。がビル・ゲイツを「並の人間」ではないと思ったのは、40代に『ビル・ゲイツ 未来を語る』という彼の著作を読んだ時です。ここには「コンピュータの父」として「チューリング、シャノン、フォン・ノイマン」の3人の名前が挙げられています。

率直に言って、これには大変驚きました。私も日本IBMの研究所に20年以上勤務していましたが、それまで「コンピュータの父」という発想はありませんでした。そのため大変驚くと共に、この表現から「コンピュータの真理・原理」を理解した自信を覗えました。

尚、私もフォン・ノイマンの「コンピュータ・アーキテクチャ」やシャノンの「デジタル回路理論」などの「理論(原理)」は理解していました。しかし、チューリングの「計算理論」は全く理解していませんでした。

そのため「1936年のチューリングの論文」を読まなければ「とてもビル・ゲイツには勝てない」と思い、これがチューリングの論文を必死で読むきっかけです。これを読み、導いた結論が既に説明した「サービス科学の発見」と言っても過言ではありません。そのためこれを理解したビル・ゲイツが前述のような大半自信に満ちた表現を生み出したと理解できました。

尚、ここで「1936年のチューリングの論文」の「難解さ」を説明します。これを示すのが私の友人の言葉です。私はチューリングの論文を理解できた時に、同僚で東大卒のコンピュータサイエンスの修士号を取得した友人に「やっと理解できた」と説明し始めたところ、彼から意外な返事を聞きました。

それは「僕は確かに東大でコンピュータサイエンスを学んだが、原理は理解できなかった」です。友人は私が物事を源流に遡り、徹底的に理解する事を理解しているので、東大卒の修士ですが、「コンピュータサイエンスを学んだが原理は理解できなかった」と正直に話してくれました。

ここで大学のコンピュータサイエンスの授業を説明すると「コンピュータの理論モデル」として「チューリング・マシン」や簡易化した「オートマン」などの「動作」を教えます。

しかし、なぜそのような「理論モデル」が生まれたのか、それはいかなる「真理/原理」に基づくのかを教えません。「それは所与のモノ」として「理論モデル」の「動作」を教えます。これでは「動作」を覚えただけです。そのため「僕は確かに東大で計算機科学を学んだが原理は理解できなかった」という事になります。

更に言えば、「コラム2 地デジ」で説明するように「電総研のコンピュータサイエンスを学んだ東大卒の博士」は私に論破され、また「コラム6 直感で東大教授を論破」で説明するように「彼を教えた東大のコンピュータサイエンスの主任教授」も私に論破されるという事になります。

では、そのような難解な論文を極めて早い段階で理解したビル・ゲイツの勉強法と能力とはどのようなものでしょう。これに関して、彼の前述の著作にさりげなくある事が記述されています。

それは「8才から5年間、百科事典をAからPまで読んだ」という記述です。AからPまでと言うと、分厚い百科事典を14、5冊読んだ事になります。これを8才、つまり小学2年生で読破する事を決意し、一巻ずつ読んでいったそうです。

これは「並の人間」にできる事ではありません。これから彼の勉強法と能力を理解できました。彼の勉強法を一言で言えば、「蓄積主義に基づく勉強法」です。私も同じ勉強法なので良く分かりますが、とりあえず読まなければならないものは全て読みます。そうすると当初は分からなかった事が徐々に理解できるようになり、すべて読み終える頃には、概ね理解できるようになります。これがビル・ゲイツは大変得意と理解できました。

この勉強法の利点は、当初はバラバラだった知識が徐々にまとまってくる事です。そして体系的に理解でき、本質を見抜き、理解できるようになります。つまり「価値→原理→手順」と全体的に理解出来る事です。また「真理」も理解するため「真理→原理→価値」と「創造の思考力」も習得出来る事です。この能力が彼に大きな成功をもたらしたと考えています。

ではそのような膨大な書物を読み真理も理解する彼の能力とはどのようなものでしょう。これは前記のような「理解力」もありますが、なにしろ重要なのが「忍耐力」です。彼の前記の著作にさりげなく「インテルのCPUの分厚いマニュアルに突撃する」という表現があります。

正に「突撃」という言葉は「彼の忍耐力」を明確に示すものです。これをエジソンの名言の「1%のひらめきと99%の努力」で言えば、「99%の努力」とは「1%のひらめき」を生み出すまで「忍耐する」という事です。往々に「努力」に目が行きますが、それを支える「忍耐力」を十分ご理解頂ければと思います。

では次にそのように優れたビル・ゲイツのChatGPTに対する考えを改めて説明します。これは年初の3月と10月では大きく変わっています。次にこれを示します。

3月 :AIはバラ色

10月 :GPT-5はGPT-4より良くなるとは思っていない

GPTのテクノロジは高原に達した

お分かり頂ける通り、3月は「AIはバラ色」の通り、非常に意気軒昂でしたが、10月はトーンダウンしています。つまりトップページでも説明したように冷静に本質を見抜いてます。世界や日本は生成AIに踊っていますが、ビル・ゲイツはそうではありません。

これが「膨大な知識を学びと共に最新の真理も学ぶ事」であり「真理・原理を見極めるビル・ゲイツの能力」の為せる技です。つまり本質を見抜く人間は軽挙妄動せず、冷静に落ち着いて確実に物事を進め成功する事です。この事をご理解頂けると思います。

では次に「 江崎玲於奈の考え方」も「膨大な知識を学びと共に最新の真理も学ぶ」と同一である事を説明します。

1.4.4 江崎玲於奈の考え方

「Good Tasteな人間がGood Tasteな分野を研究」

では「江崎玲於奈の考え方」を説明します。これが「Good Tasteな人間がGood Tasteな分野を研究」です。但し、これは、いささか説明が必要と思います。そのため背景を説明します。

「江崎氏」もアメリカIBMの基礎研究所に勤務していた事があり、私の新入社員時代に日本の研究所に来所され、若手研究員と対話する機会があり、私も出席しました。この時に先輩社員から「ノーベル賞を受賞すれにはどうすればよいか」と質問され、「江崎玲於奈」は次に示すように解答されました。

Good Tasteな人間がGood Tasteな分野を研究すれば取れる

ご覧頂ける通り、このポイントは「Good Taste」です。「Good Taste」の意味は「良い味、趣味」です。しかし、いささか理解し難いと思います。そのため「意訳」すれば、「本質を観る人間」が「本質の観えてきた分野」を研究すれば「ノーベル賞を取れる」という意味です。

具体的に言えば、「江崎氏」は「トンネル効果を個体の中で発見した業績」により「ノーベル賞」を受賞しましたが、当時の最新物理学により「トンネル効果」という「新たな物理現象」は確認されつつありました。

つまり「トンネル効果」という「本質」が観えてきました。但し、これを「個体」の中で「確認した人間」はいませんでした。そのため「トンネル効果」という「本質」が観えてきた分野で「その本質を理解している江崎玲於奈氏」は「個体」の中で確認する事により「ノーベル賞を受賞できた」と言えます。そのため「江崎玲於奈」の前述の解答は「自らの体験」から導かれた「名解答」であると言えます。

さて「江崎玲於奈」がトンネル効果に気がついたのは東大を卒業しソニーに入社したまだ若い時です。そのため特筆すべき事は「若いにも関わらず広範な知識を有すると共に最新物理の知識」を有していた事です。そうでなければ到底「トンネル効果」という事に気づきません。これが「膨大な知識を学びと共に最新の真理も学ぶ」という意味です。この事は容易にご理解頂けると思います。

ここで先に説明した「スキム・リーディング」について補足します。このポイントも「Good Taste」です。つまり「本質を説明している箇所」を一早く見つけ、集中的に読み、理解する事です。これが「Good

Tasteな人間のGood Tasteな読者法であり勉強法」です。この事もご理解頂けると思います。

では次に「松下幸之助の考え方」は「学んだ真理を誰にでも分かるように説明する」と同一である事を説明します。

1.4.5 松下幸之助の考え方

「1万人の各人に合った説明をする」

では「松下幸之助の考え方」を説明します。これを「松下幸之助」が亡くなられた日にNHKが特別番組を放送した時の「元部下の方の発言」から説明します。次にこれを示します。

松下幸之助は普通の人よりも1万倍の能力をもった方です。

ご覧頂ける通り、「経営の神様」と呼ばれた「松下幸之助」は「普通の人」よりも「1万倍の能力」を有しています。トップページで「松下幸之助の言葉」として説明したように

朝令暮改、大いに結構。人間は進歩しまっせ。

を正に自ら実践し、「普通の人よりも1万倍の能力をもった方、経営の神様」に進歩しました。人間は進歩します。この事を実感して頂けると思います。

では「1万倍の能力」とはどのようなものでしょう。次にこの事を元部下の方の引用された「松下幸之助のエピソード」から説明します。この「エピソード」は松下電器がアメリカに最初の工場を作った時に社員の前でスピーチをした時のアメリカ社員の質問に対する解答です。次に質問と解答を示します。

アメリカ社員の質問:子供の頃にどのような本を読みましたか

松下幸之助の解答 :エジソンの伝記を胸を躍らせて読みました

ご覧頂ける通り、これは本当に優れた解答です。これは4つの意味があります。1つはアメリカ社員にとって、松下電器は日本企業ですが、その社長が自国のエジソンを尊敬している事はなによりも嬉しいものです。これにより「世界一のアメリカ国民」が外国企業に勤務するという「劣等感」に悩まされる事もありません。

2つ目は、言うまでもなく、「松下幸之助は高学歴」ではありません。そのため科学技術や学問に関する見識には不安を感じます。しかし、それは杞憂である事を教えてくれる事です。

ご存知の通り、エジソンも小学時代は「秀才」ではなく、どちらかと言うと、色々に事に興味を持つが「落ちこぼれ」のような方です。つまり重要な事は「学歴」ではなく「エジソンの電球」のように人々に貢献する「文明の利器」を発明する事です。これが「電話のベル」や「ライト兄弟の飛行機」のように「アメリカ発展の礎」であり、「アメリカ国民なら誰でも知っている事」です。正にこの事を理解し、的確に解答した事です。

3つ目は、「生まれながらにして経営の神様である松下幸之助」も「子供の頃」から、ビル・ゲイツのように良く本を読んでいたという事です。率直に言って、松下幸之助が子供の頃から良く本を読んでいたのは、私にも意外でした。「経営の神様」は「読まなくても知っている」と錯覚していました。しかし、そうではない事を知り、改めて「本を読む事」、「知識を習得する事の重要性」を実感します。また「読書」もエジソンの名言の「1%のひらめきと99%の努力」の「努力」である事を実感します。

4つ目は、「逃げないで工場のアメリカ社員全員と対話した事」です。説明するまでもなく、アメリカ人の前で話をするというのは日本人にとって、気の進む話しではありません。やはり、何を考えているか分からないという不安があります。しかし、全くそうではなかった松下幸之助に改めて感心します。臆することなく、工場のアメリカ人全社員の前に立った事は大変立派な態度であり「松下幸之助の健全な精神」を見事に示すものです。そして、「如何なる質問も受けて立つという心構え」は正に「経営の神様」です。この事を改めて実感します。

お分かり頂けるように、「1万倍の能力」とは「計算」が「1万倍倍速い事」でもなく「記憶量」が「1万倍多い事」でもありません。そうではなく「1万人」の前でスピーチし、「1万人」すべての質問に答え、賛同してもらえる能力です。これにより「自分一人」ではなく、「1万人」に働いてもらう事により「自分と相手が社会全体として大金持ち」に成る事ができます。これが「経営の神様」と呼ばれた「松下幸之助」の「1万倍の能力」です。

そして「1万人の前でスピーチし如何なる質問に答える事」が「学んだ真理を誰にでも分かるように説明する」という事です。この事は容易に容易にご理解頂けると思います。

では次に「 山中伸弥の考え方」も「学んだ真理を誰にでも分かるように説明する」と同一である事を説明します。

1.4.6 山中伸弥の考え方

「誰にでも分かり易く説明する」

では次に「山中伸弥の考え方」を説明します。以前テレビで「山中伸弥」がインタビュ-に答えていた時に意外な返事を聞きました。それが「誰にでも分かり易く説明する事」です。この重要性をテレビで「山中伸弥」は説明し、またアメリカで実際「プレゼンテーション」を指導した教授も、インタビューで答えていました。

率直に言って、「プレゼンテーションのスキル」を習得するという事に「これでは企業と同じではないか」と意外な感じを受けました。この理由は私もプレゼンテーションの特訓を受けた事があるからです。

これは私も「君達は特に優秀なので早く昇進させた」と研究所長から「昇進祝いの昼食」で祝福され、いわゆる「幹部候補生」としての「プレゼンテーション」などの「特別教育」の1つとして「プレゼンテーション」の「特訓」を受けた事があるからです。

これは「研究所・本社・営業・工場・保守」の「幹部候補生5人」に対してアメリカから「外部の講師7人」が来日し、3日間に渡り行われたものです。「5人の生徒」に対して「7人の先生」とは、さすがに「IBMは金があるな」と思いましたが、これは非常に有用なものでした。この時に「論理とは詭弁を弄する事」ではなく「Logic

is a sequence of fact」、「論理とは事実の論述」つまり「論理とは事実の正しい順番による論述」を学びました。

そのため「山中伸弥」が「プレゼンテーション」の「特訓」を受けた事に「意外」と感じましたが、考えてみれば、これは自然な事です。言うまでもなく、「論文・業績・研究内容」を「第三者」に理解してもらわなくては「ノーベル賞」を受賞する事はできません。そのためプレゼンテーションのスキルは必須の要件です。十分納得できるものです。

これから「山中伸弥の考え方」は「 3 学んだ真理を誰にでも分かるように説明する」と同一である事をご理解頂けると思います。言うまでもなく、「学問とは学んで問う事」です。つまり学んだ後で「自問自答」してみる事です。これにより不確かな事に気がつき、完全に理解できます。「学んだ真理」を「自分」に説明する事が基本です。これは十分ご理解頂けると思います。

では次に「本田宗一郎の考え方」は「真理/真実が何よりも大事である事を理解してる」と同一である事を説明します。

1.4.7 本田宗一郎の考え方

「真実にはどんな権力も勝てないぞ」

では「本田宗一郎の考え方」を説明します。これを本田宗一郎氏が亡くなられた日に、NHKが深夜遅くに特別番組を放送した中で、元部下の取締役の方が紹介した「本田宗一郎の言葉」から説明します。これを次に示します。

真実にはどんな権力も勝てないぞ

ご覧頂ける通り、これが元部下の取締役の方が紹介した本田宗一郎の言葉です。これから「本田宗一郎の考え方」は「真理/真実が何よりも大事である事を理解してる事」と同一である事をご理解頂けると思います。

さて、この方はエンジンの設計技術者であり、率直に言って、本田宗一郎のお気に入りの方をお見受けしました。しかし、この方の設計したエンジンにひびが入るという致命的な問題が発生した時、本田宗一郎から「エンジンは誰が設計した」と呼び出され、「なぜひびが入る事を予測できなかったのか」と質問され「予測はできたが(当時のホンダは急成長で)それいけどんどんだったので、そのまま行ってしまった」と答えた時に、本田氏から「真実にはどんな権力も勝てないぞ」と諭されたそうです。

この意味は「お前はお気に入りだが、社長という権力を持ってしても、お前をかばい切れない」という「本田宗一郎の温情」であり「真理、真実の重要性」を諭すものです。この事は十分ご理解頂けれると思います。

率直に言って、「真理、真実」と「権力」を対比させる「本田宗一郎の教え」には非常に驚きました。今まで私にはこのような発想はありませんでした。そのため私自身非常に教えられた言葉です。これは「自転車」に「エンジン」を搭載し「オートバイ」を開発していく中で、数多くの事を学んだ「本田宗一郎ならではの教え」と思います。

言うまでもなく、「現実」には「様々な問題」が起こります。これを「社内の権力」で解決できるものではありません。これは「原因を見抜く」つまり「真実、真理という本質を見抜く事」により解決できます。正に「本田宗一郎の教え」はこの事を明確に示すものです。これから改めて「本質を見抜く事」、「真理/真実の重要性」をご理解頂けるばと思います。

また「小松政夫の実例」で説明したように植木等やハナ肇のようにが小松政男を励まし成功に導いたように、「本田宗一郎の言葉」はこの方を取締役に導きました。「優れた教え」は人間を成長、進歩させます。これは「人を諭す実践知識」で説明するように優れたマネジメントでもあります。この事も併せてご理解頂ければと思います。

では次に「益川敏英の考え方」も「真理/真実が何よりも大事である事を理解してる」と同一である事を説明します。

1.4.8 益川敏英の考え方

「真理の前では何人も平等」

では次に「益川敏英の考え方」を説明します。これが「真理の前では何人も平等」です。これから「益川敏英の考え方」は「真理/真実が何よりも大事である事を理解してる」と同一である事をご理解頂けると思います。

次にこの事をテレビのインタビューから説明します。「益川敏英」は学生時代の「先輩が益川氏を肩車している写真」を見せながら「これがノーベル賞を受賞できた理由」と説明していました。このポイントは「学問に人間の上下関係」は存在しないという事です。

これは「学問の発展」には非常に重要です。これを表現する言葉が「真理の前では何人も平等」です。つまり「学問の解き明かす真理」の前では「教授」も「先輩」も「後輩」も平等です。「誰に遠慮する事」なく「本質」つまり「真理」を主張できます。

これが「名古屋大学」にはあり、その結果、「ノーベル賞を受賞できた」というのが「益川氏の伝えたい事」であり、それは「肩車」してくれた「先輩への感謝の言葉」であり、また「自由闊達な研究風土」を醸成した「教授、名古屋大学への感謝の言葉」です。

ここで私の感想を言えば、率直に言って、私は日本IBMの研究所に37年間いましたが、名古屋大卒の方はどなたもいませんでした。唯一知ってるのはモデリング言語の研究開発をしてる時に日本IBMの子会社の取締役の方が名古屋大学の院卒の方でした。

「子会社の人間」という先入観(私の内なる悪人 改めます)もあり、特に注目しませんでしたが、一緒に研究してると「私も気がつかない鋭い視点」から考えを述べる事もあり、「それなりに優れているんだな」と感じた事はあります。

但し、今振り返ると「彼の発言」は「益川敏英」と同じだったと思います。つまり「子会社の人間」でも「研究所の人間と対等に話すという事」です。つまり「真理の前では何人も平等」です。これは「益川敏英」と全く同じです。

すなわち「名古屋大学」には「誰に遠慮する事」なく「本質」つまり「真理」を主張できるとう「自由闊達な研究風土」があるという事です。この事を実感します。

お分かり頂ける通り、「益川敏英氏」の「ノーベル賞を受賞できた理由」は「真理」という「本質を誰でも主張する事」にあります。これは説明するまでもなく「真実にはどんな権力も勝てないぞ」という「本田宗一郎の教え」と同じです。「真実・真理」という「本質」はなによりも重要です。この事を改めてご理解頂ければと思います。

では次に「豊田英二郎の考え方」は「真理に近づくために素朴な疑問を解明する」と同一である事を説明します。

1.4.9 豊田英二郎の考え方

「21世紀の自動車会社はこのままでいいのだろうか」

では「豊田英二郎の考え方」を説明します。これが「21世紀の自動車会社はこのままでいいのだろうか」という「素朴な疑問」です。つまり基本から考えるのが「豊田英二郎の考え方」です。これから「豊田英二郎の考え方」は「真理に近づくために素朴な疑問を解明する」と同一である事をご理解頂けると思います。

但し、「学問・科学の世界」ではなく、「企業経営の場で真理とはちょっと大袈裟」と感じる方もおられると思います。そのため最初に「素朴な疑問の背景」を説明し、次に「企業経営の場」での「素朴な疑問から生まれる真理」と「真理から生まれたトヨタの成功事例」を説明します。

では「素朴な疑問の背景」を説明します。「21世紀の自動車会社はこのままでいいのだろうか」という「素朴な疑問」は「プリウスの誕生」の解説記事で引用されていた言葉です。「世界初のハイブリッド車」の「プリウス」は「21世紀の自動車会社はこのままでいいのだろうか」という「豊田英二郎の素朴な疑問」から生まれたとの事です。

つまり「素朴な疑問から生まれる真理から生まれたトヨタの成功事例」が「プリウス」です。ではそれは「どのような真理」なのでしょう。これは解説はされていません。そうではなく「豊田英二郎の素朴な疑問」から「社内プロジェクト」が立ち上げられ「様々な検討、考察」が為されたと解説されています。

但し、これは「プリウスの誕生」という事実から容易に推察できます。れは「ガソリン車の燃費の悪さ」を改善する「ハイブリッド車」という「真理」です。但し、これを実用化するには「ガソリンエンジンの駆動力」と「モータの駆動力」をダイナミックに切り替える事が必要です。これは容易な事ではありません。

そのため様々な技術的検討、考察、試作がなされたと考えています。そして、「目途が立ったのだ」と思います。そのため「豊田英二郎」に報告し、承認され、商品化されたと考えています。

但し、「爆発的に売れる」とは予想していなかった事です。この事は既にご承知の通りです。発売後、「プリウス」は大人気となりました。ここで特記する事は「これが企業経営の醍醐味である」という事です。正に「奇跡」がビジネスの場で起こる事です。

これが「真理の力」です。「ハイブリッド車」という「真理」から「プリウス」が誕生しました。これが「企業経営の醍醐味」です。「企業経営の場」でも「真理」は重要です。そしてそれを生み出したのは「21世紀の自動車会社はこのままでいいのだろうか」という「豊田英二郎の素朴な疑問」です。真理に近づくために素朴な疑問を解明する事の重要性」を十分ご理解頂けたと思います。

では最後に「ニュートンの考え方」は「真理に近づくために素朴な疑問を解明する」と同一である事を説明します。

1.4.10 ニュートンの考え方

「なぜリンゴは木から落ちるのか」

では最後に「ニュートンの考え方」を説明します。これは良く知られた「なぜリンゴは木から落ちるのか」です。この素朴な疑問から「ニュートン」は「万有引力の法則」を発見したと言われています。そのため真偽は定かではありません。

但し、1つだけハッキリしている事があります。それはニュートンは物が落下する状態を良く観察していた事、そして落下する時に速度が段々速くなる事、つまり「加速度」というものが存在する事に気がついた事です。そして、その解明に「微分積分」とう数学を発明し、これにより「万有引力の法則」も「公式」として導けたという事です

ではこれは何から生まれたのかと言えば、前記の通り、物が落下する状態を良く観察していた事です。これにより「加速度」に気がついた事が全ての始まりです。つまり科学、近代学問の始まりです。これを象徴するのが前述の疑問と考えています。

尚、ここで「微分」と「加速度」そして「力」の関係を説明します。「加速度」は時間的に速度が速くなる割合です。次に変化の割合を求めるのが微分です。そのため加速度は速度を微分したものとなります。

さて次に重要な事は力は「F=mα」」つまり「力=質量x加速度」と定義される事です。これから「万有引力という力」も「加速度」すなわち「微分」というものが発明されて初めて定義できる事をご理解頂けると思います。

お分かり頂ける通り、「豊田英二郎の素朴な疑問」から「プリウス」が生まれたように「ニュートンの素朴な疑問」から「微分積分」そして「万有引力の法則」が生まれました。

ではこれらを生み出した真理は何でしょう。それは物が落下していく時に速度が段々速くする「加速度」です。これにニュートンが気がついた事です。この真理を定式化するために微分は生まれ、そしてそれにより加速度を生み出している「万有引力の法則」を導きました。これから「ニュートンの考え方」は「真理に近づくために素朴な疑問を解明する」と同一である事をご理解頂けると思います。

では最後に「まとめ」を説明します。

1.4.11 まとめ

では「まとめ」を説明します。これを冒頭で説明した要約から説明します。これを次に再掲します。

1 全体を把握し核の部分に焦点を当てる

➀ スティーブ・ジョブズ ➁ 小柴昌俊

2 膨大な知識を学びと共に最新の真理も学ぶ

➂ ビル・ゲイツ ➃ 江崎玲於奈

3 学んだ真理を誰にでも分かるように説明する

➄ 松下幸之助 ⑥ 山中伸弥

4 真理/真実が何よりも大事である事を理解してる

⑦ 本田宗一郎 ⑧ 益川敏英

5 真理に近づくために素朴な疑問を解明する

⑨ 豊田英二郎 ⑩ ニュートン

これらは既に説明しているので十分ご理解頂いてる思います。最後にご理解頂きたい事は2点です。

1つは既に説明しているように「天才の考え方」は「普遍的勉強法」と同じです。つまり最初に全体的に大局的な物事の流れ、すなわち「大局的な原理」を把握し、次に「核となる原理」を集中的に理解し、併せて「原理」を生み出す「真理」も「素朴な疑問」から解き明かします。これが「天才の考え方」です。

もう1つは「天才は雲の上の人」ではないという事です。一般人にも十分理解、実践できる「考え方」であるという事です。この事をご理解頂き「普遍的勉強法」を実践して頂ければと思います。

では次に「日本人とアメリカ人の勉強法の比較」を説明します。

1.5 日本人とアメリカ人の勉強法の比較

では「日本人とアメリカ人の勉強法の比較」を説明します。先に説明したように「勉強法」は非常に重要です。しかし、ここにも日本とアメリカには大きな差があります。そのため「浜田宏一エール大学名誉教授、元内閣官房参与」の出版された『アメリカは日本経済の復活を知っている』という著作から「アメリカ人と日本人の勉強法」を説明します。次にこれを示します。

| 欧米人の勉強法(読書法) | アメリカの大学では、一週間に500頁、時には1000頁の文献を読まなければならない課題が出る。ただ、本当のところをいうと、それをくぐり抜けるためには、「いかに大事でないところを読まないか」ということも必要になるのだが。それも含めて、要点をつかむ訓練は必要になってくる。速読の技術も重要だ。いわゆるスキム・リーディング(わからないところは飛ばしながら、まず全体をつかむ読書法)である。 |

| 日本人の勉強法 | (東大の)法学部時代の話に戻ろう。学生達が一様に六法全書を抱え、講義が終わると図書館にこもる姿を見て、経済学部に移ろうと思った。・・自分がある程度自信のある数理的技法が、どうやら経済学で使われるらしいということも。理由の1つであった。・・経済学部が楽しかった理由には、法学部の学生たちのように、試験の成績を1つでもあげようという雰囲気を感じなかったこともある。 |

ご覧頂ける通り、「わからないところは飛ばしながら、まず全体をつかむ読書法」が「スキム・リーディング」です。これがアメリカ人の勉強法です。それに対して「日本人の勉強法」は「試験の成績を1つでもあげよう」という勉強法です。

お分かり頂ける通り、アメリカ人と日本人の勉強法は大きく異なります。何故そのように大きく異なるのかと言えば、根本原因は「精神風土」で説明したように、「精神風土と思考パターンと行動パターン」がアメリカ人と日本人では大きく異なるためです。

ここでご理解頂きたい事は「日本人の勉強法」では「世界の工場」には成れてもアメリカのように「世界の研究所」には成れない事です。そのため「世界の研究所」に成るには「アメリカ人の勉強法」に転換する事が必要です。

但し、ここでご留意頂きたい事は、アメリカ人の勉強法に転換するからと言って、「日本の良さ」を捨てるという事ではありません。そうではなく「日本の自然環境が日本人の勉強法」を生み出し、「イギリス/ヨーロッパの自然環境がアメリカ人の勉強法」を生み出しただけであり、日本人が生まれながらにして「日本人の勉強法」ではないという事です。この事を十分ご理解頂き、以降をお読み頂ければと思います。

最初に「何故日本人とアメリカ人の勉強法はそうなのか」を説明し、次に「両者の勉強法」を「解決の思考力」の「価値→原理→手順」から説明し、最後に「私の勉強法」を説明し「アメリカ人の勉強法」は私も実践していた「普遍的な勉強法」である事を説明します。

これにより「日本人の勉強法の短所」、それに対して「アメリカ人の勉強法の長所」を十分ご理解頂け「世界の研究所」に成るためのトップページで説明した「普遍的勉強法の基本」をご理解頂けます。

では最初に「何故、日本人の勉強法は試験の成績を1つでもあげようという勉強法なのか、それに対して「アメリカ人の勉強法はわからないところは飛ばしながら、まず全体をつかむ読書法つまりスキム・リーディング」なのかを説明します。

「日本人の試験の成績を1つでもあげよう」という勉強法は「思いで行動」で説明したように、日本人の行動パターンの悪しき弊害の「石高優先の思いで行動」のためです。つまり「1点でも多く取ろう」とするため「石高優先の思い」で勉強するためです。

それに対してアメリカ人の勉強法は「蓄積主義」で説明したように「石高-消費=蓄積」というように「石高」や「消費」の部分に拘るのではなく両者を「石高-消費=蓄積」という「真理・原理」に基いて全体から理解するためです。このような説明は「初めて聞く」と感じると思いますが、そのように説明されれば容易にご理解頂けると思います。

次に「両者の勉強法」を「解決の思考力」の「価値→原理→手順」から説明します。これにより何故そうなのかを完全に理解できます。

「日本人の勉強法」の「試験の成績を1つでもあげよう」というのは「石高主義」でもありますし「手順重視」のためでもあります。つまり「1つでも多く手順を覚えよう」とする事です。

法律で言えば、「1つでも多く条文を覚える事」であり、国語で言えば、「1つでも多く四文字熟語を覚える事」であり、数学で言えば、「1つでも多く計算方法を覚える事」であり、英語で言えば、「1つでも多く熟語を覚える事」です。

そのため「日本人の勉強法」は既に説明したように「手順重視の石高優先の勉強法」です。これは「手順重視」や「石高優先の思いで行動」という「日本の悪しき弊害」から生まれたものです。

この短所は「価値→原理→手順」と全体的に理解するのではなく「手順」のみを理解する事であり、逆に「手順」を生み出してる、または束ねてる「原理」更に言えば、「原理」が実現する「価値」もすっかり忘れている事です。それらは「能書き」となり「実際に実行する手順」のみを勉強します。

この問題は最初は「易しい手順」を覚えていきますが、最後は難しい手順となり、それを「分からない」または「何故そうするかは分からないが、取り敢えず、やり方だけ覚えよう」となってしまうため完全に理解しない事です。そのため身に付かない、つまり忘れてしまうという事になります。

更に言えばそして、もう1つの根本的な問題は「考えない事」です。そうではなく「やり方を覚える」だけです。本来であれば、「何故そのようなやり方なのか」と考える、つまり「事を明らかにします」が、それは「能書き」となり、考えない事です。

そうではなく「やり方」だけを必死に覚える事です。率直に言って、これでは「思考」していません。但し、「真の問題」はそれでも気にしない事です。

つまりトップページでも説明したように「難しい事は分からなくても良い」と認識している事です。では何故そうなのかと言えば、「石高∝地味・天候・人力」で説明したように「難しい事は分からなく良い」と思っているためです。

しかし、これではそもそも「勉強」ではありません。そうではなく「暗記」しているだけです。つまり「丸暗記」です。すなわち「試験の成績を1つでもあげよう」という「日本人の勉強法の実体」は「やり方の丸暗記」であり「やり方」を生み出してる「真理・原理」を理解するものではありません。この事をご理解頂けると思います。

それに対して「真理・原理」を重視する「アメリカ人の勉強法」は「価値→原理→手順」と全体的に理解します。このポイントは易しい事から徐々に難しい事を理解する事です。つまり「価値」すなわち「解くべき問題は何か」と「問題」から理解する事です。

言うまでもなく、問題は人間・社会の問題です。そのため誰でも知っています。そして重要な事は「問題意識」を持てる事です。つまり「問題を自ら主体的に解こうとする気持が生まれる事です。すなわち「考える勉強」になる事です。これが「暗記の勉強に日本人」と根本的に異なる点です。

では何故そうなのかと言えば、石高主義の場合は、「石高∝地味・天候・人力」のため石高は分かりませんが、蓄積主義の場合は、「石高-消費=蓄積」という「真理・原理」に基いて明確に「蓄積」を求められるためです。

つまり難しい事も理解できると誰もが知ってる事です。これを示すのが「アメリカ人は難しい事も易しく教えるが、日本人は易しい事も専門用語を使って難しく教える事」です。

この例が「憲法学者」です。憲法は国の最高法規であり大変難しいものなので「憲法学者」のみが取り扱えるものであり「一般人は立ち入るな」という通説であり風潮です。

これは根本的に誤りです。これを示すのが既に説明したアメリカの市民教育です。既に説明したようにアメリカでは小学3-4年生に憲法を教えています。これは先に説明したようにめ「難しい事も易しく教えるアメリカ人の代表例」です。この事から日本人も「難しい事は分からなく当然」から「難しい事も容易に理解できる」に転換する事を願っています。

そしてそれは難しい事ではありません。誰でも容易に理解、実践出来る事です。この例が30代のガードマンが経産省のITパスポートを700点、満点で合格した事です。これは私の勉強法を実践したものです。

では最後に私の勉強法を説明します。先に説明したように、これはアメリカ人の勉強法とおなじものです。これは20代後半に習得したものですが、萌芽は中学生の時にあります。この時、私は100点、満点を取る勉強法がある事を自然に習得しました。

最初に実績から説明します。3年生の12月に慶応高校の過去問を3年分、3時間通してやり全て100点、満点でした。やりながらこの問題が出る奈良、次はあの問題が出ると予測し、その通りの問題が出ており、すべて正解でした。

率直に言って、これは驚く事ではありませんでした。何故なら、自分は中学3年間の数学を完全に理解していたからです。つまり連立方程式により解ける問題を全て理解し、また計算のやり方も完全に理解し、計算をする時は絶対間違えずに、正しく実行する事ができたからです。

そのため問題を解けない、計算を間違えるという事はありませんでした。その結果、100点、満点を取る方法というものを自然に体得しました。

これを今の言葉で言えば、数学を「価値→原理→手順」として完全に理解していたからです。逆に言えば、この方法を知らない方は絶対に100点、満点を取れない事も理解していました。例として挙げれば、県全体で行う5教科の模擬試験があり、私の市の2番目の方はずーと400点台であり、450点を超える事はありませんでした。

それに対して、私は常に450点以上でした。この理由は数学と社会が満点のため他の3科目が80点台でも優に450点つまり平均点で言えば、90点を超えるためです。しかし、この方は450点以上というのはありませんでした。そのため100点、満点を取る方法を知らないんだなと自分自身思っていた事があります。

この体験を更に進化させたのが20代後半に習得した勉強法です。これを一言で言えば、先に説明した「スキム・リーディング」です。その結果が、トップページで説明したように自分は「世界一」に成れた事です。そのため浜田氏の説明は大変納得できるものです。

以上からお分かり頂ける通り、アメリカ人の勉強法は特にアメリカ人固有のものでなく誰でも実践できる普遍的な勉強法です。この事を十分ご理解され、皆様が実践される事をなによりも願っています。

では次に「まとめ」を説明します。

1.6 まとめ

では次に「まとめ」を説明します。全ての学問は「価値→原理→手順」の「解決の思考力」に基づく事を9つの例から説明し、次に「天才の考え方」は「普遍的勉強法」に基づく事、とりわけ「真理を考える事」を10人の例から説明し、最後に「日本人の勉強法」は「日本の悪しき弊害」に大きく影響されている事を説明しました。十分ご理解頂けたと思います。

では次に「普遍的勉強法の実践知識」を説明します。

2 普遍的勉強法の実践知識

では「思考力の実践知識」を説明します。さてここまでの説明から「全ての学問」は「価値→原理→手順」の「解決の思考力」に基づく事、そして「天才の考え方」は「普遍的勉強法」に基づいている事をご理解頂けたと思います。

また、日本人の勉強法は「石高優先の手順重視の勉強法」であり、これは「日本の悪しき弊害」により醸成されたものである事、そのため生まれながらにしてそうではなく十分「普遍的勉強法」に転換できる事もご理解頂けたと思います。

ここで改めて説明すると、「思考」とは冒頭の「思考の真理の根拠」で説明したように「思った事を明かにする」つまり「思った事を考える事」であり、そして「2つの思考力」つまり「創造の思考力」と「解決の思考力」というトップページで説明した「思考の真理」が「誰に」でも備わっている事です。

そのため「思考の真理」から、私が発明した「物事を理解する原理、メソドロジ(方法論)」が「普遍的勉強法」です。これはトップページで説明したように日本が「世界の研究所」に進歩する鍵であり、「賢人賢社賢国」の「賢人」を実現する鍵です。

このポイントはトップページでも説明し、また前半の説明からもおおむねご理解頂いてると思います。ここでは「物事を理解するメソドロジ、方法論」として、どなたにも実践できるように体系的そして具体的に「普遍的勉強法の実践知識」として、2つに分けて説明します。

1つは「普遍的勉強法の前提知識」として「思考の基礎の実践知識」を説明します。あらかじめ説明すると、➀「事」、②「抽象化」、③「論理」、➃「感性の右脳と論理の左脳の役割り」を説明します。これをご理解頂く事が「普遍的勉強法の前提知識」となります。この必要性は以降の説明から十分ご理解頂けます。

尚、➃「感性の右脳と論理の左脳の役割り」はいささか「非科学的な説明」と感じるかもしれませんが、「夏目漱石の著作」から説明します。そのため十分客観性のあるものとしてご理解頂けます。

これを踏まえて「普遍的勉強法の実践知識」を説明します。これは➀「教科書を読む実践知識」、②「原理を理解する実践知識」、③「手順を理解する実践知識」、➃「処理対象の単位と次元を理解する実践知識」、⑤「素直な心の実践知識」と5つあります。これにより「普遍的勉強法」を完全に理解できます。

では最初に「普遍的勉強法の前提知識」として「思考の基礎の実践知識」を「普遍的勉強法の前提知識」として説明します。

2.1 思考の基礎の実践知識(普遍的勉強法の前提知識)

では「普遍的勉強法の前提知識」として「思考の基礎の実践知識」を説明します。これは先に説明したように➀「事」、②「抽象化」、③「論理」、➃「感性の右脳と論理の左脳の役割り」です。

既に説明したように「思考」とは「思った事を明らかにすること」です。しかし、以降で説明するように、驚くかも知れませんが、実は日本では「事とは何か」が正確に理解されていません。この根本的な理由は、「手順重視」であり「思い重視」であり、そして「抽象的で分からない」の通り、日本人は「抽象化」が苦手なためです。

これでは「事を明らかにする」、つまり「考える」を実践できません。そのため「事」と「抽象化」を説明します。併せて「抽象化されたもの」や「真実」を論理的に表現する「論理」も説明します。最後にまとめとして「感性の右脳と論理の左脳の役割り」を説明します。

では次に「事の実践知識」を説明します。

2.1.1 事の実践知識

では「事の実践知識」を説明します。先に説明したように「事の意味」を知らなければ、「事を明らかにする」、つまり「考える」を実践できません。これを抜本的に解決するには「事とは何かを理解すること」です。では「事とは何」でしょう。次に広辞苑の意味を示します。

意識・思考の対象のうち、具象的・空間的なものではなく、抽象的に考えられるもの

お分かり頂ける通り、「事」とは「抽象的に考えられるもの」です。では「抽象的とは何か」と言えば、広辞苑の意味は次の通りです。

抽象して事物の一般性をとらえるさま

この意味は「抽象」が分からなければ、分かりません。では「抽象とは何か」と言えば、広辞苑の意味は次の通りです。

事物または表象の或る側面を抽ぬき離して把握する心的作用

ご覧頂ける通り、「事物または表象の或る側面を抽ぬき離して把握する心的作用」が「抽象」です、但し、これでは具体的に分かりません。

そのため率直に言って、「広辞苑を作った国語学者」も「抽象的で分からない」の通り、「抽象的」の意味を正確には理解していないという事です。

率直に言って、これは由々しき事態です。しかし、大丈夫です。日本人は優秀です。先に説明したように「文学の科学的研究方法」も行っていた夏目漱石は「事」を正確に理解しています。次にこれを示します。

空(くう)を劃(くわく)して居る之(これ)を物といひ、時に沿うて起る之を事といふ、事物を離れて心なく、 心を離れて事物なし、故に事物の変遷推移を名づけて人生といふ。

出典 夏目漱石 『人生』青空文庫

ご覧頂けるように、「時に沿うて起る之を事といふ」の通り、「事」は「時に沿うて」つまり「時の推移」に伴う「状態の遷移」です。そのため分かり易く言えば、「事」とは「状態」、正確に言えば「状態の意味」です。これを次に示します。

楽しい事があった → 楽しい状態だった

嬉しい事があった → 嬉しい状態だった

事の次第を明らかにする → 状態の遷移を明らかにする

お分かり頂ける通り、「事」とは「状態の意味」です。そのため「事を明らかにする」とは「状態の意味を明らかにする」ということです。つまり「考える」とは「状態の意味」を明らかにする事です。

では「状態の意味とは何か」と言えば、「楽しい」や「嬉しい」という「心の状態」を表現します。ここでご理解頂きたい事は2点です。

1つは「楽しい」や「嬉しい」を生み出した「具体的な物」は言及されていない事です。そうではなく「それらを抽象化したもの」が「楽しい事」や「嬉しい事」のように「事」として表現されていることです。つまり「事」は「具体的な物」を抽象化したものです。

もう1つは「事の次第」は「状態の遷移」を示しています。つまり「事」は「時間の推移」を表現します。この視点から言えば、「楽しい事」や「嬉しい事」も「楽しい時間」や「嬉しい時間」と表現する事ができます。

そのためまとめると「事」とは「時間軸で物事の状態の意味を抽出したもの」です。また「事」から説明すれば、「原理」は「事を起こす仕組み」そして「手順」は「事を起こす具体的な物または行為」です。これは「価値→原理→手順」の「解決の思考力」の基本となります。ご理解頂ければと思います。

次に「楽しい事」や「嬉しい事」のように「事」は「事を起こす具体的な物または行為」を抽象化します。また「原理」は「手順」を「抽象化したもの」です。しかし、「抽象的で分からない」の通り、日本人は「抽象化」が苦手です。

但し、「事」とは「時間軸で物事の状態の意味を抽出したもの」という視点から「抽象化」も容易にご理解頂けます。では次に「抽象化の実践知識」を説明します。

2.1.2 抽象化の実践知識

では「抽象化の実践知識」を説明します。先に「精神風土」や「思考パターン」で説明したように「手順重視」の日本人は「抽象化」が苦手です。

つまり「手順のみ」を考えるため「手順を抽象化した原理」という発想が欠落している事です。逆に言えば、「原理を具象化する手順」という発想も欠落している事です。

そのため「解決の思考力」の「価値→原理→手順」という発想が根本的に欠落している事です。更に言えば、「原理」を生み出している「真理」という発想も根本的にない事です。そのため「真理→原理→価値」の「創造の思考力」も欠落している事です。

しかし、ではなぜ、それでも今まで「世界の工場」として成功できたのかと言えば、正に欧米が創った「テクノロジやシステムやプラットフォーム」という「基盤」があったためです。その上で「世界の工場」として「手順の改良のみ」を行っていたためです。

しかし、それは韓国や中国や台湾、更にはインドなどもできるため、現在日本は世界市場で地盤沈下するという事になります。これを根本的に打開するには正に日本が「世界の工場」から「世界の研究所」に進歩する事であり、その鍵が「本質を見抜く抽象化」です。

お分かり頂ける通り、「抽象化」は日本が「世界の工場」から「世界の研究所」に進歩する鍵であり、そして「普遍的勉強法」更に「賢人」の鍵と考えています。

では「抽象化」をどのようにやるのでしょう。これを先に説明したように「事」とは「時間軸で物事の状態の意味を抽出したもの」という視点から、私の日本IBMの体験から説明します。これはソフトウエアのモデリング言語の研究開発をした際に、顧客にコンサルテーションをした時に営業部門からある依頼をされた事がきっかけです。

それは「これは大変重要な案件なので営業のSE(システム エンジニア)にも勉強させたい。そのためSEを1人補助員として使ってくれないか、また4人候補がいるので1人選んで欲しい」と依頼され、4人の候補に質問をし、その1つが「リンゴとミカンの合計の質問文」です。次にこれを示します。

質問:リンゴが2個、ミカンが3個あります。合計何個ありますかという質問は誤りです。どこが誤りか分かりますか?

正解:「合計何個ありますか」が誤りです。これを「くだものは合計何個ありますか」と改める事が必要です。

お分かり頂ける通り、「合計何個ありますか」が誤りです。これを「くだものは合計何個ありますか」と改める事が必要です。この理由はご理解頂けると思います。

「リンゴ」と「ミカン」は異なるものです。異なるものを合計できません。合計するには「リンゴ」と「ミカン」の本質を「抽出する概念」が必要です。これが「くだもの」です。これにより合計を求める事ができます。

尚、この質問の目的は「抽象化能力」にあります。理由はモデリング言語は「メカ・エレキ・ソフト」を統一的にモデリングするため「抽象化能力」は必須のためです。

但し、大変残念な事は、解答できたのは「一人」です。他の3人は解答できませんでした。これから改めて「日本人は抽象化が苦手」である事を実感し、「何とかしなければ」と「抽象化の方法」を発明しました。

これは「事」とは「時間軸で物事の状態の意味を抽出したもの」の通り、「それは何から生まれたのか」と考える事です。例えば、「リンゴは何から生まれたのか」と考えると「リンゴ」という「木に成る実」である事が分かります。また「ミカンは何から生まれたのか」と考えると「ミカン」という「木に成る実」である事が分かります。

つまり「リンゴ」も「ミカン」も共に「木に成る実」すなわち「くだもの」である事が分かります。このように時間軸を遡って「それは何から生まれたのか」と考えるのが「抽象化の方法」です。

逆に「具象化の方法」は「具体的には何か」と考える事です。例えば、「くだものとは具体的に何か」と考えると「リンゴ」や「ミカン」に気がつきます。つまり「具体的には何か」と考えるのが「具象化の方法」です。

お分かり頂ける通り、「それは何から生まれたのか」と考えるのが「抽象化の方法」、「具体的に何か」と考えるのが「具象化の方法」です。これは「抽象化・具象化」を私が思考科学したものですが、十分ご理解頂けると思います。

では次に「抽象化の重要性」を「ソフトウエア」から説明します。例えば、前記の計算をするソフトウエアは次の通り、記述されます。

「リンゴとミカンを抽象化したくだもの」の合計

=「くだものを具象化した」リンゴの数+「くだものを具象化した」ミカンの数

ご覧頂ける通り、「合計」には「リンゴとミカンを抽象化したくだもの」という「枕詞」が追加されます。また「リンゴ」と「ミカン」にも「くだものを具象化した」という「枕詞」が追加されます。

これにより「式」の左右に「くだもの」という言葉があるため「等しいもの」を「合計するという事」になり、正しく計算できます。

お分かり頂ける、「ソフトウエア」では「抽象化・具象化」は必須です。これから「何故、日本はソフトウエアで後れているか」もご理解頂けると思います。それは日本人は「抽象化」が苦手なためです。「えー」と驚くかも知れませんが、正に「日本がソフトウエアで後れている理由」は「抽象化」が苦手なためです。

これを象徴するのが日本では「抽象化」は全く無視されています。言うまでもなく、前述の質問文は日本の学校では当たり前です。誰もが間違いとは思っていません。この理由は明らかです。数学とは「2+3=5」の「計算」ができれば良いと思っているからです。これは正に「計算」という「手順重視」とい「悪しき弊害」のためです。

お分かり頂ける通り、日本人が「抽象化が苦手」なのは「手順重視」という「悪しき弊害」のためです。しかし、「ソフトウエア」などの「知的活動」では「抽象化」は「必須の要件」です。

そのため「抽象化の方法」の「それは何から生まれたのか」つまり「時間の推移を遡り対象を生み出している源を見出す抽象化」を十分ご理解頂ければと思います。これが「事を明らかにすること」であり「本質を見抜くこと」です。十分ご理解頂ければと思います。

さて「時間の推移」には「順番」があります。そのため重要なのが「論理」です。では次に「論理の実践知識」を説明します。

2.1.3 論理の実践知識

では「論理の実践知識」を説明します。さて「論理」については既に「山中伸弥の考え方」で「論理とは詭弁を弄する事」ではなく「Logic is a sequence of fact」、「論理とは事実の論述」つまり「論理とは事実の正しい順番による論述」と説明しています。そのためおおむねご理解頂いてると思います

ここでは最初に「論理の重要性」を理解した私の日本IBMの体験を説明し、次に「論理とは何か、どのように行うのか」を「アリストテレスの3段論法」を例に「抽象化/具象化」に基いて正確に説明します。

では私の体験から説明します。これはアメリカ人との会話にも慣れてきた20代後半の体験です。一所懸命説明して最後に、アメリカ人から「So what

?」、「それでどうしたの」と言われた事です。

これにはびっくりしました。なぜなら、自分としては十分説明したと思っていたからです。但し、良く考えると「思い」を説明している事に気がつきました。そのため以降は「なぜそのように思ったのか」という事実、真実を説明しました。

そうすると、大変良く理解してくれ、更に「思い」も十分伝わる事を理解しました。これから「論理とは事実の論述」と漠然と理解し、更に先に説明したように「幹部候補生」としての「プレゼンテーション」の「特別教育」から前記の通り、理解できました。

ではこれを踏まえて「アリストテレスの3段論法」を例に「抽象化/具象化」に基いて正確に説明します。次にこれを示します。

「人間は死ぬ(真理)」→「ソクラテスは人間(真実)」→「ソクラテスは死ぬ(結論)」

お分かり頂ける通り、「真理」から始まり「真実」そして「結論」へと論述されます。このように「絶対的に正しいもの」から始まるのが「論理の基本」です。さて前記の「論理」には「絶対的に正しい事」を保証するために「抽象化」または「具象化」が使用されています。次にこれを示します。

■「抽象化」

「(ソクラテスを抽象化した)人間は死ぬ(真理)」→「ソクラテスは人間(真実)」→「ソクラテスは死ぬ(結論)」

■「具象化」

「人間は死ぬ(真理)」→「(人間を具象化した)ソクラテスは人間(真実)」→「(人間を具象化した)ソクラテスは死ぬ(結論)」

お分かり頂ける通り、「抽象化」の場合は「ソクラテス」という言葉が全体を通じて使用されています。これが「絶対的に正しい事」を保証し、これにより「意味の一貫性」を維持できます。それに対して「具象化」の場合は「人間」という言葉が全体を通じて使用されているため「意味の一貫性」を維持できます。

お分かり頂ける通り、「論理」とは「抽象化・具象化に基づいて真理/真実をゴールに向けて意味の一貫性を維持するように論述する事」です。つまり「論理」と「抽象化/具象化」は一体として使用されます。これは「高度なテクノロジ」を理解する時は必須の要件となります。そのため十分ご理解頂ければと思います。

では最後に「抽象化と論理」を自然に習得する方法を説明します。これは「真理→原理→価値」の「創造の思考力」と「価値→原理→手順」の「解決の思考力」を実践する事です。なぜなら、これらは以下の通り、「抽象化と論理」により構成されているためです。

『創造の思考力』

「真理→原理→価値」⇒ 抽象化 & 論理

『解決の思考力』

「価値→原理→手順」⇒ 具象化 & 論理

お分かり頂ける通り、「解決の思考力」と「創造の思考力」を実践する事により自然に「抽象化/具象化 & 論理」を習得できます。この事をご理解頂けると思います。

では最後にまとめとして「感性の右脳と論理の左脳の実践知識」を説明します。

2.1.4 感性の右脳と論理の左脳の実践知識

ではまとめとして「感性の右脳と論理の左脳の実践知識」を説明します。ここでご理解頂きたい事は4点です。

1つは「感性の右脳と論理の左脳は人間が宇宙に存在する基本要件である事」、そのため2つ目は「思考の真理は誰にでも備わっている事」、3つ目は「論理の左脳により考える事が人生である事」、しかし、4つ目は「心が最も大事である事」です。

先に説明したように「感性の右脳と論理の左脳の役割り」を説明するのはいささか「非科学的な説明」と感じるかもしれませんが、夏目漱石の「人生」という著作から説明します。そのため十分客観性のあるものとしてご理解頂けると思います。これを次に再掲します。

空(くう)を劃(くわく)して居る之(これ)を物といひ、時に沿うて起る之を事といふ、事物を離れて心なく、 心を離れて事物なし、故に事物の変遷推移を名づけて人生といふ。

出典 夏目漱石 『人生』青空文庫

このポイントは2つあります。1つは「空間と物」と「時間と事」、もう1つは「事物」と「心」と「事物の変遷推移」と「人生」です。

最初に「空間と物」と「時間と事」を説明します。この意味は言うまでもなく、「宇宙」には「空間」と「時間」が存在するという事です。そして「空間」には「物」が存在し、「時間」には「事」が存在します。

但し、「心」から「人生」と捉える時は「事物」と「時間と事」が先になり、「事物の変遷推移」となり「空間と物」は後になる事です。ではなぜ、夏目漱石はそのように考えるのでしょう。

これはご理解頂けると思います。「人生」とは「時の推移」であり、「物の存在」ではないからです。つまり「心」が「人生」という視点から捉えると「時の推移」が「物の存在」よりも「大事」であるという事です。

さてここで「心による知識化」で説明したように「心」と「頭脳」はつながっています。そして「頭脳」には「感性の右脳」と「論理の左脳」があります。では両者は「時間と事」と「空間と物」更には「思う」と「考える」にどのように対応するのでしょう。

私は次のように考えています。尚、既に説明した夏目漱石の「主知の方法」と「主感の方法」と他の物も対応させて示します。

■感性の右脳

●空間と物

●思う

●主感の方法

●実体(オブジェクト)

●手順

■論理の左脳

●時間と事

●考える

●主知の方法

●正体(エンティティ)

●原理

ご覧頂ける通り、このような説明は「初めて見る」と思いますが、直感的にご賛同頂けるのではないかと思います。ここでご理解頂きたい事は前記の4点です。

1つは「宇宙」には「空間」と「時間」が存在し、それに対応するために「人間」には「空間と物」を認識する「感性の右脳」があり、「時間と事」を明らかにする「論理の左脳」がある事です。つまり先に説明したように「感性の右脳と論理の左脳は人間が宇宙に存在する基本要件である事」です。そのため2つ目は「思考の真理」は誰にでも備わっている事です。

このような説明は「初めて聞く」と感じると思いますが、そのように説明されれば容易にご理解頂けると思います。

3つ目は、もし「人生」を大事と思うならば、「物事」ではなく「事物」つまり「目の前の物」に気を取られるのではなく、「なぜそうなのか」と「事を明らかにする」つまり「論理の左脳により考える事」が大事であり、それが「人生」であるという事です。

これが夏目漱石が「物事」よりも「事物」を優先する理由と考えています。また、これを一般的に言えば、「誰も」が「自分の事」を考えますが、「自分の物」は考えない事です。つまり「自分の事」とは正に「自分そのもの」であるという事です。

言うまでもなく、「思い」は大事です。しかし、更に大事なのは「思い」を実現する「考え」です。「思い」を実現する「考え」を導き、それを達成させる事が「人生」です。これが「事物の変遷推移」と「人生」と呼ぶ理由と考えています。

但し、「人生」で主役となるのは「心」である事です。誰もが「自分の事」を考えますが、それは「人間の5元徳」の「愛すれば、事を明らかにする」の通り、「心の営み」として為されるという事です。その上で「思考」が為されるという事です。つまり「心が最も大事である事」です。

尚、1つだけ加えれば、留意して頂きたい事があります。それは親鸞が教えるように「人間の心」には「悪人と善人」が存在する事です。誰も心にも「悪人」がいます。これに気がつき「悪人正機」して頂ければと思います。

つまり「内なる悪人」に気がつき、それを「正しい人間になるための機会」と捉え「正しい人間」つまり「善人」になる努力をして頂ければと思います。この努力が正にエジソンの名言の「1%のひらめきと99%の努力」の「1%のひらめき」を生み出すと考えています。そのため是非「悪人正機」を実践して頂ければと思います。

では最後に「まとめ」を説明します。

2.1.5 まとめ

では「まとめ」を説明します。「普遍的勉強法の前提知識」として「思考の基礎」となる「事」、「抽象化」、「論理」そして「感性の右脳と論理の左脳の役割り」を説明しました。これは「普遍的勉強法の実践知識」の基礎となるものです。

では次に「普遍的勉強法の実践知識」を説明します。

2.2 普遍的勉強法の実践知識

では「普遍的勉強法の実践知識」を説明します。このポイントはトップページでも触れたように「原理」と「手順」と「処理対象の単位と次元」です。この3つを三位一体として理解する事です。これにより「完全」に理解でき、100点、満点を取る事ができます。

但し、「要」となるのは「原理」です。これを「軸足」にして残り2つの「手順」と「処理対象の単位と次元」を理解する事がなによりも重要です。

さて、ここで「原理」について今まで説明して来なかった事をあらかじめ1つ説明します。それは「手順」と「処理対象の単位と次元」から観た「原理のもう1つの本質」です。これが「原理は量を増減させる仕組み」である事です。

これを今まで説明してきた「原理」は「状態を遷移させる仕組み」から言えば、「原理は状態を遷移させる量を増減させる」という事です。分かり易く言えば、「量」が「ゴール」に到達する事が「原理の目的」であるという事です。

例えば、「エンジン」は「駆動力という量」がゴールに達する事が「原理の目的」であり、ChatGPTで言えば、「入力のベクトル値」が次の予測する単語の「ベクトル値」に達する事が「原理の目的」であり、「普遍的勉強法」でいえば、「知識の量」が「100点、満点」を取る知識量に達する事が「原理の目的」である事という事です。この事をあらかじめご理解頂ければと思います。

では最初に「教科書を読む実践知識」を説明します。

2.2.1 教科書を読む実践知識

では「教科書を読む実践知識」を説明します。さて「教科書を読む方法」は「日本人とアメリカ人の勉強法の比較」で説明したように「わからないところは飛ばしながら、まず全体をつかむ読書法」、つまり「スキム・リーディング」です。ここでは「スキム・リーディング」をどのように行うのかを具体的に説明します。これらを6つに分けて説明します。

1 理解する順番を間違えずに読む事

2 全て読む事

3 メモする事

4 ダイレクトアクセス

5 全て書く事

6 考える事

ご覧頂ける通り、6つといささか量が多いですが、分かり易く説明します。

では「1 理解する順番を間違えずに読む事」から説明します。これは既に推察できると思います。全ての学問は「価値→原理→手順」に基づきます。そのため「理解する順番」は「価値→原理→手順」と理解する事です。

このポイントは「価値」、つまり「解くべき問題」から理解する事です。言うまでもなく、問題は誰でも理解できます。そのため容易に理解できます。ここで重要な事は「問題を理解する」と「どうやって解決するのか」と自然に興味が湧いてきます。つまり「勉強」に意欲が生まれてきます。これがポイントです。

次に重要な事は「福島原発事故」の「真水で冷却する」という「原理」や「富士山登山」の「1合目→・・10合目」という「原理」のように、「原理」は発明するのは非常に難しい事ですが、発明された原理を理解するのは、意外と易しい事です。

そのため「価値」、つまり「解くべき問題」と「原理」を最初にざっくり理解し、その後で専門的で技術的な「手順」を理解するというのが「わからないところは飛ばしながら、まず全体をつかむ読書法」、つまり「スキム・リーディング」のポイントです。

言うまでもなく、「物事」には順番があります。これを無視して闇雲に読んでも理解できません。ここでご理解頂きたい事は「如何なる天才も何の当てもなく出たとこ勝負で物事を理解してるのではないという事」です。そうではなく「わからないところは飛ばしながら、まず全体をつかむ読書法」の通り、「全体をつかむ事」です。

さて、ここで重要なのが「全体とは何か」です。これを改めて説明すると、3つの意味があります。1つは「物理的な全体」つまり「教科書の全ページ」です。これを全て読む事です。これは「2 全て読む事」で説明します。

次は「中身の全体」です。これは先に説明したように「価値と原理」、とりわけ「原理」です。あらかじめ説明すれば、「原理を理解する実践知識」で説明するように「原理」は「価値→原理→手順」の全体を表現します。この事は既に説明した「富士山登山」の「1合目→・・10合目」という「原理」からもご理解頂けると思います。

3つ目は「自分の頭」です。つまり「自分の頭の中を全体として完全に把握する事」です。一例を挙げれば、「5 全て書く事」で説明するように「分からない事は何か」を把握しておく事です。これをおろそかにしては絶対物事は理解できません。これは基本中の基本です。

お分かり頂ける通り、「教科書を読む」のは「漠然と読む」のではなく「理解する順番を間違えずに読む事」です。そして「全体をつかむ事」です。そのため最初から「一言一句正確に理解する」のではなく「当該学問」の「価値→原理→手順」として「教科書には何が書いてあるのか」と「事を明らかにして行くこと」です。これが「考えながら読む事」です。

ここで対比的に言えば、「手順重視の日本人の勉強法」は「手順を覚えよう」と読みますが、そうではないという事です。前記の通り、「当該学問」の「価値→原理→手順」として「教科書には何が書いてあるのか」と「事を明らかにして行くこと」が「考えながら読む事」です。

例えて言えば、「凡人」は「やり方」を覚えますが、「天才」は「事を明らか」にして「原理」更に「真理」を理解します。その結果、「やり方」も「価値→原理→手順」として「当然」そして「完全」に理解します。これが「普遍的勉強法」のポイントです。

これを一般的に言えば、「着眼大局、着手小局」です。つまり大局的に全体をつかみ、そのためには「千里の道も一歩から」の通り、1ページづつ全てを読む事です。この事は容易にご理解頂けるばと思います。

では次に「2 全て読む事」を説明します。これは前述の説明からご理解頂けると思います。まず全て読む事がなによりも重要です。但し、多くの方はこれをやりません。そうではなく「分からない用語」が出てくると、それにひっかかり前に進みません。この理由は、「それが分からないと、以降が分からないのではないか」と思うためです。

それはその通りですが、気にする事はありません。やる事は「たった1つ」です。れは「これが分からない」と「3 メモする事」です。これが「スキム・リーディング」のポイントです。重要な事は「全体をつかむ事」であり「詳細を全て逐一理解する事」ではありません。

ここでご理解頂きたい事は、先にも説明しましたが、「如何なる天才も読みながら一言一句すべてを理解している訳」ではないという事です。まず「全体をつかむ事」に注力します。して、そのような事をしてるのかと感じるかもしれませんが、分からない時は小豆にメモをしています。

これを示すのが「人類史上、最高の頭脳」と賞賛され「万能の天才」と呼ばれるレオナルド・ダ・ビンチの15,000ページのノートです。これには多くの小豆なメモがあります。

そのため「分からない時」は「これが分からない」とメモし、前に進事が大事です。例えて言えば、「勉強」も「登山」と同じです。まずは「山頂」まで登ってみる事です。つまり全て読む事です。そうすれば、歩いてきた道を俯瞰的に理解できます。

例えば、「あそこはこういう意味だから、こう説明してるんだ」と理解できます。また良くあるのが「前半で分からなかった言葉」を「後半の異なる言葉や説明」により理解できる事もあります。そのため「メモしながら全てを読む事」がなによりも重要です。

さて「メモする時」に非常に重要なのが「分からない所」に「4 ダイレクトアクセス」できるように「ページ番号やページの位置」も記入する事です。

これは皆様も経験あると思いますが、良くあるのが「分からない箇所」に辿り着けず、その結果「分からない」と諦めてしまう事が結構ある事です。

ここで思い出して頂きたいのが、先に説明したエジソンの名言の「1%のひらめきと99%の努力」です。これは正に「そこに辿り着こうとする小さな努力」と言っても過言ではありません。そのような小さな努力の積み重ねが「99%の努力」です。

そのため「分からない所に辿り着く小さな努力」は非常に重要です。この積み重ねにより「大きな事」も理解できます。これを支援するために「分からない所のページ番号も書く事」は非常に有効です。

併せて「これはこういう事なんだ」と分かった事も「ページ番号」と一緒に書いておく事も重要です。そのため非常に重要となってくるのが「5 全て書く事」です。つまり「分かった事」と「分からない事」をページ番号もつけてメモする事です。この時、「骨格となる」のは本の目次です。そのため「目次毎」に「分からない事」と「分かった事」を書く事です。

これを一般的に言えば、先に「行動力の実践知識」の「メモの実践知識」で説明したように「頭に浮かんだアイデア/疑問は必ずメモする事」です。ここで重要なのが、これを読み返すと人間は自然にある事をします。それが「考える事」です。

つまり「これはこういう事だけど、これは何故だろう」と頭が自然に動き出します。これが「考える」であり、そして正に「そのように頭が動き出す事」が「なによりも大事」です。その結果、「原理」と「手順」と「処理対象の単位と次元」と三位一体として理解できます。但し、これらも理解するポイントがあります。

では最初に「原理を理解する実践知識」を説明します。

2.2.2 原理を理解する実践知識

では「原理を理解する実践知識」を説明します。さて「原理」についてはトップページで既に「ChatGPTの予測の原理」で説明したように「処理の流れ」という「大局的な原理」と、もう1つはChatGPTで言えば、「予測」という「核となる原理」を理解する事を説明しています。

また先に「原理は状態を遷移させる仕組み」と共に「原理のもう1つの本質」として「手順」と「処理対象の単位と次元」の視点から「量を増減させる仕組み」も説明しています。ここではこれらを実際にどのように理解するのかを説明します。

では「原理」をどのように理解するのかを説明します。この出発点は「価値」です。価値を実現するのが「原理」です。そのため「価値をどのように実現していくのか」と考える事が出発点です。但し、率直に言って、「何が原理なのかが分からない」というのが実態と思います。

例えば、ChatGPTで言えば、多くの方はChatGPTの説明を基本になってる「Transformer」から始めます。そして説明の中心を「単語間の関係」を抽出する「アテンション」に置きます。次に「Transformer」の「エンコーダー」と「デコーダー」を説明し、更に「強化学習のやり方」を説明し、その結果、「このように良い結果」になったと説明します。

これでは「核となるもの」、つまり「予測の原理」というものが全く分かりません。というよりも、日本を含め世界でChatGPTを説明している方々に「予測の原理」という意識は全くありません。そうではなく、簡単に言えば、「内部のメカニズムはこうなってます」という説明だけです。つまり「手順の説明」だけです。

この最大のポイントはトップページで説明したように「読み込みヘッドは何をしてるのか」、その結果、「1750億のパラメータは何に使われるのか」という事が分からないためです。この理由は学習時に、これらが「誤差逆伝搬法」により自動的に作成され、それが人間には分からないためです。

つまり「肝心要の事」が分からないためです。その結果、内部のアテンションや強化学習のやり方などの「手順の説明」をしてお茶を濁してると言うのが実態です。

では私はどのようにして予測の原理を解明したのかと言えば、まず「処理の流れ」つまり「大局的な原理」を明らかにした事です。次にこれを「実際の手順」と「処理対象の単位と次元」から確認した事です。

具体的に言えば、「ヘッドは何をしてるのか」をトップページで説明したグーグルのBERTの例で確認した事です。また次にGPT-3の1750億のパラメータがどこにあるのかをアメリカ人の調べた例から確認した事です。更に「予測」の前の「関係の強弱化」を日本人の論文から調べた事です。

以上を踏まえて最後に調べたのが次の「手順を理解する実践知識」で説明する「手順の全体」です。これをじっくり眺めて「予測」をしているのはどこかと考えた事です。これがトップページで説明した「WET」です。つまりアテンションの出力の「hn」と「WET」を乗算する「hnWET」の「行列の乗算式」です。これが「予測の原理」を実行しているところと理解できました。

その後は「行列の計算式の真理」を思い出し、原理の妥当性を確認できたという事です。尚、「行列の計算式の真理」は「同じ行列の乗算」は「1または大きな数」になりますが、「異なる行列」は「0または小さな数」になる事です。そのためこれを「予測の原理」として使用できる事を確認しました。

またここで非常に重要となるのが「処理対象の単位と次元」です。この場合は「次元」です。これは図で示すように「hn」が「2,048行x12,288列」で出力が「2,048行x50,257列」のため「WET」は「12,288行x50,257列」となり「WE」の「50,257行X12,288列」の行と列を入れ替えた「転置行列」である事が分かります。

お分かり頂ける通り、「価値」の「予測」から「処理の流れ」を「大局的な原理」を明らかにし、次に「主要な手順」を明らかにし、これを踏まえて「手順の全体」を明らかにし、「核となる原理」を突き止め、「真理」から検証し、更に「処理対象の次元」から確認したという事です。

まとめると「大局的な原理」→「主要な手順」→「手順の全体」→「核となる原理」→「真理から検証」→「処理対象の次元から確認」と「事を明らかにしたこと」です。これが「原理を理解する実践知識」であり、「普遍的勉強法の核となるもの」です。

では次に「手順の実践知識」を説明します。

2.2.3 手順を理解する実践知識

では「手順の実践知識」を説明します。さて最初にここまでの説明の感想を言えば、多くの皆様は「手順」という意識が全くなかったのではないかと思います。つまり皆様が学んできた事は「学問の全て」であり、それが「価値→原理→手順」という「解決の思考力」の「一部」であったとは到底思っていたのではないかと思います。

更に言えば、それが「手順重視の悪しき弊害」とは全く思っていなかったのではないかと思います。全ては誰もが普通にやっている事であり、それが「常識」と思っていたのではないかと思います。そのため率直に言って、そのように説明される事に「ショックを受けた」というのが正直な感想ではないかと思います。一方、ここまでの説明から、「成程、その通り」と感じているのではないかとも推察しています。

つまり釈迦や親鸞や孔子またギリシャ哲学から「思考の真理」に基づく「創造の思考力」と「解決の思考力」の説明、また「解決の思考力の9つの例」や「天才の10人の考え方の例」の説明、そして「事/問題(価値)/原理の実践知識」の説明から「成程、その通り」と感じているのではないかと思います。

本節はその理解、認識を確実にするために次の4つの「手順の実践知識」を説明します。

1 主要な手順を集中的に理解する

2 手順の全体を理解する

3 難しい手順も原理から理解する

では「1 主要な手順を集中的に理解する」から説明します。これは先に説明した「ヘッドは何をしてるのか」や「1750億のパラメータ」や「関係の強弱化」などの「主要な手順」を集中的にそして完全に理解するまで徹底的に調べた事です。つまり「事を明らかにしたこと」です。

この理由は明らかです。これが分からなければ何をしているのか分からないためです。これではアテンションのメカニズムを理解しても意味がないからです。それは運ぶベルトコンベヤーを理解しただけであり、運んできた入力ベクトルにどのような処理をしてるのか分からないという事になったしまうからです。

ここでディープラーニングの仕組をざっくり説明すれば、これは2つに分かれます。1つは入力ベクトルに処理をできるように加工し運ぶ部分と、その運んできた入力ベクトルに「鍵となる処理」を行う部分です。前者の加工し運ぶ部分がアテンションです。後者の「鍵となる処理」を行う部分が「読み込みヘッド」と「パラメータ」です。

但し、「読み込みヘッドの機能」と「パラメータの値」は「誤差逆伝搬法」により自動的に行われるため、人間には分からないという事になります。そのため「生成AIの原理は良く分らない」という事になるのですが、これは怠慢であり、口実です。言うまでもなく、OpenAIはその動きを洞察しChatGPTを開発しています。そのため十分理解できます。

そしてその理解に基いて私は「予測の原理」を解明しました。但し、そのためには「鍵となる処理」を行う部分が「読み込みヘッド」と「パラメータ」を理解する事は必須です。そのため「読み込みヘッド」と「パラメータ」という「主要な手順」を集中的にそして完全に理解するまで徹底的に調べたという事です。

「原理」や「真理」を徹底的に調べる事も大事ですが、それと同等に「鍵となる主要な手順」を徹底的に調べる事も大事です。これにより完全に理解する事ができます。

そして完全に理解するために不可欠なもう1つのものが先に説明した「2 手順の全体を理解する」です。このように「初めから終りまでの全ての手順」を明らかにする事がなによりも重要です。

これは2つの意味があります。それは抜け漏れの防止です。つまり抜け漏れがあると理解が不十分となり完全に理解できないためです。これを全て明らかにする事によりGPT-3が何をしているか完全に理解できるからです。

また「このように明らかにすること」が大事であり「あそこはこういうことをしているのではないか」と「さも最もらしい読み」はしない事です。「手順重視の日本」ではこのような「手順の玄人の読み」が尊重されますが、それは妄想です。そのような妄想、読み

をしてる時間があるならば、事を明らかにすることが大事です。

さてもう1つの大事なのは各手順、この場合、「行列の計算」の「次元」が「計算前と計算後」で一致しているか確認する事が大事です。ここに不一致がある場合、それは間違いという事になります。

具体的に言えば、トップページの図で示すように「A行B列」と「B行C列」の乗算は「A行C列」になるという「真理」です。この「真理」に基いて全ての「行列の乗算」の「次元」が「計算前と計算後」で一致している事を確認する事が大事です。これにより計算の意味の一貫性を維持,確認する事ができます。

さて、「手順の理解」で最後に残るのが「難しい手順をどのように理解するか」です。この解答が「3 難しい手順も原理から理解する」です。率直に言って、「難しい手順」、例えば、「難しいアルゴリズム」の場合、「アルゴリズム自身」をあれこれ考えても、なかなか理解できないものです。このような時に有用なのが「原理」から考える事です。

つまり「原理とは問題の状態から解決された状態に遷移させる仕組み」の通り、「問題の状態と解決された状態」から、「そのように遷移させるためには何をしなければならないのか」を理解でき、「アルゴリズムの機能」をざっくり理解する事です。これとアルゴリズムを照らし合わせる事により「難解なアルゴリズム」も理解する事ができます。これは難解なものを容易に理解する有用な知見です。そのため十分ご理解頂ければと思います。

以上、「手順を理解する実践知識を説明しました。十分ご理解頂けたと思います

では次に「処理対象の単位と次元を理解する実践知識」を説明します。

2.2.4 処理対象の単位と次元を理解する実践知識

では「処理対象の単位と次元を理解する実践知識」を説明します。さて「原理と手順のまとめ」として意外と忘れられてる、しかし、非常に重要なポイントを説明します。これが先にも説明した「処理対象」の「単位と次元」です。

これを一般的に言えば、「メートル」であり「Kg」であり、更に「面積」の「m2」や「速度」の「Km/時」などです。これらは全て「単位」です。これらの「単位」を抽象化したものが「長さ」や「重さ」や「広さ」や「速さ」などが「次元」です。

ここで「次元」を「抽象化の方法」で説明すれば、「メートル、m」には1メートル(m)の1/100のcm(センチメートル)や1/1000のmm(ミリメートル)更には100万分の1のμm(マイクロメートル)や10億文の1のナノメートル(nm)とありますが、これらは何から生まれたのかと考える、つまり事を、すなわち状態を明らかにすると「長さ」という「抽象化されたもの」から生まれた事をご理解頂けると思います。

これから「単位」を「抽象化したもの」が「次元」である事をご理解頂けれると思います。

但し、率直に言って、「手順重視の日本」では「単位」や「次元」を考える人は非常に少ないと考えています。そのため「次元の意味」を理解できないため「結局は分からない」という事に良く陥ります。

例えば、ChatGPTで言えば、「12,288次元」です。これに何が含まれているのかを理解できないため「結局は分からない」というのが実体と考えています。

そのためこれを直感的にご理解頂くためにBERTの「アテンションの例」を説明しました。これにより「12,288次元に何が含まれているのか」を直感的にご理解頂け「予測の原理」も容易にご理解頂けたと思います。

特に指摘したいのは「計算」という「手順」はできても「計算の意味」を無視する方が多い事です。この例が先に説明した「リンゴとミカンの合計を求める計算」です。日本の学校では「「リンゴとミカンの合計をいくつですか」という質問がまかり通っています。尚、補足すれば、ChatGPTも「リンゴとミカンの合計は何個です」と答えます。困ったものです。

更に言えば、「思い重視の日本」では。テレビのアナウンサーは平然で「支持率が何ポイント下がった、上がった」と報道します。「支持率の単位」は「パーセント」であり、「何パーセント下がった、上がった」と正しく表現すべきです。

しかし、「コラム6 直感で東大教授を論破」で説明したように、いみじくも「コンピュータサイエンスの東大教授」が「言葉の響きが良いので情報処理理論でなく、情報理論と呼びます」の通り、「正確性」よりも「言葉の響き」が良いため「パーセント」ではなく「ポイント」と呼びます。

これらは全て「石高主義の悪しき弊害」ですが、これが「単位や次元」にまで影響を及ぼすのは排除しなければなりません。そのため「単位や次元の実践知識」を説明します。これは簡単です。「機械的に処理し、その意味は考えない事」です。何故なら、「単位や次元」は「人間が計算、つまり論理の意味の一貫性を維持するように定めたもの」だからです。

例えば、「平方メートル」の「m2」は「横(m)と縦(m)を乗算する」ため「m2」と「表記するように定めた」という事です。更に「高さ(m)」を加えた「容積」を表現する単位として「m3」と「表記するように定めた」という事です。

また、そのように表記するのが「数学の指数」であり、「指数の乗算」は「m2xm3=m5」の通り、「指数の加算」になるという事です。そのため「機械的に正しく処理し、その意味を考えない」という事です。まり「面積」と「容積」を乗算した「m5」という意味は何かと考えない事です。そうではなく、それはそのような「次元」になると「指数の定義」に基づいて正しく理解、認識する事が大事です。

更にもう1つ例を挙げれば、「加速度」です。これを速度を微分したものです。つまり「dv/dt」の通り、速度(V)を時間(T)で除算したものです。ここで速度(V)は「距離(L)を時間(T)で除算したものです。そのため速度の単位は「L/T」となり、そして加速度は速度を時間で除算したものであるため、加速度の単位は(L/T)/Lのため「L/T2」となります。

ここで重要な事は「T2の意味は何か」と考えない事です。つまり「時間を二乗したものは何か」と考えない事です。そうではなく加速度は速度を時間で除算したものであるため単位は(L/T)/Lのため「L/T2」になると機械的に理解する事が重要です。

これはトップページで説明したGPT-3の次元の12,288次元も同じです。空間は3次元ですが、では12,288次元とはどのようなものかと考えない事です。そうではなく12,288個の異なる性質を表現する数値が12,288個あり、それを1つにしたものがGPT-3の処理する対象の単位であると理解する事が重要です。

率直に言って、数学や物理などの理系の学問で良く分らなくなってしまう殆どの原因は「単位や次元」と考えています。この意味が分からないため分からないというのが実態と思います。とりわけAIでは処理の流れに従って「行列のサイズ」が変わっていくため「何をしてるのかさっぱり分からない」というのが実態ではないかと考えています。

これを克服するのは先に説明したように「機械的に正しく処理し、その次元の意味を考えない」という事です。何故なら、「単位や次元」は「人間が計算、つまり論理の意味の一貫性を維持するように定めたもの」だからです。

GPT-3の場合はOpenAIがそのように決めただけであり、12,288次元とはどのようなものかと妄想しても意味はありません。そうではなく12,288次元が内部でどのように計算され、その結果「行列サイズ」がどのように変遷していくのかを理解する事が大事です。この事を十分ご理解頂ければと思います。

では最後に「素直な心の実践知識」を説明します。

2.2.5 素直な心の実践知識

では「普遍的勉強法の最後の実践知識」として「素直な心の実践知識」を説明します。このポイントは「なぜそうなのか」と事を明らかにすることです。つまり「豊田英二郎」や「ニュートン」更には「山中伸弥の考え方」で説明したように「素朴な疑問」に答える事であり、自問自答する事です。

ここで「素朴な疑問」は「心の整理法」や「メモの実践知識」で説明した「心の声」です。それは「本質」を突く非常に重要ものでです。これに全て答えられるようになれば「完全に理解した事」になります。

これがトップページで説明したITパスポートに満点で合格したガードマンに私が最後に教えた事です。最後は「魂」が試されます。これに真正面から応える事が大事です。れによりトップページで説明した「桐生選手の9.98秒」の「自助の正義」通り、「神は自ら助くる者」を助けてくれます。そして神はガードマンを助けてくれました。これを我ながら実感します。

ご存知の方もおられると思いますが、「素直な心」は「経営の神様」と呼ばれた松下幸之助の言葉です。全てを学んだ松下幸之助の結論が「素直な心」です。素朴な質問、しかし、最も難しいのが素朴な質問です。これに真正面から取り組むのが「素直な心」です。

そして、これが「普遍的勉強法の魂」です。「仏造って魂入れず」とならないよう、また「画竜点睛を欠く」とならないように最後に「普遍的勉強法の魂」として「素直な心」により「素朴な疑問」に自問自答し、全てに答えられるようにする事がなによりも大事です。

では最後に「まとめ」を説明します。

2.2.6 まとめ

「普遍的勉強法の実践知識」として「教科書を読む実践知識」を説明し、次に「原理を理解する実践知識」と「手順を理解する実践知識」と「処理対象の単位と次元を理解する実践知識」を説明し、最後に「素直な心の実践知識」を説明しました。

では最後に「結語」を説明します。

3 結語

では最後に「結語」を説明します。本ページは最初に「思考の真理の根拠」を「釈迦・親鸞・孔子・ギリシャ哲学」から説明し、次に「解決の思考力の根拠」を9つの例から説明し、また「 創造の思考力の根拠」を自然科学とサービス科学からから説明し、これを踏まえて「天才の考え方」を10人の例から説明し、併せて「日本人とアメリカ人の勉強法の比較」を説明しました。

次に「思考力の実践知識」を2つに分けて説明しました。最初に「思考の基礎の実践知識」を説明し、これを踏まえて「普遍的勉強法の実践知識」を説明しました。十分ご理解頂けたと思います。これらは「思考の真理」に基くものです。そのため誰でも実践できる

普遍的な勉強法です。この事をご理解頂けたと思います。

4 皆様へのお願い

尚、トップページからではなく直接このページに来られた方にお願いがあります。本ホームページは一冊の本に相当します。そのため「確かに役に立った」と思われたならば、トップページで説明する私の口座に拙著と同じ金額をお振込み頂ければと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。

では次に「マネジメント力」をお読み下さい。