.

経営力

今般ホームページの全てを「鰻の成瀬」の成功例から説明するため、本ページも全面的に改訂します。これを以下の順番で説明するよう現在工事中です。今暫くお待ち頂ければと思います。宜しくお願いします

1 経営の真理

1.1 経営の意味

1.2 マネジメントの意味の発展

2 経済学

2.1 アダム・スミスの国富論

2.2 ケインズのマクロ経済学

2.3 クープマンスのミクロ経済学

2.4 二宮金次郎の教え

3 最新経営理論

3.1 プロジェクトマネジメント (PM)

3.2 サプライチェーンマネジメント (SCM)

3.3 カストマーリレーションシップマネジメント (CRM)

3.4 ニューパブリックマネジメント (NPM)

4 正義化

4.1 概要

4.2 問題定義

4.3 客観的説明

4.4 正義と利益の同時の実現

5 マネジメント力の実践知識

5.1 人のマネジメント

5.1.1 人を育てる実践知識

5.1.2 人を励ます実践知識

5.1.3 人を諭す実践知識

5.1.4 現場を育てる実践知識

5.1.5 組織を動かす実践知識

5.1.6 顧客を助ける実践知識

5.1.7 人の話しを聞く実践知識

5.1.8 人に説明する実践知識

5.1.9 プレゼンテーションの実践知識

5.1.10 会議の実践知識

5.2 金のマネジメント

5.2.1 大金持の正義の実践知識

5.2.2 生きた金の実践知識

5.2.3 対価の実践知識

5.2.4 コストと費用の実践知識

5.2.5 金の力の実践知識

5.3 ビジネスの実践知識

5.3.1 価値を見抜く実践知識

5.3.2 時代を見抜く実践知識

コラム13 ゴールドラットの制約理論とトヨタのカンバン方式

コラム14 最適化理論

コラム15 万雷の拍手

コラム16 人格が滲み出る英語

ご覧頂ける通り、実践知識が非常に多いですが、これらは全て重要なものです。そのためじっくりお読み頂き十分ご理解頂ければと思います。

尚、トップページからではなく直接このページに来られた方にお願いがあります。本ホームページは一冊の本に相当します。そのため「確かに役に立った」と思われたならば、トップページで説明する私の口座に拙著と同じ金額をお振込み頂ければと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。

では次に「マネジメント力の根拠」を説明します。

1 マネジメント力の根拠

では「マネジメント力の根拠」を説明します。さて最初に感想を言えば、皆様は「マネジメント」つまり「経営」から何を想像されますか。それは社長などの経営者が考える事であり、「自分には関係ない」と思ってる方がほとんどではないかと思います。

これは私も同じでした。日本IBMの研究所に入社した時に「一体全体社長とは何をするのか」と皆目見当がつきませんでした。そのため入社2年目にアメリカの研究所に1年間滞在していた時に、たまたま日本IBMの社長が来所され昼食会を開いてくれ「何を質問してもいいですよ」という事でしたので「社長に成るにはどうしたらいいですか」と質問した事があります。

出席者全員が大笑いしてしまい、社長も答えずに笑っていただけでしたので、「真面目に質問してるので教えて下さい」と再度質問すると「人から支持される事」と解答がありました。率直に言って、これはありきたりの言葉であり、何の変哲もない解答をする社長に興味を失い、また「社長に成る事」に興味を失ったというのが率直な感想です。

但し、30代で管理職になり、開発事業責任者になってからは「成程、社長とはこういう事をするものだ」と自然に理解する事ができました。これが「Justification」、「正義化」です。これは「プロジェクト・マネジメント」の「価値→原理→手順」で説明したように50代にプロジェクトマネジメントの研修を受けた際にそれまで漠然と理解していたものを「形式知」として導いたものです。

但し、率直に言って、「マネジメントとは何か」をご理解してる方は大変少ないのではないかと思います。更に言えば、「マネジメント」つまり「経営」と「コントロール」つまり「管理」の差をご理解してる方は大変少ないのではないかと思います。

そのため最初に「マネジメントとは何か」を説明し、これを踏まえて「マネジメントとコントロールの差」を説明、次に「経済学の解き明かした正義の連鎖」と「最新経営理論」を説明した後に「正義化」を説明します。これにより容易にご理解頂けます。

では次に「マネジメントとは何か」を説明します。

1.1 マネジメントとは何か

では「マネジメントとは何か」を説明します。これを英語の「Manageの意味の発展」から説明します。次にこれを示します。

年代 Manageの意味

1561年 ①馬を調教する

1586年 ②武器を使用する

1579年 ③戦争を遂行する

1609年 ④指揮する責任がある

1649年 ⑤節約して使う

1650年 ⑥メカニズムにより運ぶ

1707年 ⑦願いを実行してもらう

1722年 ⑧使用する事や付き合う事に成功する

出典 Oxford English Dictionary (OED)

ご覧頂ける通り、最初に感想を言えば、これらは「主題があちこちに飛散し脈絡のないもの」と感じると思います。例えば、①「馬を調教する」、③「戦争を遂行する」、⑤「節約して使う」、⑥「メカニズムにより運ぶ」、⑦「願いを実行してもらう」などです。

しかし、⑧「使用する事や付き合う事に成功する」は一般的に理解されている「経営とはヒト・モノ・カネを活用する方法」と一致する事はご理解頂けると思います。そのためそれに辿り着くまでにあちこちの分野に飛散したと言えます。

しかし、「あちこちの分野」の意味を理解する事により「経営とは何か」つまり「マネジメントとは何か」を具体的にご理解頂けます。

この代表例が①「馬を調教する」です。これから「マネジメント、経営とは市場などの制御できないものを制御可能な範囲に治める事」と直感できました。この事は皆様もおおむねご理解頂けると思います。

尚、なぜ私がイギリスのオックスフォード大学発行のOxford English Dictionary (OED)により「Manageの語源」を調べたのかと言えば、日本には「経営、マネジメントとは何か」を説明する書籍が全くない事です。

この理由を有体に言えば、日本では誰もが理系や文系の学問を学びますが「経営、マネジメント」というものは全く学んでいないためです。それは「社長」などの「偉い人間」が「権威・権力」により行うもの、または「心を一つにしてみんなで頑張れば良い」と思っているためです。つまり勉強しません。これがまったくない理由と考えています。

但し、そうではありません。「マネジメント」は「技術」と同様に重要です。率直に言って、かつて日産が経営不振に陥り「ルノー傘下」になった事、またシャープが台湾企業に買収された事、そして日立と並ぶ日本の総合電機企業の東芝が経営不振に陥ったのも「マネジメント」に問題があったためです。これから「マネジメント」は非常に重要である事を改めてご理解頂ければと思います。

更にこれを根柢から明確に示すのが「Manageの意味」とイギリスにおける「数学の記号」の発展です。次にこれを示します。

| Manageの意味 | 数学の記号 | ||

| 1561年 | ①馬を調教する | 1540年 | 加法、減法の+、- |

| 1586年 | ②武器を使用する | 1557年 | 等号の= |

| 1579年 | ③戦争を遂行する | 1617年 | 小数点の. |

| 1609年 | ④指揮する責任がある | 1629年 | 不等号の>、< |

| 1649年 | ⑤節約して使う | 1637年 | 乗法の× |

| 1650年 | ⑥メカニズムにより運ぶう | 1651年 | 比の: |

| 1707年 | ⑦願いを実行してもらう | 1655年 | 無限大の∞ |

| 1722年 | ⑧使用する事や付き合う事に成功する | そ1665 ~66年 |

微分積分学を発見 |

数学の記号の出典:代数解法事典

ご覧頂ける通り、加法の「+」、減法の「-」、等号の「=」などの「数学の演算子の記号」はすべてイギリス人が16世紀から17世紀に発明したものです。

ここで重要な事は「Manage」、「経営する」の意味も「数学の演算子の記号」とほぼ時期の16世紀から18世紀にかけて発展している事です。これは偶然の一致ではなく、明確な関係があると考えています。

それは1588年にイギリスが来襲してきたスペインの無敵艦隊を敗った事です。スペインの無敵艦隊に勝利するために「数学の演算子の記号」と「Manage」と「数学の記号」は生まれたと考えています。

この事は「Manage」の意味については③「戦争を遂行する(1579年)」からご理解頂けると思います。数学の記号については、1629年に不等号の記号の「>、<」を発明したトーマス・ハリオットから伺い知る事ができます。次にウィキペディアのトーマス・ハリオットの説明を示します。

オックスフォード大学に学び、エリザベスⅠ世の寵臣で・・数学史においては、船倉に球形の砲弾を最も多く詰める方法・・に最初に取り組んだ数学者として知られる

ご覧頂ける通り、「船倉に球形の砲弾を最も多く詰める方法に最初に取り組んだ数学者」から「戦争に勝利する事」また「エリザベスⅠ世の寵臣」から「エリザベスⅠ世を中心にイギリス国民が一致団結した事」をご理解頂けると思います。

お分かり頂けるように、この2つの知識によりイギリス人は大変「賢い人間」に成長、進歩したと考えています。言うまでもなく、エリザベスⅠ世を中心にイギリス国民が一致団結しても「愚民」では勝利できません。「賢民」だから勝利できたと言えます。

この「賢民」に「数学の演算子の記号」と「Manage」は大きく貢献し、更に産業革命以降の近代化にも大きく貢献したと考えています。

これを「近代化の精神」の「真理→原理→テクノロジ・法律・予算・政府」で言えば、「数学の演算子の記号」により「真理・原理」を表現し、問題を解き易くすると共に第3者が容易に理解できます。

また「Manage」により「テクノロジ」の開発・製造・販売などの「近代経営」を実践できます。このようにイギリスの発展、更に「欧米の近代化」を下支えしたのが「数学の演算子の記号」と「Manage」の「2つの知識」です。これからマネジメントの重要性を十分ご理解頂ければと思います。

では「マネジメントとはどのようなものでしょう、また実践すればいいのでしょう。これは前述の①「馬を調教する」と「コントロールの意味」から容易にご理解頂けます。

では次に「マネジメントとコントロールの差」を説明します。

1.2 マネジメントとコントロールの差

では「マネジメントとコントロールの差」を説明します。これを直感的に理解するポイントが先に説明したように①「馬を調教する」です。これから「マネジメント、経営とは市場などの制御できないものを制御可能な範囲に治める事」と理解できます。

そしてこの知見から「マネジメント (経営) とコントロール (管理) の差も理解できます。つまり「暴走している馬」を止める事はできません。しかし、「暴走している車」は止める事ができます。これは「車のスイッチ」を切るだけです。これが「コントロール」つまり「管理」です。すなわち「コントロール」、「管理」とは「制御可能なものを制御範囲に収める事」です。

それに対して「マネジメント」つまり「経営」は前述の通り、「制御できないもの」に「制御可能な範囲」を「見出す事」です。これが「馬の調教」であり「市場」という「制御できないもの」に対応する「企業の経営」です。

では「市場」という「制御できないもの」に「制御可能な範囲」をどのように見出すのでしょう。ここで参考になるのが「経済学」です。

では次に「経済学の解き明かした正義の連鎖」を説明します。

1.3 経済学の解き明かした「正義の連鎖」

では「経済学の解き明かした正義の連鎖」を説明します。最初に「経済学の解明した真理」を説明し、この中で「正義の連鎖」を説明します。尚、以降はいささか長い説明ですが、容易にご理解頂けます。

では「経済学の解明した真理」から説明します。ご承知の通り、「経済学」は「アダム・スミスの国富論」→「ケインズのマクロ経済学」→「クープマンスのミクロ経済学」と発展してきました。そのためこの順番で説明します。

では「アダム・スミスの国富論」から説明します。これは「富は金銀財宝からテクノロジの生産に移行している事を解明」したものです。

そのため「国の富み」つまり「国富」を増大するには、18世紀当時の「主」となっていた「軍事力」を背景とした「交易」つまり「重商主義」から「テクノロジの生産」に転換する事を提唱するものです。

これは、その通りです。まさに過去300年間の世界の国々は「テクノロジの生産」を「国富の源泉」としてきました。この事は説明するまでもないと思います。次にこのポイントは5点あります。

1点目は「重商主義」の本質は「自分だけ儲ける小金持ち」である事です。ここで「自分」とは「国王」です。そのため「国富」とは「国王の富」であり「国民の富」ではありません。つまり「重商主義」の本質は「大金持ちの正義の実践知識」で説明した「二宮金次郎」の教える「国王と国民が社会全体として儲かる大金持ち」ではありません。

尚、ここで改めて「二宮金次郎の教え」を次に再掲します。またこの根拠をコラムで説明します。ご一読頂ければと思います。

世間には自分だけ儲ける小金持ちが多く、自分と相手が社会全体と儲かる大金持ちが少ない

コラム15 二宮金次郎の教え

既に説明したようにアメリカは二宮金次郎を「日本のリンカーン」として高く評価し、占領下で発行した「1円券の肖像画」に採用し、民主主義を普及したように、民主主義とは正に「国家」と「国民」は「国全体として儲かる大金持ちになる事」です。

これは「アダム・スミスの国富論」と大変一致します。つまり「国王という自分だけ儲ける小金持ち」から「テクノロジの生産」により「国王と国民が社会全体として儲かる大金持ち」に転換する事を提唱するものです。

では「テクノロジの生産」により「統治者と国民が社会全体として儲かる大金持ち」をどのように実現するのでしょう。これが「分業」です。つまり「テクノロジの生産」を「分業」により行う事です。

ここで「分業」は「社内の分業」と「社外の分業」と2つあります。この「分業」に「国民各層」が「参加する事」により「自分と相手が社会全体として儲かる大金持ち」を実現できます。これが「アダム・スミスの結論」です。そして、これは正に「コラム15 二宮金次郎の教え」で説明するように「二宮金次郎」が江戸時代に実践した事です。

2点目は「神の見えざる手」です。言うまでもなく、先に説明したように「個々人」は「各個人の意思」により行動し「自分と相手が社会全体として儲かる大金持ち」を「意図して行動するもの」ではありません。

しかし、それが「正義」つまり「人を助ける」ならば、「神の見えざる手」により「自分と相手が社会全体として儲かる大金持ち」を実現するというものです。「神の見えざる手」は「アダム・スミスの国富論」では「一回」しか使用されていませんが「欧米の経済学」更に広く「欧米の社会全般」で非常に有名な言葉です。

このポイントはまさに「自分と相手が社会全体として儲かる大金持ち」です。これを説明するために「アダム・スミス」は「神の見えざる手」という言葉を考案したと言えます。

では、なぜ「アダム・スミス」は「神の見えざる手」という「神がかり的な言葉」を使用せざるを得なかったのかと言えば、「自分と相手が社会全体として儲かる大金持ち」つまり「経営」は「IT力とAI力」で説明するように「非可解な問題」すなわち「解決が大変困難な問題」のためです。

この事を踏まえて言えば、「神の見えざる手」はまさに「適語」と言えます。それに対して「二宮金次郎」は「自分だけ儲ける小金持ち」という「反対の概念」を考案して「自分と相手が社会全体として儲かる大金持ち」を説明しました。これは「二宮金次郎」の大変優れた点です。

尚、「神の見えざる手」の「反対の言葉」として指摘したいのは「悪魔の見えざる手」です。これは「カルテル」であり「談合」であり、更に言えば、「ねずみ講」であり「胡散臭い投資話」など「金儲け」には沢山あります。

これは「邪な気持ち」に基づく「自分だけ儲ける小金持ち」であり「付き合う事に成功する事」つまり「相手を助ける正義に成功する事」ではなく「失敗」します。これは容易にご理解頂けると思います。

3点目は「神の見えざる手」の「実例」です。これは「ワットの蒸気機関」を製造販売した「ボールトン・ワット社という会社」です。ここで「ボールトン」は「ワットの特許」を読み、優れている事を理解し、「ワット」に投資した方です。

これは「当時の蒸気機関」の「熱効率の悪さ」を大幅に向上するものでした。つまり「熱効率の悪さ」という「当時のすべての蒸気機関の問題」を「ワットの解決する正義」に「ボールトン」は「資金提供」という「ワット」を助ける「正義」を実践しました。

これが「正義の連鎖」です。つまり「熱効率の悪さを解決する正義→資金を提供するという正義」という「正義の連鎖」が「産業革命」を誕生させました。これは非常に重要な点です。十分ご理解頂ければと思います。

4点目は「神の見えざる手」を曲解した「自由放任主義」です。前述の通り、「正義の連鎖」が「神の見えざる手」の「本質」であり、「自由放任主義」ではありません。それは「邪な気持ち」に基づく「自分だけ儲ける小金持ち」であり「悪魔の見えざる手」であり、「付き合う事に成功する事」ではありません。この事は容易にご理解頂けると思います。

5点目は「神の見えざる手」に基づく「政府」が「小さな政府」です。「アダム・スミス」は「小さな政府」の提唱者として知られていますが、この「本質」は「神の見えざる手」に基づく「政府」という意味です。

つまり「神の見えざる手」という「正義の連鎖」が「国富の源泉」であり、「大きな政府」ではないという事です。言うまでもなく、「ワットの蒸気機関」が誕生したのは「ボールトンの正義」に依るものであり「大きな政府」の「財政主導」に依るものではありません。この事は言うまでもありません。重要な事は「大きな政府」ではなく「正義の連鎖」です。

要約すると「アダム・スミスの国富論」は「正義の連鎖」の重要性を説明しています。この事を十分ご理解頂けると思います。

では次に「ケインズのマクロ経済学」を説明します。これも「正義と連鎖」の重要性を説明しています。最初に「ケインズのマクロ経済学が解き明かした真理」から説明します。これは「有効需要を創出し、乗数効果により経済を活性化できる事を解明したもの」です。

このポイントは「有効需要」と「乗数効果」です。「有効需要」を分かり易く言えば、「必要(需要)は発明の母」であり、実例は「ワット」に「ボールトンが投資した事」です。つまり実際に「発明」し「投資する事」です。

同様に「乗数効果」を「二宮金次郎の言葉」で言えば、「社会全体として儲かる」であり「私の言葉」で言えば、「正義の連鎖」です。

そのため両者で「前言」を言い換えれば、「国民が本当に必要なもの(有効需要)に投資(創出)するならば、社会全体として儲かる事、つまり正義の連鎖(乗数効果)により経済を活性化できる」という意味です。

これから「ケインズのマクロ経済学」も「正義と連鎖」の重要性を説明している事をご理解頂けると思います。

では最後に「クープマンスのミクロ経済学」を説明します。これは「線形計画法を経済学に適用し、最小コストを求められる事を解明したもの」です。尚、「線形計画法」は「最適解を求める数学」です。これは「IT力とAI力」で説明します。

このポイントは「最小コスト」です。これは「全体最適」により実現されます。つまり「全体最適」により「最小コスト」となり「黒字」を「最大化」できます。

ここで「全体最適」は「正義の連鎖」が「関係者全員」に及ぶ事です。それに対して「部分最適」は「正義の連鎖」が「一部の関係者」にのみ及ぶ事です。但し、このように説明しても今一ピンと来ないと思います。

次にこの事を以降で説明する「SCM」、「サプライ・チェーン・マネジメント」から具体的に説明します。いささか詳細な説明となりますが、これにより「ミクロ経済学」の主要概念の「最小コスト」や「全体最適」をご理解頂けます。

今ある製品が「10個の工程」から生産される時、「生産数」を最大にするには「10個の工程」を「同期化」する事です。つまり「組み立てが終わった送り手」が「次に組み立てを行う受け手」に「組み立て品」を渡す「タイミング」を「受け手の組み立てが終わったタイミング」に「同期化」する事です。

これにより「送り手」と「受け手」の「待ち時間」、「ロス」を防止でき「生産額」を「最大化」できます。また「コスト」は「生産額÷生産数」のため「生産数」が「最大化」される事により「最小コスト」となります。

これを一般的に言えば、「稼働率」を「100%」に「最大化」する事により「生産額」は「最大」になり、「コスト」は「最小」となります。このポイントは「10個の工程」の「同期化」です。これを「正義の連鎖」で言えば、「正義の連鎖」が「10個の工程」の「全体」に及んでいる事です。

つまり「タイミング」が「一致するという事」は「送り手」は「受け手」を「助けている事」であり「受け手」は「送り手」を「助けている事」です。すなわち「全工程」に「助け合い」つまり「正義」が実践されている事です。これが「全体最適」です。

それに対して「部分最適」は「正義の連鎖」が「10個の工程」の「一部」にのみ適用され「他の工程」には適用されないため、「待ち時間」、「ロス」が発生し「最小コスト」、「最大黒字」を実現していない状況です。

つまり「他の工程」では「送り手」と「受け手」が「互いに助け合う」のではなく、逆に「足を引っ張ってる」つまり「正義」が実践されていない状態です。これが「部分最適」です。

お分かり頂ける通り、「正義の連鎖」を「全体」に及ぼす「全体最適」により「コスト」を「最小化」し「黒字」を「最大化」できます。これがSCMの「同期化」の「原理」であり「ミクロ経済学」のポイントです。

しかし、大変残念な事は、現代社会は「部分最適」に満ちています。これは「政府」と「企業」を問いません。「政府」の例を挙げれば、「縦割り行政」です。これが「国益よりも省益」という問題を生み出します。

つまり「国益」という「全体最適」よりも「省益」という「部分最適」を重視します。また「企業」の例は「派閥経営」です。つまり「会長派」対「社長派」または「営業系」対「技術系」などに対立する事です。

ではこれらの「根本原因は何」でしょう。それは「互いに助け合わない事」です。つまり「人を助ける正義」を実践しない事です。そのため「正義の連鎖」は生まれません。

ここまで「経済学」の視点から説明してきましたが「経済」とは「経世済民(けいせいさいみん)」つまり「世をおさめ民を救う事」です。この基本は「正義の連鎖」です。これから改めて「経済学の解き明かした真理が正義の連鎖」をご理解頂けると思います。

これは最新経営理論も同じです。「正義の連鎖」であり「全体最適」です。これが最新経営理論のポイントです。では次に「最新経営理論」を説明します。

1.4 最新経営理論

では「最新経営理論」を説明します。これは次に示す通り、現在各分野に応じて4つあります。

開発 PM(プロジェクト・マネジメント)

生産・流通 SCM(サプライ・チェーン・マネジメント)

営業 CRM(カストマー・リレーションシップ・マネジメント)

行政 NPM(ニュー・パブリック・マネジメント)

ご覧頂ける通り、4つあり、皆様もご存知のものもあると思います。,ここでご理解頂きたい事は3点です。1つは「経営理論」を発明、または、活用する企業は成長するという事です。

この代表例は「トヨタ」です。「トヨタのカンバン方式」はご承知の方も多いと思いますが、これは「トヨタの発明した経営理論」です。先に「生産ラインの最適化」を説明しましたが、これは「トヨタのカンバン方式」という「経営理論」の説明でもあります。

そのため「SCM」は「ゴール」の著作で有名な「ゴールドラット」が「生み出したもの」と世界的に理解されていますが、「真の生みの親」は「トヨタ」です。

「ゴールドラット」は「トヨタのカンバン方式」に「バッファーの在庫を少し持たせるという改良」を行っただけです。但し、「ゴール」という著作が「ミリオンセラー」となり、また彼自身、コンサルタント会社を設立し、普及に努めたため「SCMの生みの親」として認知されていますが、「SCMの真の生みの親」は前述の通り、「トヨタ」です。尚、「ゴールドラット」についてはコラム16で説明しています。ご一読頂ければと思います。

コラム16 ゴールドラットの制約理論とトヨタのカンバン方式

逆に「技術」を開発しても「経営理論」を発明、活用しない企業は冒頭で説明した「シャープ・東芝」のように経営破綻します。これから「経営理論の重要性」を改めてご理解頂ければと思います。

2点目は「経営は才覚でなく原理に基づく科学的なものであるという事」です。ここで「PM・SCM・CRM」はすべて「ベストプラクティス」つまり「有効である事が経験的に検証された方法論」として導かれたものですが、すべて「原理」に基いています。

つまり「PM」の「原理」は「プロジェクト・マネジメント」先で説明したように「正義化」です。尚、拙著で説明するように行政の「NPM」の「原理」も「正義化」です。に「SCM」の「原理」は先に説明したように「同期化」です。

同様に「CRM」の「原理」は「一元化」です。つまり「顧客データ」を「バラバラ」に持つのではなく「コンピュータ」で「一元化」する事です。この例は「コールセンター」です。ここでは「コンピュータ」で「一元管理」されている「顧客情報」に基づいて問い合わせに対応します。

お分かり頂ける通り、全て「原理」に基づいています。そのため「原理」を実践する事により「誰」でもこれらの「経営理論」を実践できます。

すなわち「開発・生産流通・営業」をいう「主要な企業活動」を正確に、そして、効率的に行う事ができます。そのため「PM・SCM・CRM」を十分ご理解頂ければと思います。尚、言うまでもありませんが、「経営」は「才覚」に依存します。これは後半で説明します。

3点目は「素朴な疑問」に対する解答です。ここで「素朴な疑問」は「最新経営理論」はすべて「M」つまり「マネジメント」、「経営」であり「コントロール」、「管理」ではない事です。これは「なぜか」です。

この理由は推察できると思います。「個々に異なるもの」を「画一的」に「管理する事」は「無理がある」と多くの人々が気が付き始めたからです。つまり「20世紀の大量生産・大量販売」で有効であった「大量生産・大量販売」に見合う「数」に達するまで「注文」を「待つ」という「生産管理の手法」は「顧客、市場」に対応できないという事です。

現在は「コンビニ」に頻繁にトラックが商品を運ぶように「顧客に対応する事」がなによりも重要です。まり「顧客」という「制御できないもの」に対応するには「品切れ」が発生しないように頻繁にトラックで商品を運ぶ事が必要であり、これが「SCM」であり「顧客と付き合う事に成功するマネジメント」です。

お分かり頂ける通り、「最新経営理論」の「PM・SCM・CRM」から改めて「マネジメントの重要性」をご理解頂けると思います。

最後に1つ補足します。それは「最適化理論」です。「最適化理論」は先に説明したように「クープマンスのミクロ経済学」や「SCM」で非常に重要な役割を果たします。つまり「数学の理論」を提供します。これは「IT/AI力」で説明します。また概要は以下のコラムで説明しています。

コラム17 最適化理論

ここではマネジメントの視点から最適化理論のポイントを3点説明します。1点目は「過去2000年の人間の営み」は「経験則として最適な方法」を選択してきたという事です。ここで「最適の意味」は「コスト最小化」です。つまり「コスト最小化の方法」を選択、実践してきました。

一例を挙げれば、「連立方程式」です。これは「計算という方法」を「コスト最小化」という視点から選択したものです。逆に「コスト最小化ではない方法」もあります。これは「グラフ」です。つまり「グラフ」に「連立方程式」の「2つの式の直線を描き、交点からxとyの解」を求める事もできます。

では、なぜ「グラフという方法」が普及、浸透しなかったのかと言えば、「コスト」がかかるためです。つまり「人がグラフに直線を描く」のは「手間」がかかります。これが普及しなかった理由です。

もう1つの例は「コンピュータ」です。これは「電流」ではなく「水流」によっても造る事ができます。つまり「水流の流れ」を「水門」によって制御する事により「電流の流れ」を「トランジスタというゲート(門)」によって制御するように造る事ができます。では、なぜ「水流のコンピュータ」が発明されなかったのかと言えば、「水流」と「水門」を造る「コストが信じられないくらい高くなる」からです。

お分かり頂ける通り、現代社会は「経験則」として「コスト最小化の方法」を選択し、実践しています。このような説明も「初めて聞く」と感じると思いますが、そのように説明されれば、容易にご理解頂けると思います。

2点目は、しかし、現在は「コンピュータ」により高速に「最適な方法」を決定できる事です。この例は以降で説明するように「経路最適化」であり「チェス・将棋・囲碁」などです。これらは今まですべて人間が行っていたものです。

しかし、これを「最適化理論」(尚、チェス・将棋・囲碁の場合はAIも活用)により高速に行う事ができ、そして人間よりも「最適な解」を見つける事ができます。これは「経路最適化」の場合、非常に重要な意味を持ちます。

つまり「トラックの速度」を上げなくても「最適な経路」を選択する事により「より多くの荷物を運ぶ事」ができる事です。逆に言えば、「輸送コスト」を大幅に削減する事ができます。つまり「既存のやり方」を飛躍的に改善できる事です。

仮に「輸送費」が「100億円」とすれば、ざっくり言って、2-3割、つまり「20-30億円」削減する事ができます。すなわち「最適化」により「新たな富」を生み出す事ができる事です。これは今後の経済活動を営む上での重要な知見です。そのため十分ご理解頂ければと思います。

3点目は、「最適化」を「エネルギー」の視点から言えば、「エネルギー最小化」でもあります。これは言うまでもなく、「地球温暖化防止策」として非常に重要です。これを一般的に言えば、「エコシステム」です。

但し、「エコシステム」という言葉には「最適化理論」という意味合いは欠落しています。この理由は「最適化理論」が普及、浸透していないためです。そのため今後の経済活動を営む上で「地球温暖化防止策」としても「最適化理論」は非常に重要とご理解頂ければと思います。

お分かり頂ける通り、「人間の営み」を「コスト最小化」として捉える「最適化理論」はまだ普及していませんが、今後の経済活動を営む上では必須の要件です。十分ご理解頂ければと思います。

では「マネジメント力の根拠」の最後として「正義化」を説明します。。

1.5 正義化

では「正義化」を説明します。最初に次の「イギリス政府の稟議書の流れ」を説明し、これを踏まえて「正義化」を説明します。

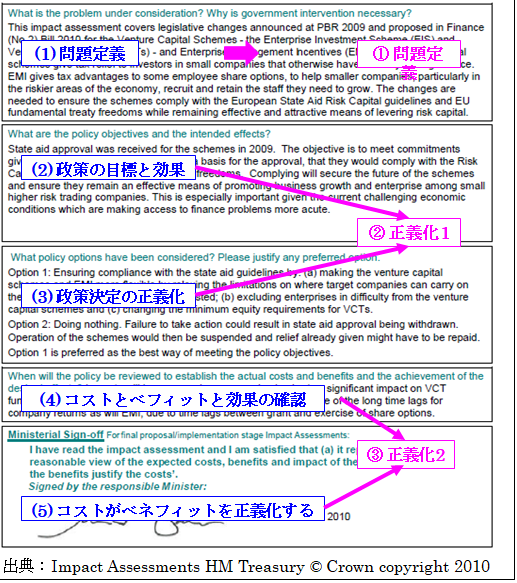

最初に説明すると、「イギリス政府の稟議書の流れ」は「イギリス政府の政策のインパクト」を「アセスメント」するものです。これは(1)「問題定義」→(2)「政策の目標と効果」→(3)「政策決定の正義化」→(4)「実際のコストと利益と効果の確認」→(5)「コストがベネフィットを正義化する」と展開されます。

ここで(1)「問題定義」と(2)「政策の目標と効果」と(4)「実際のコストと利益と効果の確認」はおおむねご理解頂けると思います。それに対して(3)「政策決定の正義化」と(5)「コストがベネフィットを正義化する」は理解し難いと思います。この理由は日本には「正義化」という言葉が存在しないためです。

そのため「正義化の意味」と(3)と(5)の意味を説明し、次に「日本の問題の解決策」の「正義化」を説明します。最初にこれらの意味を次に示します。

正義化の意味

「それは正義」のため正しい事を証明できるハズであり「証明する」という意味

政策決定の正義化の意味

「政策」は「正義」のため「正しい事を証明できるハズ」であり「それを証明する」という意味

コストがベネフィットを正義化するという意味

「政策」は「正義」のため「コスト」は「ベネフィット」よりも「小さ」く「政策」は

「黒字になる事を証明できるハズ」であり「それを証明する」という意味

ご覧頂ける通り、「正義化の意味」は『「それは正義」のため「正しい事を証明できるハズ」であり「証明する」』という意味です。

そのため「政策決定の正義化」の意味は『「政策」は「正義」のため「正しい事を証明できるハズ」であり「それを証明する」』という意味です。

同様に「コストがベネフィットを正義化する」の意味は『「政策」は「正義」のため「コスト」は「ベネフィット」よりも「小さ」く「政策」は「黒字になる事を証明できるハズ」であり「それを証明する」』という意味です。

そのため(1)から(5)を言い直せば、(1)「問題定義」→(2)「政策の目標と効果」→(3)「政策は正義のため正しい事を証明できるハズであり、それを証明する」→(4)「実際のコストと利益と効果の確認」→(5)「政策は正義のためコストはベネフィットよりも小さく、政策は黒字になる事を証明できるハズであり、それを証明する」となります。このように「正義化の意味」を理解すれば、容易にご理解頂けると思います。

次に「正義化」による「説明の流れ」は「日本」と大きく異なる事に気がつかれると思います。前述の「イギリス政府の政策のインパクトアセスメント」を「日本風」に展開すれば、(1)「(国民の)問題定義」→(2)「政策の目標と効果」→ (4)「実際のコストと利益と効果の確認」になると思います。そして「ほとんどの方」は「これで十分」と「感じる」と思います。

しかし、これには「本当にそうか」という「視点」が欠落しています。言うまでもなく、「政策」は「国民の血税」によって実行されます。そのため「本当にそうか」と「証明する事」は「不可欠」です。

「正義化」という言葉が「日本」には過去2000年存在しなかったため「本当にそうである事を証明する正義化という考え方」は理解し難いと思いますが、これはそのように説明されれば容易にご理解頂けると思います。これから「正義化とはどういうものか」をご理解頂けると思います。

次にもう1つ「日本人」の理解と大きく異なる点を説明します。それは既に説明したように「正義化の結論」は「政策は黒字になる」の通り、「黒字」である事です。

つまり「正義」と「黒字」という「金」を結び付ける事です。これにも大きな違和感を感じると思います。日本で「正義」を論じる時に「ではどの位儲かるのか」というような事を考えるのは「不謹慎」であり「正義」と「金」は「無縁なもの」と考えられています。

しかし、これには「本当に人を助けるのか」という「視点」が欠落しています。言うまでもなく、「正義」は「人を助ける事」であり、そして、ここが「勘所」ですが、「本当に助けられた」ならば、「助けられた人」は健全に働く事ができ「新たな富」が生まれる事です。

逆に言えば、「新たな富」が生まれないならば、それは「正義」ではないという事です。つまり「正義」とは「正論を唱える事」は「半分」であり、もう1つは「正論を実行し、実際に新たな富」を生み出す事です。これが「本当の正義」です。

そのため重要なのが「正論が正しく、且つ、黒字になる事」を証明し、「黒字にする事」が「正義化」です。これもそのように説明されれば容易にご理解頂けると思います。次にこの事を「松下幸之助の言葉」から説明します。これを次に示します。

赤字はダメです。人間も、少しづつでも、ずーと出血してれば、死んでしまいます。

お分かり頂ける通り、「黒字」は非常に重要です。つまり「黒字でない政策」は「正義」すなわち「国民の問題を解決する政策」ではなく、同様に「黒字でない製品」は「正義」つまり「顧客の問題を解決する製品」ではありません。

そして「赤字の政策の国」や「赤字の製品の企業」は「松下幸之助の言葉」の通り、「財政破綻」や「倒産」に陥ります。これから「黒字の重要性」を改めてご理解頂けれると思います。

尚、ここで「正義化」の言葉を説明します。「正義化」は「英語」の「Justification」の「私の訳語」です。「Justification」は「Justify」の「名詞」です。「Justify」は「Justice」、「正義」の「動詞」です。そのため「Justify」の意味は「正義である事を証明する事」です。これから前述の説明をご理解頂けると思います。

尚、「Justification」は日本では「正当化」と訳されます。しかし、これでは「間違っているもの」も「正当化される」という意味にも解釈できます。しかし、そうではありません。そのような意味はなく「それは正義」のため「正しい事を証明できるハズ」ので「証明する」という意味です。十分ご理解頂ければと思います。

ではこれを踏まえて「日本の問題の解決策」の「正義化」を説明します。これを次に示します。

| 項目 | 意味 | 対応するイギリス政府 の稟議書の項目 |

| 問題定義 | 問題を原理に基づいて解ける 形式に表現する事 |

(1)「問題定義」 |

| 正義化1 | 正しい事を第3者が客観的に 理解できるように説明する事 |

(2)「政策の目標と効果」 (3)「政策決定の正義化」 |

| 正義化2 | 正義(人々の問題を解決すること)と利益(価値-解決策のコスト=黒字)を同時に実現すること、つまり正義と李益を同時に実現する事 | (4)「コストと利益と効果の確認」 (5)「コストが利益を正義化する |

ご覧頂ける通り、「問題定義」は「問題を原理に基づいて解ける形式に表現する事」と定義します。次に「正義化1」は「正しい事を第3者が客観的に理解できるように説明する事」と定義します。

最後に「正義化2」は「正義(人々の問題を解決する事)と利益(価値―解決策のコスト=黒字)を同時に実現する事」つまり「正義と利益を同時に実現する事」と定義します。これはここまでの説明から十分ご理解頂けると思います。

尚、あらかじめ説明すれば、「問題定義」すなわち「問題解決活動」が「狭義の経済活動」つまり(5)「経済活動」になります。これは「IT/AI力」で説明します。

では最後に「まとめ」を説明します。

1.6 まとめ

では「まとめ」を説明します。以上、「マネジメント」について説明しました。

要約すれば、「マネジメント」とは「制御できないものを制御可能な範囲に収める事」であり、「市場」という「制御できないもの」に「制御可能な範囲」に収めるのが「正義の連鎖」であり、その結果、「正義と利益」を同時に実現するのが「正義化」です。

これを一般的に言えば、「自分と相手が社会全体として儲かる大金持ち」に成る事であり、これは政府・企業を問わず普遍的に適用される真理です。そのため「開発」を「PMの正義化」により行い、「生産・流通」を「SCMの同期化」により行い、「営業」を「CRMの一元化」により行うのが「近代経営」です。

ここで留意する事は「人間の営み」を「最小コスト」という視点から捉える「最適化理論」です。前記の「正義化」を「最適化理論」に基いて高度化したものが「最適化」です。つまり「利益」と「コスト」の「最適化」です。「最適化」は「今後の人間の営み」で非常に重要であると共に「地球温暖化防止策」としても非常に重要です。

では次に「マネジメント力の実践知識」を説明します。

2 マネジメント力の実践知識

では「マネジメント力の実践知識」を説明します。この中でも特に重要なのが「人とカネのマネジメント」です。そのためこの2点のマネジメントの実践知識を説明します。併せて「ビジネスの実践知識」も説明します。

では次に「人のマネジメント力の実践知識」から説明します。

2.1 人のマネジメントの実践知識

では「人のマネジメント力の実践知識」を説明します。言うまでもなく、「人・金・物のマネジメント」で最も重要で最も難しいのが「人のマネジメント」です。これを「私のIBMでの成功体験」から説明します。これにより具体的にご理解頂けると思います。

これを「人を育てる実践知識」→「現場を育てる実践知識」→「組織を動かす実践知識」→「顧客を助ける実践知識」→「人の話しを聞く実践知識」→「人に説明する実践知識」→「プレゼンテーションの実践知識」→「会議の実践知識」と説明します。

前半は「人・現場・組織・顧客」に対するマネジメントであり、後半は「マネジメントの基礎となる実践知識」です。では次に「人育てる実践知識」から説明します。

2.1.1 人を育てる実践知識

では「人を育てる実践知識」を説明します。この例は既に説明した「小松政夫の実例」です。このポイントは「人をその人なりに思う存分力を発揮させた事」です。つまり「一寸の虫にも五分の魂」を尊重した事です。これが植木等やハナ肇の「大変偉い点」です。

さてあらかじめ説明すると、人間には「技術的成長」と「人間的成長」が不可欠であり、「人間的成長」があって初めて「技術的成長」も遂げられます。小松政夫は植木等やハナ肇の「いいじゃないか、これで行け」という励ましに事により人間として自信を持て、翌日「映画解説者の淀川長治の物真似」をやり笑いを取り技術的に成功できました。

これからご理解頂けると思いますが、「人を育てる事」は「マネジメントの最も基本」ですが、特段のスキルや技術というものが必要ではありません。そうではなく「人間5元徳」の「愛→真理→勇気→節制→正義」の通り、「常に愛のある人間(ヒューマン)を維持し、相手の分かる言葉で話す節制により相手を助ける正義」を実践する事です。

正に植木等やハナ肇はこれを実践しました。そして私にも同じような体験があります。そのため次にこの体験を説明します。

これは私が日本IBMの研究所で30代で管理職になって間もない頃の体験です。新入社員として有名国立大学の物理を専攻した女子社員が部下となりました。最初は普通に接していたのですが、段々私を嫌っている事が分かり、最後は「関さんの笑っている顔が嫌いです」と言われてしまいました。

これにはびっくりしましたが、誠実に対応していましたが、2-3日後には、話してると「突然、泣き出し、帰ります」と言って、退社してしましました。まだ午後すので、これにもびっくりしてしまいました。ただ、何事もなかったように翌日も誠実に対応していました。

そのような状態が1年程続いたある時、私が大変忙しくしてると、彼女が私の部屋にきて

「関さん、御用聞きに来ました。何か手伝える事はありますか」と質問してきました。これには大変驚きましたが、一瞬で彼女の気持ちを察し、「ありがとうとお礼を述べ、ではこれをコピー取ってくれる」と頼むと、快くコピーを取ってれました。

この言葉には「彼女の人間的成長」を感じました。そのため彼女の結婚式のスピーチで「この時のエピソード」を話し、「縁あって同じ職場で仕事し、そこで技術的成長だけではなく、人間的成長を観るのはなによりも嬉しいものです」と結びました。

お分かり頂ける通り、何があっても「ヒューマン」を維持し誠実に対応する事です。但し、「上司、マネジメント」として留意する事は「実は自分はこうなんだけど」と明かしてきた時は、それを見逃さず、「しっかし、対応する事」です。

そのためには「心技体の正義の実践知識」の通り、人を助ける正義を実行できるように常日頃から「心技体」を整えておく事です。これにより「相手の気持ち」を察する事ができ誠実に対応する事ができます。この事は容易にご理解頂けると思います。

では次に「人を励ます実践知識」を説明します。

2.1.2 人を励ます実践知識

では「人を励ます実践知識」を説明します。れは既にご理解頂けると思います。「小松正夫の実例」で説明したように植木等やハナ肇は小松正夫を励ました事です。このポイントは単に言葉で「頑張れ」と励ましたのではなく、実際に中身を観て励ました事です。

つまり小松政夫は5分間だけ「ちょい役」をやる事になり、笑いをとれず上手くやれなかったため、最後に植木等やハナ肇の前でリハーサルをする事になり、この時、後に彼のお家芸となる「映画解説者の淀川長治の物真似」をやり、これを観て植木等やハナ肇は「いいじゃないか、これで行け」と励まし、翌日笑いを取り成功でき事です。つまり中身を観て

励まし、実際に結果が出た事です。これがなによりも重要です。

良く「頑張って」と誰もが言います。もちろん「励ます事」は良い事です。しかし、中身を観ず、「思い」だけで励ましても「言葉だけ」になってしまいます。植木等やハナ肇がしたように中身を観て励ます事がなによりも大事です。そしてこれが「高橋美知太郎元京都大学教授の1972年の日本医学総会の講演」で説明した「ヒューマン」です。

つまり「ヒューマン」とは「美を美しい」と感じると共に「その美を創ってる技術、中身」を理解する人間です。「思い」だけでなく「思い」を実現する「考え」を導いて励ます事です。これが植木等やハナ肇のした事です。そのため小松政夫にリハーサルさせました。

この裏には、「もし、上手く行かないようであれば、その時は,自分が成功する方法を教える」という「覚悟」があります。これがリハーサルさせる「指導者の責務」です。これは私も同じです。先の「人を育てる実践知識」の裏も同じです。

何故、彼女が「関さん、御用聞きに来ました。何か手伝える事はありますか」と質問してきたのかとえば、「私が十分な知識と能力を有する事」を理解し、そして「彼女を暖かく見守っている事」を実感していたからです。そして、今後の成長を願い励ます言葉が彼女の結婚式でこの事を紹介した事です。

結婚式に出席していた部下が「関さんのスピーチが一番良かった」と評価してくれましたが、「ヒューマン」として中身を理解して励ます事がなによりも重要です。この事は十分ご理解頂けると思います。

では次に「人を諭す実践知識」を説明します。

2.1.3 人を諭す実践知識

では「人を諭す実践知識」を説明します。これも既にご理解頂けると思います。「本田宗一郎の考え方」で説明したように部下に諭した事です。以下に再掲します。

真実にはどんな権力も勝てないぞ

エンジンにひびが入るという致命的な問題を起こした設計者の部下に諭した言葉がこの言葉です。これは本田宗一郎が亡くなられた日に、NHKが深夜遅くに特別番組を放送した中で、元部下の取締役の方が紹介した言葉です。

この言葉を紹介した部下の取締役の方にとって、これは「なによりも大事な教え」であったと思います。そのため本田宗一郎氏が亡くなられた日のNHKの特別番組でこの言葉を紹介したのだと思います。

そしてこの言葉を皆様に紹介する私の気持もご理解頂けると思います。「松下幸之助」と並んで日本の産業界の巨人である「本田宗一郎の教え」を是非実践して欲しいという事です。これは2つの意味があります。

1つは字義通り、真実は何よりも大事である事です。真実は権力には屈しないという事です。もう1つは主題の「諭す」は「真実/真理」に基いて諭すという事です。その時「節制の実践知識」で説明したように「常に愛のある人間(ヒューマン)を維持し、相手の分かる言葉で話す事」です。逆に言えば、決して相手を批判しない事です。この事は十分ご理解頂けると思います。

さて前記の「真実/真理」に基いて諭す事と相手を批判しない事を少年時代に実践した方がおられますので、紹介したいと思います。これが以降の「対価の実践知識」で説明するビル・ゲイツです。彼も少年時代に相手を批判せず「真実/真理」に基いて諭し、そして「彼の書いたプログラム」を使用している人全員から「対価」すなわち「お金」を支払って頂きました。

これは以降で説明しましが、無断で彼のプログラムを使用している人に、普通だったら、怒り心頭で感情的になったしまいますが、彼はそうならずに「真実/真理」に基いて論理的に説明、諭し、対価を支払って頂きました。これは彼の類まれなる能力を示すものですが、基本は「本田宗一郎の教えの通り、「真実/真理」に基いて諭す事です。この事は十分ご理解頂けると思います。

では次に「現場を育てる実践知識」を説明します。

2.1.4 現場を育てる実践知識

では「現場を育てる実践知識」を説明します。先に説明したように「正義の連鎖」を「全体」に及ぼす「全体最適」により「コスト」を「最小化」し「黒字」を「最大化」できます。そして「現場を育てる事」ができます。これは工場だけでなく研究所も同じです。

次にこの事を私が日本IBMの研究所で経路最適化ソフトウエアの開発責任者をしていた時の体験から説明します。

さて、フトウエアはハードウエアと異なり見えるものではありません。尚、もちろん見る事もできます。これはプログラムのソースコードを見る事です。但し、プログラムのソースコードを見る事はできますが、何千、何万行のため一行一行見ていたのでは時間がかかり、とてもできるものではありません。

しかし、誰が何のプログラムを書くのか、それはどのようなものかを互いに理解する事は必須です。しかし、これを文章で説明したり、パワポで説明するのも容易ではなく、また個人差もあります。

そのため私が導入したのがソフトウエアのモデリング言語のUML(Unifiede Modeling Language)です。この中のプログラムの中身を表現するクラス図です。これにより開発するプログラムを全てモデリングするように部下に命じ、これに基づいてソフトウエア開発を検討すると共に協力してくれる外部部門への説明も行う事としました。

この効果は絶大です。開発責任者の私の立場から言えば、全部で何個のクラス、つまり

プログラムを書かなければならないかを知る事ができ、開発コストや期間の見積もりを正確に行えます。

部下にとっては、自分の開発する部分を整理、再確認し完全に掌握する事ができ、また連携するプログラムも自分のプログラムのように良く分かりますので安心して開発でき、また開発の抜け、漏れもなくなります。そして全員で開発を検討する事もスムースに行う事ができます。

更にもう1つ非常に重要な事を行う事ができます。それは「開発の苦労」を互いに理解し合える事です。やはり開発の中には複雑な処理をする部分があったり、また調べないといけない部分があったりと、苦労は付き物ですが、それを理解できる事です。

これはマネジメントとして非常に重要です。つまり部下の苦労を知り、労い、励ます事ができます。部下にとっては「自分の苦労」を知ってもらう事であり、嬉しいものです。

これにより開発チームの一体感また信頼感が生まれ、そして互いに助ける「正義の連鎖」が生まれます。そのためUMLを導入する事は非常に有用なものとなりました。

お分かり頂ける通り、これが「現場を育てる事」です。これはUMLという新たな技術を導入する事により可能となりました。

このポイントは私や部下に「問題意識」があった事です。それを解決する事により「現場を育てる事」ができました。このように問題意識を持ち具体的に解決しようとする事が「現場を育て」ます。これがポイントです。この事は容易にご理解頂けると思います。

尚、この前提には私や部下がUMLを既に良く理解している事がありますが、これは「心技体の正義の実践知識」の通り、常に有用な新たな技術を自己研鑽として勉強している事が必要です。この事も併せてご理解頂ければと思います。

では次に「組織を動かす実践知識」を説明します。

2.1.5 組織を動かす実践知識

さて前記の「現場を育てる」は私が部門長のためUMLの導入のため「組織」を動かす事ができたというのも事実です。では他部門、それも営業や工場や保守などの複数の組織を動かすにはどうしたらいいでしょう。

尚、「そのような事は社長でなければ到底できない」と感じると思いますが、そうではありません。それは誰もが納得、従わざるを得ない「行動原理」を導く事です。

次にこの事を私が光磁気ディスクの応用製品の開発責任者だった時に得た知見を例に説明します。

最初に背景を説明すると、IBMの光磁気ディスクの研究、開発には2つの不幸がありました。1つは光磁気ディスクの応用製品の不具合、もう1つは極めて短期間で光磁気ディスクの事業から撤退した事です。

これは光磁気ディスクの応用製品の開発責任者として大変辛いものがありました。言うまでもなく、不具合は解決しなければなりません。しかし、事業として撤退を決めた製品に対する社内の見方は大変厳しいものがあります。誰もが日の当たる仕事を好みます。

しかし、客先の不具合は深刻でした。クレームは顧客の営業の取締役から直接日本IBMの社長にクレームが入ってきたものです。顧客の営業部門が不具合のため期限までに見積もりを提出できなかったため「怒り心頭」でクレームしてきたとの事です。そのため社長から研究所長に直接電話があり、所長から私の上司に電話があり、その後1年間原因も分からず解決するまで本当に苦労しました。

但し、応急処置をしなければなりません。これには多くの部門の協力が必要です。しかし、撤退を決めた事業には営業を含め工場や保守部門などは積極的に対応してくれません。そのため他部門、「組織を動かす」ために私が考え出した「行動原理」が次のものです。

開発部門は確かに光磁気ディスクという製品で失敗した。しかし、これをIBMという会社の失敗にしたくない。皆さんのご協力を切にお願いします。

これにより各部門の協力を得る事ができ応急処置をする事ができ一時的に対応する事ができました。但し、原因は全く分からず根本的解決には1年を要しましたが、これは「先駆者となる」で説明します。

さて前記の「行動原理」を客観的に見ると、「巧妙な言い回し、レトリック」になっていいる事に気がつかれると思います。つまり「会社の失敗になるのは協力してくれない他部門」という言い方でもあります。

これを平たく言えば、「自分の失敗」を棚に上げ「他部門に責任を転嫁するような言い回し」とも言えますし、なにしろそのように言われると「従わざるを得ない」となります。

では私はそのようなレトリックを意識してこの「行動原理」を考えたのかと言えば、そうではありません。「愛の実践知識」で説明した「実は自分はこうなんだけど」と正直に明かした事です。

つまり「自分の非」を認め「最後の願い」として「どうしてもこれは避けたい」という「自分の真心」を打ち明けたものです。それが結果的に「誰もが従わざるを得ない行動原理」を導きました。

お分かり頂ける通り、「愛すれば事を明らかにして真理を発見して真理に従う事」です。これは「組織を動かす行動原理」を導きます。改めて「愛の実践知識の重要性」をご理解頂くと共に皆様が「愛の実践知識」により「組織を動かす行動原理」を導く事なによりもを願っています。

では次に「顧客を助ける実践知識」を説明します。

2.1.6 顧客を助ける実践知識

言うまでもなく、「マネジメント」において「顧客との関係をマネジメントする事」は非常に重要です。とりわけ「顧客との人のつながりをマネジメントする事」は最も大事です。

但し、落とし穴があります。それが正に「顧客との関係をマネジメントする事」であり「顧客との人のつながりをマネジメントする事」です。「マネジメント」は意図的にそのような事をするものではありません。あくまでも「大金持ちの正義」の「自分と顧客が社会全体して儲かる事」が基本です。

その一つとして「顧客との関係」や「顧客との人のつながり」がありますが、それらは2番目です。1番目は「顧客を助ける事」です。これは「製品やサービスを提供する事」が主ですが、その前にも顧客を助ける事は沢山あります。これらの積み重ねの上で「製品やサービス」を購入して頂き助ける事ができます。では購入前に助けるとはどのような事でしょう。これを以下の3つの私の体験から説明します。

1 朝4時に大手自動車会社の稟議書を手書きで作成

2 通産省の課長補佐を諫める

3 大手自動車会社の部門長に涙ながらに訴える

では「朝4時に大手自動車会社の稟議書を手書きで作成」から説明します。これは私が日本IBMの研究所で経路最適化ソフトを開発していた時の体験です。

大手自動車に経路最適化ソフトを提案してる時に顧客から「1ページで経路最適化ソフトにより輸送コストを削減できる事」を示すと要請され作成したものです。その方曰く「俺を説得できれば、金に糸目はつけない。IBMの一番高いコンピュータを買ってやる」です。

これは十分納得できる話です。顧客の毎日数千台のキャリアカーで輸送してる新車の全国輸送コストを2-3割削減できれば、数百億円の削減となります。そのためIBMの最も高いコンピュータを購入しても十分儲かる話であり納得できる話です。

但し、その事を1ページで説明する事は非常に困難です。実を言うと、これには前振りがあります。顧客からその旨問い合わせがあり、基礎研究所の経路最適化アルゴリズムを研究してる研究員が私も同席しましたが、説明した事があります。

彼は「御社の全国輸送の最適化する方程式はこのようになります」と説明し、20以上の変数を1時間に渡って詳細に説明しました。しかし、相手は数学の最適化理論の専門家ではなく、毎日の全国輸送の輸送計画を立て、実施してる物流部門の方です。分かるハズはないのですが、IBMですので正確に説明しました。

で、その方が最後に言ったのが前述の言葉です。これには私も大変困りました。「単に理論的に削減できる」という事は説明できますが、実際に顧客はそれに基づいて導入を決定します。後から、「いや、実際はこうなので削減できませんでした」は通りません。顧客の実態を踏まえて確実に削減できる事を1ページで説明しなければなりません。

また、これが「勘所」ですが、その1ページは彼が社内で稟議書として使用する資料である事です。これは当然予想されます。そのため「嘘」があってはいけません。実態を踏まえて正確に説明できる資料でなければなりません。

朝4時まで考えて、「その会社の全国輸送の規模を1/1000にして整数計画法で解いたとするならば、このように削減できます」という絵を書ける事に気づきました。そのため急いでそれを手書きで書き、そして朝一番の説明に間に合うように、またその図を営業にコンビニからファックスで送り、営業も理解できる事を確認して、急いでその会社に向い、その方に説明しました。

IBMの顧客への説明資料はパワポで作成した一流企業である事を醸し出すものでなければなりませんが、「手書きの資料」で説明した事は私も初めです。またその方に説明している時、今どこを説明しているかと全て指で指し示しながら説明したのも初めてです。それほど気を使い全神経を集中して説明しました。その結果、顧客は十分理解され採用を決定して頂く事ができました。

お分かり頂ける通り、購入前に「顧客を助ける」とは1ページで効果を説明する稟議者の要となる資料を作成する事です。これが「物流部門の方が欲しかったもの」です。

これにより稟議書を通す事ができます。そしてそのように上位マネジメント説得し導入により莫大なコスト削減ができればその方の実績、貢献となります。これが「顧客を助ける事」です。この事は容易にご理解頂けると思います。

では次に「通産省の課長補佐を諫める」を説明します。

尚、あらかじめ1点説明します。本章と次章で説明する事は「叱正」です。既に「節制の実践知識」で説明していますが、節制して対応しても、それを無視する相手には「叱って正す叱正」が必要です。「叱正」も「顧客を助ける事」です。この事を最初にご理解頂ければと思います。

では最初に「通産省の課長補佐を諫める」から説明します。これは既に「コラム2 地デジ」で説明した事です。「叱正」の視点から要約すれば、今から30年以上前に「通産省の課長補佐を諫めた事」から地デジが生まれたというものです。

背景を説明すれば、当時の通産大臣から日本IBMの社長にある依頼の手紙があり、それはコンピュータ関連でナショナル・プロジェクトを立ち上げたいが、どのようなものにしたら良いかヒアリングしたいというものです。

そのため開発製造担当の副社長から指示があり、私が説明し、会議の冒頭に通産省の技官

の課長補佐(電総研の東大卒の博士)から、「何々ゼミ」で学んだ「何年卒」と挨拶がありましたが、私は「東大卒」ではないため「何年卒」と答えず「無言」でいると、「IBMの研究所には東大卒はいないのか」という大変傲慢な態度になり、説明を無視して資料に目を通し、5分ほどして「資料で説明していう事はすべて理解している」という顔でこちらを見ました。

この傲慢、無礼な態度に「なぜ、このように仕様が決まったか、ご存じですか」と質問し

「知らない」と答えましたので、以降2時間、科学は何を解き明かし、現実は何を要求し

、その狭間で「科学技術者」はどのように研究、開発していったかを説明すると、彼は私を大変信頼したようで説明が終わった時に、ある質問をしてきました。

それは「今、通産省として一番困っているのはテレビ業界で、テレビにパソコン機能を追加したインテリジェント・テレビとNHKが開発を進めている40インチの高品位大画面テレビ、どちらを優先して開発していけばよいか、関さん、教えて下さい」というものです。

そのため「こういう理由でインテリジェント・テレビは実現できません。そうではなくデジタル・テレビにしなさい」。しかし、「優先順位はこういう理由でNHKの40インチの高品位大画面テレビを先に商品化しなさい」また「デジタル・テレビはこういう理由で21世紀にしなさい」と答えました。

彼は冒頭の傲慢な態度とは真逆の真摯、且つ、丁寧な態度で「ありがとうございます」とお礼を述べ、会議は終了しました。これにより日本のテレビ業界と地デジに貢献できた事を嬉しく思っています。

お分かり頂ける通り、、私は意図的に通産省の課長補佐を諫めました。これが「なぜ、このように仕様が決まったか、ご存じですか」という質問であり、そして、その諫めを知り、「冒頭の傲慢な態度を大変申し訳ない」という意思表示が「関さん、教えて下さい」という文言です。

これから「叱正」が「顧客、相手を助ける事」を十分ご理解頂けると思います。またそれが「地デジの誕生」という思いもかけない進展となり日本国に貢献できる「人生の醍醐味」を実感して頂けると思います。

では最後に「大手自動車会社の部門長に涙ながらに訴える」を説明します。

これも「叱正」により「顧客を助けた事」です。但し、これは私も「体に涙が流れる」

という大変大きな決断を要するものでした。そのため私に取っては大きな体験でしたが、

これにより「愛すれば、事を明らかにして真理を発見し、真理に基づいて相手を助ける正義を実践する」という「確信」を持つ事ができました。そのため皆様にとっても大変参考になる体験だと思います。

これは大手自動車会社の新車の全国輸送の最適化の案件が終わり、次に大手自動車会社の輸出コンテナの充填率を最適化する提案の時に、私が自ら1か月間、コンサルをした時の体験です。

コンテナに詰め込む製品を製造する生産ライン、保税倉庫でコンテナに実際詰め込む作業などを実地検分し、また現場のマネジメントに問題、課題などを伺い、どのように最適化理論で充填率を改善するかの提案書を作成し、経営幹部の皆様に説明する事となりました。

但し、説明が終了しても、まったく反応はありませんでした。この理由は現在使用している「詰め込みソフト」と「最適化ソフト」の差を良く理解していない為です。

尚、「詰め込みソフト」はプログラマーが現場のノウハウを取り入れた「縦横高さ」からの単純計算で充填率を高めるものです。これは「最適化ソフト」のように、すべての組合せから解を求めるものではなく、充填率は劣ります。

しかし、この事を理解していません。これを理解するには「最適化理論とはどのようなもので、どのような効果があるのか、」という理解が必要ですが、それを尋ねてくる方はどなたもいませんでした。また提案の説明の時も、この説明は省略する事となりました。尚、この提案は、情報部門の主導で進められました。

そのため採用するかどうか、判断を下せないという状況に陥ってしまいました。有体に言えば、情報部門が持ってきた提案で「部門の方々」にとっては「どうでもいいよ」という事です。尚、当然ですが、この事態は予測されたものであり、これを「糠に釘」と表現し、その文言を最後の「コンサルの感想」に記載しました。

この文言は「部門の方々」をかなり刺激したようで「皆様、思ってる事」をズバズバ話し出し、私そして情報部門の方々は一方的に聞く事となり、簡単に言えば、「雰囲気はかなり険悪」となってしいました。そのため私から出た言葉が次の通りです。

しかしながら、実態はこうではありませんか、つまり私もIBMの研究所の人間とはいえ、一か月間、雇われた身だ。最適化理論とはどのようなものかと質問されれば、すべてを教えます。しかし、質問をしてきた人は誰もいなかったではありませんか。これが実態です。あなた方は勉強不足だ。

そして、この発言の時に、私の体に涙が流れました。これを感じながら、訴えました。そのため会議室は静まり返り、どなたかが低い声で「そこまでIBMさんに言われる筋合いはない」と発言され、空気を察し、情報部門の方から「終わりにしましょう」という事で会議は足早に終了しました。

その後、どうなるか、情報部門やIBMの営業は大変心配していましたが、私はなぜか落ち着いていました。1か月後、「部門長から最適化理論を教えて下さい」と依頼があり、20分で説明し、採用を決定して頂きました。その後、この方はイギリスの現地法人の社長に転出されましたが、恙無く導入して頂きました。

尚、この時、部門長が自らコーヒーをカップに注ぎ、勧めて下さり、「人柄を理解できると共に、日本の自動車会社には優秀な人材がいる」と実感しました。

お分かり頂ける通り、、このポイントは「真心は通じる」です。「良薬は口に苦し」の通り、「あなた方は勉強不足だ」は「真心」であり「批判」ではありません。

但し、どちらになるかは微妙です。これが「真心」となったのは「体に涙が流れた」からと思っています。「しかしながら」と、そしてまさに「この言葉」を発した時に「涙」が流れました。この涙ながらに訴えた事が通じたと思っています、これから「叱正」が「顧客、相手を助ける事」を十分ご理解頂けると思います。

では次に「人の話しを聞く実践知識」を説明します。

2.1.7 人の話しを聞く実践知識

さてここまで教科書や問題を対象とする時の思考力を説明してきましたが、人を相手にする「聞く・説明・会議」をする場合の思考力はいささか異なります。やはり人間を相手にする時は相手を配慮する事が必要です。そのため以下順番に説明します。

では最初に「聞くの実践知識」を説明します。人から話を聞くときのポイントはアクティブリスニングです。この意味は「積極的に聞く事」です。 つまり説明を聞いた中で分からない事があれば「そこのところをもう少し詳しく話を聞かせて」と聞く事です。

これにより相手は胸襟を開き更に具体的に話す事ができ状況を正確に理解する事ができます。そして、ここが勘所ですが、相手は「思いの丈を話す事」ができ、ほぼ気持ちは晴れる事です。

お分かり頂ける通り、話を聞くポイントは相手が気が晴れる事です。これをさせてあげるのが「話しを聞く事」です。

尚、深刻な相談も相手が話す中で「どうすべきか」を話しています。そのため「そうしてみたら」と相手の背中を押してあげるのが「話を聞く事」です。 相手はどうすべきか分かっていますが、それを実行するふんぎりがつかない時、誰かに話し、理解してもらい、「背中を押してもらいたい」というのが「話を聞いてもらう目的」です。

そのため思う存分話して聞く、つまり話してもらう事です。これがアクティブリスニングです。つまり「積極的に聞く事」です。

ここで絶対やってはいけない事は「あなたの言ってる事はこういう事なのね」と早分かりするような言い方は絶対しない事です。それは相手は自分の悩み、困ってる事を軽くあしらわれたという風に受け取ってしまいます。

そのため「いや、そうじゃないよ」と言い返してきます。すると「いや、こうだよ」、「いや、そうじゃない」と話を聞くのが、口喧嘩になってしまいます。

そのため絶対「こうなのね」と言わずに、「もっと詳しく話を聞かせて」と相手に寄り添う事が大事です。この事は容易にご理解頂けると思います。

では次に「人に説明する実践知識」を説明します。

2.1.8 人に説明する実践知識

では「人に説明する実践知識」を説明します。これは既にご理解頂いてると思いますが、「解決の思考力」の「価値→原理→手順の」と説明する事です。つまり解くべき問題は何か、それをどのような仕組み、原理で解決するのかを説明します。

このポイントは問題から説明する事です。問題は誰にでも理解できます。そのため

相手を容易に関心を持ってもらう事ができます。

但し、ここで留意する事は「アイコンタクト」です。相手の状況をよく見ながら「理解しているのか、分からないのか」を常に注意して話す事が重要です。

例えば、私もプレゼンテーションの時はこの事に大変気を使いました。常に聞いている 聴衆の人たちが理解している表情で話を聞いていいのか、それともわからないなという表情で聞いているのか、これを常に見極めながら説明しました。

そしてもし分からないという表情ならば「皆さん、説明している事は分かりますか」とこちらから質問し、皆さんの分からない事を聞き、それに答え、説明するようにしました。これが「節制」です。既に「節制の実践知識」で説明したように「常に愛のある人間(ヒューマン)を維持し、相手の分かる言葉で話す事」です。そのために「アイコンタクト」は非常に重要です。この事は容易に御理解頂けると思います。

では次に「プレゼンテーションの実践知識」を説明します。

2.1.9 プレゼンテーションの実践知識

では「プレゼンテーションの実践知識」を説明します。既にプレゼンテーションについては「山中伸弥の考え方」や「論理の実践知識」で説明しています。そのためポイントはご理解頂いてると思います。「価値→原理→手順」と論理的に説明する事です。ここではプレゼンテーションをやる人、つまり「プレゼンター」のポイントを3点説明します。

1つは「聴いてる人」に「背を向けない事」です。良くプレゼンターが画面と見ながら、「聴いてる人」に背を向ける事がありますが。これは避ける事です。理由は「プレゼンテーションの主役」は「画面」ではなく「プレゼンター」だからです。

つまり「画面」を「見ながら話すという事」は「画面」が「主役」という事です。そのため「プレゼンター」は「脇役」になってしまいます。そうではありません。「主役」は「プレゼンター」です。その「小役」、「脇役」が「画面」つまり「話してる内容」です。

良く「話してる内容が大事」であり「それが伝われば十分だ」と思ってる方がいますが。それは本当ですか? そうではないでしょう。「その話を認められたいという気持ち」があると思います。それが「人間」というものです。

つまり「プレゼンテーション」で大事なのは「人と人とコミュニュケーション、対話」であり「聴いてる人」に「話す人」つまり「プレゼンター」が「信頼される事」です。これが「プレゼンター」としてなによりも大事です。

尚、私はプレゼンテーションで「万雷の拍手」をもらった事があります。これをコラムにまとめてありますのでご一読頂ければと思います。

コラム16 万雷の拍手

2つ目は「話す内容を100%頭に叩き込んでおく事」です。これにより「画面」を見ながら話すのではなく「話し」に合わせて「画面」を表示させる事ができます。つまり「プレゼンター」が「主役」になり「画面」が脇役とする事ができます。

率直に言って、30代前半までは最初の5分間位の英語は全て記憶してプレゼンテーションしました。また英語は良く考えて「てにおは」を間違えない「通じる英語」だけではなく「人格が滲み出る英語」を話す様に心掛けました。尚、「人格が滲み出る英語」はコラムにまとめてありますのでご一読頂ければと思います。

コラム17 人格が滲み出る英語

3つ目は「プレゼンテーションの山場」をあらかじめ設定し、そこに向けて話しを盛り上げる事が重要です。やはり「プレゼンテーション」も「人間の行為」です。これには「山場」というものがなければ「面白く」ありません。落語で言えば、「落ち」です。これはあらかじめ設定しておく事が重要です。

そのため常に反応を見る事が不可欠です。反応が悪ければ、「山場」も「自作自演のつまらないもの」になってしまいます。そのため重要なのが「アイコンタクト」です。つまり「聴いてる人」とアイコンタクトしながらプレゼンテーションする事が必要です。

また、分からない事を質問された時は「それは良い質問で私も調べたが分からなかった」と正直に話す事が重要です。この時「誠実に対応する事」がなによりも重要です。先に説明したように「プレゼンテーションのゴール」は「プレゼンター」が「聴いてる人」から信頼される事です。そのため終始誠実に対応する事が基本です。

そして、その上で「プレゼンテーションの山場」というものも生きてきます。これにより「面白いもの」となり「信頼の芽」を育む事ができます。或る意味で、「プレゼンテーション」は「エンターテインメント」です。「聴いてる人」を楽しませるものでなければなりません。それが「話しを聞いてくれたお礼」です。これが「プレゼンテーションの山場」です。

では最後に「会議の実践知識」を説明します。

2.1.10 会議の実践知識

では「会議の実践知識」を説明します。このポイントは事前に「会議の進行の原理」つまり「どのような議題、アジェンダを経て結論に達するのか」を自分なりに準備し、それに沿って会議を進める事です。つまり議題、アジェンダ、つまり式次第を事前に自分でまとめて会議を進めるやり方が「アジェンダ会議法」です。

そのため重要なのが議題、アジェンダを最初に出席者に説明し合意を得る事です。このポイントはアジェンダ、式次第を厳守する事です。言うまでもなく、会議では予想していない事が発言されえる可能性があります。その結果、会議が宙に舞ってしまい、収拾がつかなくなる事もあります。

但し、その時は「検討事項」として処理し、議事はアジェンダに沿って進める事が大事です。そして「合意事項」または「検討事項」を明確にして会議を終了する事が重要です。尚、「思い重視の思考パターン」のため「議題、アジェンダ」に対する不満や感想などの「思い」を発言する方がいますが、それは「では、その思いを実現する考えは何ですか」と質問し、軌道修正する事が大事です。

そのように各自が思いを話して「気を晴らす場」とならないように留意する事が大事です。この事は容易にご理解頂けると思います。

では最後に「まとめ」を説明します。

2.1.11 まとめ

では最後に「まとめ」を説明します。ここまで様々な「人のマネジメント」について説明しました。この基本は「愛→真理→勇気→節制→正義」の「人間の5元徳」です。これを一般的に言えば、「徳のある人間」は「人付き合いも上手」であり「良好な人間関係」を築けるという事です。この事は容易にご理解頂けると思います。

では次に「金のマネジメント」を説明します。

2.2 金のマネジメント

では「金のマネジメント」を説明します。 さて「人のマネジメント」については「私の体験」から説明しましたが、「金のマネジメント」については、やはり「世間に知られた方」から説明します。但し、日本人に気がつかない「金のマネジメント」については「私の体験」から説明します。

これを「大金持の正義の実践知識」→「生きた金の実践知識」→「対価の実践知識」→「コストと費用の実践知識」→「金の力の実践知識」として説明します。

では次に「大金持の正義の実践知識」を説明します。

2.2.1 大金持の正義の実践知識

では「大金持の正義の実践知識」を説明します。これを「ワットの蒸気機関」と「二宮金次郎の飢饉の救済」から説明します。では「ワットの蒸気機関」から説明します。

これは既に説明したように「ワットの蒸気機関」を製造販売した「ボールトン・ワット社」です。「ボールトン」は「ワットの特許」を読み、優れている事を理解し、「ワット」に投資しました。

これによりワットは資金を得る事ができ工場を建設し、生産する事ができ、そして「ワットの蒸気機関」から「蒸気機関車」と「鉄道事業」が誕生し、更に「蒸気船」と「海運事業」が誕生しました。正に「正義の連鎖」です。産業革命は正に「大金持の正義の実践そのもの」です。

このポイントは2点です。1つは「ボールトン」が「ワットの特許」を読み「当時の蒸気機関の熱効率の悪さという問題を解決する優れた技術」である事を理解した事です。率直に行って、このように特許を読み、優れている事を理解して投資する日本人は皆無ではないかと思います。是非、見習って頂ければと思います。

もう1つは「ワット」は「歴史に名を残す偉人」ですが、ワットの大変優れているのは「ワット・ボールトン社」としたのではなく「ボールトン・ワット社」とした事です。つまり「資金を提供してくれたボールトン」を尊重した事です。

これについては「金の力の実践知識」で説明するように「金の力」は大変重要という事もありますが、何よりも重要なのは「ボールトン」を優先した「ワットの節制」です。つまり「ワットの節制の気持」が産業革命を誕生させたと言っても過言ではありません。

「技術」と「金」のどちらが大事かと言えば、どちらも大事です。しかし、もっと大事なのは「節制」つまり「愛→真理→勇気→節制→正義」の「人間の5元徳」です。これを明確に示すのが「ボールトン・ワット社」という「社名」です。この事は容易にご理解頂けると思います。

では次に「二宮金次郎の飢饉の救済」を説明します。これは「コラム13 二宮金次郎の教え」で説明するように、ある村が飢饉に陥り、困窮する農民を「二宮金次郎」が救済した事です。

この時に「同じ村の人間ではないか、助けよう」と呼びかけ、その結果、賛同して頂き米やお金を提供してもらい、それらを貸す事により、年を越すことができ、翌年皆で一緒に稲を育て、秋に大きな米の実りを得る事ができ、借りていた米やお金を返す事ができました。

さて、このような二宮金次郎の活動を協同組合的なものとして説明されています。しかし、そうではないと考えています。理由は、一部の人々を救済したのではありません。村全体を救済しました。そのためこれは正に民主主義そのものと考えていえます。そのためアメリカは二宮金次郎を大変高く評価し、二宮金次郎の肖像画を占領下に発行された紙幣に採用したと考えています。

このポイントは3点です。1つは「同じ村の人間ではないか、助けよう」と呼びかけた事です。つまり「愛→真理→勇気→節制→正義」の「人間の5元徳」を実践した事です。つまり「人間の5元徳」が「大金持の正義」の基本である事です。

2つ目は「共同作業より新たな富を作る」です。もし、仮に「借りた分」しか米を収穫できなければ、生活していけません。借りた分よりも「新たな富を作る」事がなによりも重要です。これにより返し、生計を立てていく事ができます。つまり「新たな富を作る事」が「大金持の正義」の基本です。

3つ目が両者を1つにした「二宮金次郎の教え」です。これを次に示します。

土地は何万町歩と荒れていても耕す事はできる。しかし、荒れた人間の心は、何万町歩の土地をもってしてもあがなう事はできない

正にこの言葉は至言です。「人間の健全な精神」つまり「人間の5元徳」如何に大切であるかを明確に示しています。二宮金次郎とお言えば、薪を背負って歩く石像が小学校に設置されただけであり、二宮金次郎の教えは全く普及していません。そのため十分ご理解頂ければと思います。

では次に「生きた金の実践知識」を説明します。

2.2.2 生きた金の実践知識

では「生きた金の実践知識」を説明します。「生きた金」の意味はご理解頂けると思います。「金」を有効に使う事です。では企業経営で金を有効に使うとはどのような使い方をするのでしょう。これを2つの例から説明します。1つはビル・ゲイツ、もう1つはトヨタです。これを私が大変優れた金の使い方と実感した体験から説明します。

ではビル・ゲイツから説明します。これは今から40年程前です。ちょうどビル・ゲイツそしてマイクロソフトが台頭してきた時です。日本IBMの研究所も液晶開発も軌道に乗り、次は書き換え可能な光磁気ディスクの開発を検討していた頃です。

たまたまマイクロソフトがソニーとアメリカでCD-ROMコンファレンスを開催するという事を知り、ソニーは光磁気ディスクの開発をする時は競争相手となりますので、その力を見極め、またビル・ゲイツという人間を品定めするため、研究所長と相談し、私がそのコンファレンスに参加する事になりました。

初日のソニーの取締役はさすがにビル・ゲイツを取り込むだけあって優れた方と拝察しました。しかし、ビル・ゲイツは青二才のプログラマーという印象しかなく、特にOSの立ち上がりの辺りの事をしかめっ面で説明するだけで特段優れた人物という印象は受けませんでした。

さて、初日のプログラムも終わり、帰り際にマイクロソフトから皆様が宿泊してる宴会場に軽いスナックを用意してありますので召し上がって頂ければとアナウンスがありました。私が宿泊してる一流ホテルにもその案内がありましたので、行ってみると、大変驚きました。

軽いスナックではありません。豪華な立食パーティーと言っても過言ではないほど、沢山の料理が用意されています。また宴会場も広く、アルコールはありませんが、一流ホテルの豪華な立食パーティーです。これには正直驚きました。当時のマイクロソフトの会社規模度からはとても想像できない豪勢な料理だからです。

そのため「これは凄いな」と思って中に入って食べていると、突然入り口付近でざわめきが起き、何があったのかと見ると、ビル・ゲイツが入って来て、「みんな、腹一杯食べてくれ」と呼びかけた事です。これには全員が「おー」と歓声があがり、ビル・ゲイツはみんなに囲まれ、そして次の宴会場に行くという事で足早に「笑顔」で退室していきました。

これを見て「容易ならざる相手」と直感しました。昼の青二才とは打って変わって、「生きた金」を使える「大変才覚のある人間」と判断しました。この理由は2つです。

1つは「腹一杯食べる」というのは「晩飯が一食浮く事」であり、ビジネストリップで来た人には嬉しいものです。もう1つはビル・ゲイツやマイクロソフトに親近感が湧く事です。ここで重要なのが「親近感」です。これを有体に言えば、「ビル・ゲイツ・マイクロソフトのファン」になるという事です。これはパソコンビジネスでは非常に重要です。

ここでパソコン用のOSについてかつてIBMとマイクロソフトが熾烈な競争を繰り広げマイクロソフトが勝利した事について、なぜIBMは敗れたのか、なぜマイクロソフトは勝利したのかについて私の見解を説明したいと思います。

一言で言えば、マイクロソフトはパソコンのアプリ開発のプログラマーを味方にした事です。それに対してIBMは全くその事の重要性に気がつかなかった事です。これが両者の勝敗を決定したと考えています。日本IBMの研究所にもIBMのパソコンOSの開発部門があり良く知っていますが、「優秀な人間が一生懸命開発していた」という印象です。

しかし、ビジネスは「優秀な人間が頑張れば成功する」というものではありません。ビジネス、事業というものは「ポイント」があります。それに気がつかなければ全ては「徒労」です。これを表現する言葉が「ビル・ゲイツ」の「IBMは大型コンピュータのMVSのパソコン版を創ろうとしていた」です。

これは正にその通りです。パソコンにはパソコンの世界があります。それは大型コンピュータのOSとは異なるものです。ではそれは何かと言えば、対話型に操作するWindowsであり、そして何よりも膨大なパソコンアプリを開発してくれるプログラマーを支援し、良好な関係を築く事です。これが「成功の鍵」です。

これを気づかせてくれたのが「ビル・ゲイツ」の「みんな、腹一杯食べてくれ」です。これが「成功の鍵」であり、そして「生きた金の使い方」です。そのためこれを知ってる「ビル・ゲイツ」は「容易ならざる人」と認識したのがこの体験です。

さて、このようにビジネスでは「生きた金の使い方」は非常に重要です。そして「成程、これは優れた金の使い方だ」と私がもう1つ実感した体験があります。これは「トヨタ」です。「トヨタも世界に出れば、アメリカに進出すれば、お大尽として振る舞うな」と実感した体験があります。そのため次にこの体験を説明します。

これはトヨタが初めてアメリカに工場を建設した時に体験です。この地域にはIBMの研究所もあり、中心都市のダウンタウンの高級ホテルには私も何度か出張で宿泊した事があります。さて、トヨタが工場を建設した後でそのホテルに宿泊し、たまたまルームサービスのメニュを見た事があります。それまでは英語で書かれていましたが、その時のメニューには日本語で書かれていました。

「なるほど、トヨタの工場ができたので日本語で書いているのか」と思ってページをめくりメニューを見ていて大変びっくりしました。メニューの品々が大変豪華で高価である事です。これはホテルの部屋でビジネスマンが一人で食べるようなメニューではありません。パーティーが開けるほどの豪華なオードブルです。

率直に言って、これは普通のルームサービスのメニューではありません。明らかに部屋に数人招き入れ、歓待するためのものです。ちょとしたパーティーが開けるほどのものです。ここで「なるほど」と思いました。「トヨタも金を使う時は使うものだ」と率直に感じました。尚、これらは全て私の想像である事を最初にお断りしておきます。

どういう事とかと言うと、トヨタの社員がこの工場に出張してきた際に、アメリカ人の同僚や部下を部屋に招き、歓待すると直感しました。私も分かりますが、このホテルはアメリカでも一流ホテルです。そのため仕事が終わり、街の中心部の一流ホテルで豪華なオードブルを囲んでくつろぐのはアメリカ人にとっても大変嬉しいものです。

これを心得てると直感しました。「トヨタも日本にいる時は質素倹約ですが、世界に出れば、金を使う時には使うものだ」と大変感心しました。またトヨタの社員にとっても大いに士気が上がります。出張する社員の「懐を暖かく」して送り出す「トヨタ」の「生きた金の使い方」は「さすが」と大いに学ぶものがありました。前述の通り、これらは全て私の想像である事をご理解頂ければと思います。

お分かり頂ける通り、「成功する企業」は「生きた金の使い方」をします。「生きた金」は「金のマネジメントの基本」となるものです。そのため十分ご理解頂ければと思います。

では次に「対価の実践知識」を説明します。

2.2.3 対価の実践知識

では「対価の実践知識」を説明します。さて「対価の実践知識」と言われても、「何の事」と疑問を持たれる方も多いと思います。そのため最初に意味を説明します。これは「製品/サービスの対価」としてお客様から「お金を頂く事」です。

「何だ、そんな事か。価格通りにお金を頂ければ良い。簡単な事」と誰もが感じると思います。または「見積もり」で「正直にコストを明かし、それに利益を乗せて頂けば良い」と感じると思います。

そうではありません。お客様からお金を頂くという事は、命の2番目に大切なのがお金ですから、また企業の発展という視点から考えると「そんな単純なもの」ではありません。例えば、新規の製品を売る場合、価格はどのように決めればいいのでしょう。また「コストの利益を上乗せしてるだけ」では企業は発展しません。将来の投資が必要です。ではいくら投資すれば良いのでしょう。また原資は売り上げです。ではどの位売れるのでしょう。

これらを全て計算し「対価」を頂くという事です。つまり企業経営の根幹が「対価をお客様からどのように頂くか、そしてどの位頂けるのか」という事です。これは「経営の中枢の問題」です。簡単な事ではありません。

そのため次にこの事をビル・ゲイツはどのように解決していったのかを彼の少年時代のある出来事から説明します。併せてマイクロソフトを設立した当初、どのようにお客様からお金を頂いたかを説明します。

では最初に彼の少年時代のある出来事から説明します。経緯を説明すると、彼は自分の作った自動車の駐車料金を計算するプログラムが、カルフォルニア州のサンノセなどの町々で、有料で使われている事を知りました。お金を受け取っている人は、彼のプログラムを当時流行っていたマイコンクラブから無料で入手し、それを売り収入を得ていました。

また、そのような人は一人ではなく、複数いました。そのためビル・ゲイツ氏は、これらの方々全員に抗議の手紙を送り、その後、いろいろありましたが、最後は、彼の主張を認め、全員彼にお金を返しました。この抗議の手紙を受けった方が、NHKのインタビューで、当時の感想を述べているのを見た事があります。

北から(シアトル)、冷たい手紙が、いやみなガキから送られてきた、と感じたそうです。なお、当時のマイコンクラブの人達は、お互い趣味で書いたプログラムを持ち寄り、交換し合い、動かし、皆で批評していました。つまり、プログラムは無料でやりとりされ、これは、当時のマイコンクラブの常識だったそうです。

そこへ、突然、「そのプログラムは自分が書いたものであり、金を払え」と抗議する手紙が届きました。常識破りのとんでもない事を言う嫌な奴と皆で彼を批判したそうです。しかし、結局、彼の主張は正しく、認めざるを得ず、全員お金を払ったそうです。

では、なぜ当時の常識に反し、多くのマイコンクラブの方々を敵に回しまで、少年のビル・ゲイツは抗議の手紙を送ったのでしょう。それは、無料で仕入れ、有料で売る、という行為は、どう見ても不正ですから、これに抗議するというのが、理由と思われますが、これが第一の目的ではありません。

そうではなく、彼は、ソフトウエアの本質を、抗議の手紙で書きました。そして、その本質を理解したから、全員、お金を彼に払いました。抗議の手紙を、日本語に翻訳されたものを全文読みましたが、これは大変優れたものです。

これほどソフトウエアの本質を誰にでも分か易く説明する文章を見た事がありません。但し、その後、一回だけ、見た事があります。それは、マイクロソフト社のソフトウエア製品に添付されている使用許諾書です。この文書の核心の部分は、彼が少年時代に書いた抗議の手紙とまったく同一です。これには大変驚きました。では次にこれを示します。

ソフトウエアは、ハードウエアの上で動きます。ハードウエアはテクノロジの進歩により、改良されます。そのため、ハードウエアの改良に合わせて、ソフトウエアも改良する必要があります。しかし、ソフトウエアの収入がなければ、そのソフトウエアを開発した人は、仕事を続ける事ができません。つまり、ソフトウエアを改良する事はできません。そのため、新しいハードウエアに合わせてフトウエアを改良する事ができません。そのため、ソフトウエアは新しいハードウエアの上で動かなくなります。その結果、ソフトウエアを使っていたお客様は、問題を抱え、迷惑をこうむる事になります。これはお客様に迷惑を掛ける事になり、絶対回避しなければなりません。その

ためにはソフトウエアを開発した人に、仕事を続けられるように、正当な報酬を報いるべきです。

お分かり頂けるように、彼の抗議は、無料で仕入れ有料で売るのは、とんでもない事だ、言語道断、不正だと、真っ向から、相手を批判し、問い詰めるような内容ではありません。そうではなく解決への道筋を順を追って説明しています。

言うまでもなく、批判していても解決策は見えてきません。批判し、相手をやっつけるのが目的ではありません。解決する事が求められています。彼の抗議の手紙はこの事を明確に教えています。このポイントはソフトウエアはハードウエアの上で動くという最も基本的な事から、説明している事です。

何事も基本から説明していく事が最も重要、且つ、解決への早道です。枝葉末節から考えても解決への道筋は見つかりません。表面化した現象に囚われることなく、本質を見抜く事が重要です。彼の抗議の手紙は、この事を良く示しています。

最後にご理解頂きたい事は不正だと思う事は、それを言えない雰囲気が大半だとしても、たとえ一人でも勇気を持って言う事です。絶対、不正を受け入れてはいけない事です。つまり「愛→真理→勇気→節制→正義」の「人間の5元徳」です。この重要性を改めてご理解頂けると思います。尚、この場合の「節制」は「胸を張って抗議する事」です。黙って黙認する事ではありません。この事は容易にご理解頂けると思います。

さて、ではこのような体験を持つビル・ゲイツはマイクロソフトを設立した当初どのようにお客様からお金を頂いたのでしょう。ここには大変高度な営業戦略があります。そして、そのためにハーバード大学の数学を専攻してる親友の「バーマー」をマイクロソフトに入社してもらった事が分かります。

以前NHKのテレビ番組でマイクロソフトの創業当時の顧客がインタビューで大変興味深い体験を話していました。当時、最初に顧客を訪問するのはビル・ゲイツだったそうです。顧客の要望を聞き、それをこのように実現できると大筋を大変分かり易く説明したそうです。

そのためそのような話をしても、それはできないと拒絶していた当時のソフトウエア会社の中で、ビル・ゲイツに対しては大変親近感を抱き、そのため見積もりを持ってきて欲しいと依頼したそうです。

楽しみに待っていると、次にバーマー(元マイクロソフト社長)が来たそうです。そしてこれは幾ら、あれは幾らと価格を説明し、その価格の高いのにびっくりし、結局、それはできないと拒絶していたソフトウエア会社と同じような内容にいつのまにかなっていたそうです。しかし、マイクロソフトと契約したそうです。

この理由は良く分かると思います。顧客の要望や願望を良く聞き、これらの価格を教えてくれたからです。それが如何に高いものかを理解できたからです。そしてそれを実現するソフトウエア技術もビル・ゲイツの類まれなる能力によって容易に理解できたからです。これらは顧客にとっては大変有益な情報です。そのため契約しました。

お分かり頂ける通り、これは大変高度な営業戦略です。しかし、ここでご理解頂きたい事は。この事を既にビル・ゲイツは19才でマイクロソフトを設立する時に理解していた事です。この理由は明らかです。当時「ソフトウエア」はただでした。無償です。コンピュータの付属品として無償で提供されていました。

そのため「お客様からどのように、いくらお金を頂くか」はなにより重要な事でした。そのためその事を親友のバーマーに説明し、彼も大いにやる気を起こし、賛同し、入社しました。これが「対価の実践知識」であり、そしてビル・ゲイツは「バーマー」に入社してもらいました。「お客様からお金を頂く事」は正に「経営の中枢の課題」です。この事をご理解頂ければと思います。

では次に「コストと費用の実践知識」を説明します。

2.2.4 コストと費用の実践知識

では「コストと費用の実践知識」を説明します。さて前記の説明で「バーマーはこれはいくら、あれはいくらと顧客」に説明しましたが、ではこの価格は誰が設定したのでしょう。想像できると思います。バーマーです。もちろんビル・ゲイツも口出しすると思いますが、最終決定は「CFOのバーマー」です。

何故なら、「会社の金」は「企業発展の礎」だからです。「技術」があっても「会社」は興せません。この事は先に説明した「ワットの蒸気機関」からもご理解頂けると思います。

では「会社の金」とは何でしょう。これが「原価と費用」です。ここで「原価」はどなたも知ってると思います。「製造原価」です。そのため一言で言えば、「工場で発生するお金」は全て「原価」です。

では「費用」とは何でしょう。これは「原価」を「売り上げ」に変える「費用」であり、「会社の発展」の「費用です。ここで「売り上げの費用」は容易にご理解頂けると思います。「営業の費用」であり「人事・経理」などの「費用」であり「社長の給料」の「費用」です。次に「会社の発展」の「費用」が「研究開発」の「費用」つまり「研究開発費」です。

これらを全て計算し、計画し、黒字にするのが「バーマー」つまり「CFO」です。ビル・ゲイツが「CFO」として「バーマー」に入社してもらった理由も良く分ると思います。

さて率直に言って、皆様は「会社の金」が「原価と費用」に大別される事を知らなかったのではないかと思います。これは「企業経営の基本中の基本」です。そのため十分ご理解頂ければと思います。また「バーマー」つまり「CFOの役割り」も十分ご理解頂ければと思います。

但し、私も「CFO」がそのような重責、そして有体に言えば、「バーマー」のように「頭の良い人間」とは思っていませんでした。「電卓叩いてるだけ」と思っていましたが、「開発事業責任者」となってから、理解できるようになりました。

そして、「決定的なある体験」が「それを思い知る事」となりました。では次に「金の力の実践知識」を説明します。

2.2.5 金の力の実践知識

では「金のマネジメントの最後」として「金の力の実践知識」を説明します。言うまでもなく、誰もが「金の力」は知ってます。「金」は「人」を動かします。「金の力」は絶大です。但し、それらは全て「人間の欲望」につながったものであり「企業経営」の視点から「金の力」というものを実感した方は皆無と思います。

これは私も同じです。開発事業責任者としてハードウエアやソフトウエアの研究開発をしましたが、「金の力」というものは実感した事がありませんでした。しかし、ある件で正に、それを実感しました。「金」は正に「企業の基本」です。これを忘れて物事を為す事はできません。これを私の体験から説明します。

これは「研究開発戦略のマネージャー」をしていた時に「開発製造担当の副社長」から「関君、こういう提案をアメリカIBMの社長にしたいので、開発製造部門の役員を総動員して提案資料を作成して欲しい」と依頼された時です。

この時、各役員に副社長の意図を説明し、資料を作成してもらい、全てを取りまとめて副社長に見て頂いた時に、「最後の結論」は「IBMの社長になったつもりで、関君が作成しなさい」と指示されたので、作成し、これを副社長は一言も訂正する事なく「これで良い」と仰って下さいました。

さて、IBMの本社の社長に提案するため私も副社長とアメリカに同行する事となり、「副社長」はアメリカ本社の主要な「上席副社長」に精力的に根回しの説明を行い、プレゼン資料のかなりの文言の修正があり、その対応に追われる事になりましたが、「最後の意結論」の修正はありませんでした。

しかし、「アメリカIBMの社長」に説明する当日に「財務部門の上席副社長」の「CFO」に説明した時に「副社長」から「最後の結論のある言葉」を「消せ」と指示があり、急いで修正しました。

さて、では「CFO」は何を指摘したのでしょう。それは「今後日本の研究所は自立した組織としてこういう分野の研究開発をして行きたい」という結論ページの正に最後の文章の文言の「自立した」という文言を「消せ」というものです。

率直に言って、「自立した」という意味は「日本の研究所も一人前になってきたので、それまでのようにアメリカから支援を受けるのではなく、一人前に研究開発していきたい」という意味で使いましたが、これには「深い意味」がありました。それが正に「金」に絡む事です。但し、これには他の上席副社長も気がつきませんでした。唯一気がついたのが「CFO」です。そして「なるほどCFOは切れ者、金の力は絶大」と実感しました。

どう言う事かと言うと、日本の研究所が自立した組織として研究開発をするという事は、研究開発費を自由に使って良いという事です。それは「できない」という事です。これは2つの理由があります。1つは他の研究所と競合が生じる事、もう1つは「会社の金」を自由に使ってはいけないという事です。

つまり「金の使い方」は「経営の中枢の決定事項」であり、日本IBMという子会社の一研究開発部門の決定事項ではないという事です。この事を「CFO」は教えてくれました。率直に言って、私の結論は「技術的」には正しいものでしたが、「金銭的」には全くの素人でした。そのため「金の力」を思い知る良い機会となりました。

では最後に「まとめ」を説明します。

2.2.6 まとめ

では「まとめ」を説明します。ここまで「金のマネジメント」について説明しました。このような知見はなかなか学ぶ機会がないと思いますので十分参考にして頂ければと思います。

では次に「ビジネスの実践知識」を説明します。

3 ビジネスの実践知識

では「ビジネスの実践知識」を説明します。て企業経営で重要なのが「ビジネスとは何か」を良く理解しておく事です。先にも説明しましたが「優秀な人間が一生懸命頑張れば成功する」というものではありません。トップページで説明したように「ビジネスの本質」を見抜く事が大事です。

ではビジネスの本質とは何かと言えば、「価値」と「人間」と「時代」です。この3つの本質を見抜く事が大事です。そのためこの順番で説明します。

では次に「価値を見抜く実践知識」を説明します。

3.1 価値を見抜く実践知識

では「価値を見抜く実践知識」を説明します。「価値」を見抜くのも「簡単な事」と多くの方は感じるのではないかと思います。コンビニに行けば、「物の値段」は分かりますし、スマホで検索すれば、直ぐに分かります。そのため「価値を見抜くのは簡単」と感じると思います。

しかし、「価値」は「価格」ではありません。敢えて、言えば、「その価格はそれだけの価値があるのか」と自分で判断する事が「価値を見抜く」という事です。

私が日本IBMの研究所にいた頃は、おおむね分野が全く異なる製品でも「大方の価格」つまり「価値」は直感で分かりました。そうでなければ、「新たなテクノロジを開発する資格がない」と言っても過言ではないと考えています。それほど「価値を見抜く事」はビジネスで成功する上で必須の要件です。

ここでは2つの例から「価値を見抜く事の重要性」を説明します。1つは私の体験、もう1つはまたかと感じるかもしれませんが、ビル・ゲイツ、というよりマイクロソフトの株価総額が世界一になった事です。

では私の体験から説明します。これは私事に関わる事ですが、数年前に3男が商社に入社し、3年目となったので、契約をそろそろ取る時期と思い、助けた事があります。

たまたま東京のある有名なビルが新築されたという事なので「時代感覚」を確認するために行った事があり、その時レストラン街で「これはなかなかいいな」と感じたレストランがあり、食事したところ、期待通りだったので、3男の取り扱ってるものも使用しているため、そこに連れて行き、食させ、旨い事を確認させ、「この会社な伸びる会社だ。ここに売り込め」と教え、無事契約でき、その後、契約の感触を掴んだのか3件契約できたというものです。

このポイントは「何故この会社は伸びる」つまり「価値」を発見できたのかと言えば、「味・雰囲気・店員さん」が「一流だったから」です。「真面目に一生懸命頑張ってる」だけではなく、その「品質」が一流だったためです。

但し、この事は皆様も十分実感して頂けると思います。「一流の味・雰囲気・店員」は誰でも直感的に感じる事ができます。そのため特段私が「優れた目利き」というものがある訳ではありません。但し、東京のある有名なビルが新築されたという事なので「時代感覚」を確認するためにそこに行ったというのがポイントです。これにより「価値」を発見できました。

さて、商社の伊藤忠の創業者の伊藤忠兵衛の教えに「一人の商人、無数の使命」と言う言葉があります。この意味は「ビジネスチャンスは無数にある」という意味です。これはその通りです。正にそのようにして私は「このレストランの価値」を発見しました。

但し、率直に言って、多くのシェフ、職人さんは「味」に拘ります。これは間違いではありませんが、「味」だけが「価値」ではありません。「価値」は「味・雰囲気・店員」を備えた「会社」そのものにあります。つまり全体的に捉え「価値」を発見できる事がビジネスでは非常に重要です。

さて、このように全体的に捉え「価値」を創造するのが孔子の教える「君子」です。それに対して「味」のみに没頭してしまうのが「器」です。次に孔子の言葉を示します。

君子は器ならず

これは至言です。但し、多くの人は「職人」、「技術者」として「器」に留まってしまいます。そうではなく「物事」を全体的に捉え「価値」を見抜き、創造する事が大事です。これを二宮金次郎の視点から言えば、今耕している土地だけでなく「荒れた土地」も観る事です。そこに隠された、眠っている「価値」に気がつく事です。これが「価値を見抜く事」であり「一人の商人、無数の使命」と言う意味です。この事は十分ご理解頂けると思います。

では次にビル・ゲイツ、というよりマイクロソフトの株価総額が世界一になった事を説明します。これは正にビル・ゲイツが「君子」として「価値」を見極めた事に依ります。つまりChatGPTの適用業務は「定型業務の自動化」という「価値」を見極めCopilotにフォーカスした事に依るものです。これによりマイクロソフトの株価総額が世界一になったと言っても過言ではないと考えています。

それに対して「器」としての技術者はChatGPTのプロンプトを学びます。これでは株価は上がりませんし、いつまで経っても「価値」は向上しません。確かにプロンプトの技術は向上するかもしれませんが、それは枝葉の事です。世間が注目するほどの「価値」にはなりません。技術者としての自己満足にしか過ぎません。この事は説明するまでもないと思います。

重要な事は「技術」でなく、それが実現する「価値」です。これを「定型業務の自動化」を見抜いた事が正にビル・ゲイツの「君子」としての実績です。これを能力としていう方もいますが、そうではありません。「価値→原理→手順」という「解決の思考力」に依るものであり、更に言えば、「思考の真理」に基づく「普遍的勉強法」に依るものです。「器」の方も皆様も是非実践して頂ければ思います。

では最後に「時代を見抜く実践知識」を説明します。

3.2 時代を見抜く実践知識

では「ビジネスの実践知識」の最後として「時代を見抜く実践知識」を説明します。さてビジネスでは「価値」を見抜く事は非常に重要ですが、ここで留意する事は「価値」は毎年新しくなる事です。この根本的理由は「人間は成長、進歩する」からです。そのため「新たな問題」が生まれるからです。そのためこれを解決する事が「新たな価値」となります。

そのため「新たな問題」に気がつく事が非常に重要です。但し、多くの方々はその事に気がつきません。そうではなく「今日は昨日の延長」であり、「明日は今日の延長」と捉えているのではないかと思います。しかし、トップページで松下幸之助の言葉として説明した「人間は進歩しまっせ」の通り、「人間」は進歩します。

しかし、率直に言って、皆様は「人間は進歩する」という事に今まで気がつかなかったのではないかと思います。確かに年齢と共に大人になり、成長したかもしれないが、それで「大人の仲間入り」をし、以降は「大人としての日々を送っている」と感じているのではないかと思います。

そうではありません。人間は進歩します。その結果、新たな問題が生まれます。ではどうしたら進歩できるのでしょう。そして新たな問題に一早く気がつけるようになるのでしょう。これを教えるのが松下幸之助の言葉です。次にこれを示します。

素直な心

お分かり頂ける通り、「経営の神様」と呼ばれた松下幸之助が最後に辿り着いた言葉が「素直な心事」です。つまり子供のように純真で素直な心です。但し、「王様は裸だ」と大人が躊躇してる時に「真実を叫ぶ心」です。

そして、何事も打算や私心なく素直に取り組み成長、進歩する心です。砂に水が吸収されるように新たな知識を吸収する心です。またできない事を失敗しながらも一生懸命頑張りできるようになる事です。

これは皆様も経験あると思いますが、初めて大人の自転車に乗れた時は本当に嬉しかったのではないかと思います。私も小学5年生の時に夕方薄暗い中で初めて乗れた事を今でも覚えています。

ここで改めて説明すれば、「成長」と「進歩」を次にように考えています。

成長 「器」として「手順」の専門的知識を学ぶ

進歩 「君子」として「価値→原理→手順」そして「真理→原理→価値」を学ぶ

お分かり頂ける通り、これはここまでの説明から十分ご理解頂けると思います。「器」として「手順」の専門的知識を学ぶ事が「成長」です。そして「君子」として「価値→原理→手順」そして「真理→原理→価値」を学ぶ事が「進歩」につながります。

この事は「ビル・ゲイツの考え方」で説明した事から十分ご理解頂けると思います。正に少年時代からプログラミングしていたビル・ゲイツが成功したのは「計算の真理」を学んでいたからです。これが成功をもたらし、そして現在もChatGPTの本質を見極めCopilotにフォーカスしマイクロソフトの株価総額は世界一となっています。

言うまでもなく、ビル・ゲイツが「計算の真理」を学んだのは「プログラムを実行するコンピュータの仕組とはどのようなものか」という「素直な心」から生まれる「素朴な疑問」です。その結果、「大金持ち」に成れ、そしてChatGPTの問題に気がつきました。

但し、ITやAIは難解です。誰でも理解できるというものではありません。そのため私は「思考の真理」に基づく「普遍的勉強法」を発明しました。これにより皆様が今後の経済活動の鍵となるIT力とAI力を習得され、新たな問題に一早く気がつき、ビジネスとして成功される事をなによりも願っています。

では最後に「まとめ」を説明します。

3.3 まとめ

では「まとめ」を説明します。ビジネスで成功するには「価値」を見極める事がなによりも重要です。但し、「人間は成長、進歩する」ため「新たな問題」が生まれ、これを解決する事が「新たな価値」となります。そのためIT力とAI力は不可欠ですが、これに「思考の真理」に基づく「普遍的勉強法」が貢献する事をなによりも願っています。

では最後に「結語」を説明します。

4 結語

では最後に「結語」を説明します。改めて説明すれば、「マネジメント」とは「制御できないものを制御可能な範囲に収める事」であり、「市場」という「制御できないもの」に「制御可能な範囲」に収めるのが「正義の連鎖」であり、その結果、「正義と利益」を同時に実現するのが「正義化」です。

これを一般的に言えば、「自分と相手が社会全体として儲かる大金持ち」に成る事であり、これは政府・企業を問わず普遍的に適用される真理です。そのため「開発」を「PMの正義化」により行い、「生産・流通」を「SCMの同期化」により行い、「営業」を「CRMの一元化」により行うのが「近代経営」です。

ここで留意する事は「人間の営み」を「最小コスト」という視点から捉える「最適化理論」です。前記の「正義化」を「最適化理論」に基いて高度化したものが「最適化」です。つまり「利益」と「コスト」の「最適化」です。

「最適化」は「今後の人間の営み」で非常に重要であると共に「地球温暖化防止策」としても非常に重要です。そのため前記の「正義化・同期化・一元化」を「最適化していく事」が「近代経営」です。

最後に「マネジメント力」として非常に重要なのが「新たな価値」に一早く気付く事です。これにより「時代の流れに乗る事」ができます。これは従来「経営者の才覚」と理解されてきましたが、これも「方法論」として定義、活用できます。

このポイントは「新たな問題」に気がつく事です。これが「新たな価値の始まり」です。

そのため重要なのが「人間・社会の問題」を解決しようとする「正義」です。「正義の心」を持つ人間は「新たな価値」に一早く気がつき「正義化」そして「最適化」を実践できます。この事を十分ご理解頂ければと思います。

5 皆様へのお願い

尚、トップページからではなく直接このページに来られた方にお願いがあります。本ホームページは一冊の本に相当します。そのため「確かに役に立った」と思われたならば、トップページで説明する私の口座に拙著と同じ金額をお振込み頂ければと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。

では次に「IT力とAI力」をお読み下さい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

コラム15 二宮金次郎の教え

私が「二宮金次郎」は「大変偉い方だ」と思ったのは、数年前にテレビで二宮金次郎を紹介していたのを見た時です。この時に二宮金次郎の言葉として「世間には自分だけ儲ける小金持ちは多いが、自分と相手が社会全体として儲かる大金持ちが少ない」を紹介していました。これから「なるほど、偉い方だ」と思いました。

そして「大金持ちの正義の実践知識」で説明したように戦後、アメリカが二宮金次郎を「日本のリンカーン」として高く評価し、占領下で発行した「1円券の肖像画」に採用し、民主主義を普及したのも良く分かりました。民主主義とは正に「国家」と「国民」は「国全体として儲かる大金持ちになる事」です。「二宮金次郎の教え」と全く同じだからです。

また番組では、ある村が飢饉に陥り、困窮する農民を救済した事を紹介していました。この時に「同じ村の人間ではないか、助けよう」と呼びかけ、その結果、賛同して頂き米やお金を提供してもらい、それらを貸す事により、年を越すことができ、翌年皆で一緒に稲を育て、秋に大きな米の実りを得る事ができ、借りていた米やお金を返す事ができました。

さて、このような二宮金次郎の活動を協同組合的なものとして説明されています。しかし、そうではないと考えています。理由は、一部の人々を救済したのではありません。村全体を救済しました。そのためこれはまさに民主主義そのものと考えていえます。

そのためアメリカは二宮金次郎を大変高く評価し、二宮金次郎の肖像画を占領下に発行された紙幣に採用したと考えています。では、アメリカは二宮金次郎の何を評価したのでしょう。何を持って「日本で最初に民主主義を実践した人である」と評価したのでしょう。

それは「共同作業より新たな富を作る」です。もし、仮に「借りた分」しか米を収穫できなければ、生活していけません。借りた分よりも「新たな富を作る」事がなによりも重要です。これにより返し、生計を立てていく事ができます。

この「共同作業より新たな富を作る」を抽象化した言葉が「大金持ち」です。それに対して「自分一人の作業により新たな富を作る」を抽象化した言葉が「小金持ち」です。このように「大金持ち」と「小金持ち」という二宮金次郎の言葉は「共同作業より新たな富を作る」を明確に抽象化しています。

では、二宮金次郎は「共同作業より新たな富を作る」という真理をどのようにして見つけたのでしょう。これは二宮金次郎の類まれる大変優れた能力がもたらしたと考えています。テレビでも紹介していましたが、二宮金次郎は大変「富」を作るのが上手な方だったようです。

ここで富とは、有用なモノという意味です。少年時代から創意工夫し、有用なモノを作り村人にあげていたようです。そういう意味で二宮金次郎は事業家でもあったとも考えています。

但し単なる事業家ではなく人間の本質を大変深く理解して方だと思います。これはテレビで最後に紹介していた二宮金次郎の言葉からも分かります。次にこれを示します。

土地は何万町歩と荒れていても耕す事はできる。しかし、荒れた人間の心は、何万町歩の土地をもってしてもあがなう事はできない

お分かり頂ける通り、この言葉は大変至言です。人間の健全な精神が如何に大切であるかを明確に示しています。まさに二宮金次郎は人間の本質を大変良く理解していました。そして、実践しました。これがアメリカが高く評価している真の理由と考えています。

しかし、二宮金次郎とお言えば、薪を背負って歩く石像が小学校に設置されただけであり、二宮金次郎の教えは全く普及しませんでした。そのため十分ご理解頂ければと思います。

コラム16 ゴールドラット

SCMの生みの親は「制約理論」や「ゴール」という本で有名なアメリカ人のゴールドラットです。彼が制約理論という最適化理論を考え出したのは、次に説明するように日本の企業に勝つためです。日本企業に勝つためにはどうすればよいかを全身全霊を傾けて考え、実践し、その中から生まれたきました。

なお次に説明する話はかつでゴールドラットのホームページで「私の物語」というタイトルで説明されていたものです。著者がIBMで経路最適化ソフトの開発をしている時に読みました。但し、大変残念ですが、現在は公開されていません。しかし、これは次に説明するように大変貴重な事を教えてくれます。

最初になぜ彼が日本企業に勝とうと思ったかを説明します。これは1970年代の事だったそうです。彼の従弟がニューヨークで製造会社を営んでいました。しかし、日本製品に圧倒され、そのため従弟から助けて欲しいと頼まれたそうです。

彼は物理学者ですが、従弟の会社の窮状を見て、何とかしようと一生懸命企業経営について学んだそうです。日本企業の強さは、モノ作り、つまり生産にあります。そのため生産を最適化するために最適化理論を学び、実践しましたが、なかなか旨く行かず、そのためトヨタのカンバン方式を学び、更にそれより優れたものとして後に「制約理論」と呼ぶ経営理論を編み出しました。

これを実践して従弟の会社も旨く成功しましたので、彼はこの理論を実行するソフトウエアを開発し、販売し始めたそうです。この時期はちょうどパソコンが普及し始めた1980年代初頭です。彼のソフトは大変評判が良く順調に売れました。

しかし、数量は文章作成ソフトや表計算ソフトに比べると圧倒的に少ないものでした。また、彼のソフトを生産最適化ソフトとして大変有効でしたが、良く顧客や見込み客から、このソフトのからくりはどのようになったいるのか質問されたそうです。

そのため彼はこのソフトのからくりを説明し、またソフトの販売を促進するために「ゴール」という本を出版しました。これは1984年の事です。「ゴール」という本はミリオンセラーとなりました。そのため彼は「これでソフトも売れる」と思ったそうですが、ソフトの売行きはまったく伸びなかったそうです。

そうではなく、「ゴール」を読んだ読者から感謝の手紙をもらったそうです。その手紙は、「この本で書いているようにやると大変旨く行く。どうもありがとう」と感謝の言葉を述べていました。これでなぜソフトが売れないのか彼も理解できたそうです。

つまり彼の生産最適化の方法は、彼のソフトを使わなくても、人間が人手でやれば実践できるという事です。人間がソフトと同じ事をやればよいのです。この事に彼は気づきました。そのため彼はソフトの開発会社から生産最適化のコンサルタント会社に商売を変える事にしました。

この時期に彼はデトロイトでトヨタの「ミスター、カンバン」と呼ばれる方と徹底的に議論したそうです。彼の関心は、トヨタはカンバン方式をどのように発明したのかです。この質問に対して、トヨタの方は「天の配剤」と答えたそうです。

「天の配剤」という言葉は、日本人なら「天がトヨタに与えてくれた」と謙遜して答えたと理解できますが、アメリカ人の彼は、そのようには受け取らなかったようです。そうではなく「天の配剤」という言葉を真正面に受け取り、トヨタのカンバン方式は、「詰まるところ、科学的なものではなく、神秘的なものから生まれたもの」と捉え、トヨタのカンバン方式は理論ではないと判断したそうです。

それに対して、彼の方法は理論であると明確に自覚したそうです。この理由は、「ゴール」の本を読んだ読者も、彼の方法を実践でき成功できたからです。つまり誰にも適用できる普遍性と汎用性を持っているという事です。

そのため彼は自分の方法に対しては「制約理論」、TOC(Theory Of Constraint) と敢えて理論という言葉をつけて命名したそうです。そして制約理論のコンサルタント会社として活動し、これがSCMを生み出す事になりました。

以上が、ゴールドラットの「私の物語」に書いてあった事です。この続きを1つ付け加えると、彼の「ゴール」という本はアメリカが日本に勝つための本です。彼の意図はそこにあります。そのため「ゴール」の本は海外でも本訳され多数出版されましたが、彼は日本で本訳、出版する事は許可しませんでした。

日本で出版されたのは、1984年から17年後の2001年です。日本の低迷、落日ぶりががはっきりと内外に分かった時期です。日本での出版は、アメリカは十分日本に勝ったと思ったと言えます。そして今度は日本を助けようと思ったからと言えます。

ではゴールドラットの説明の最後に、彼の制約理論とトヨタのカンバン方式を比較しておきたいと思います。次に両者の比較を示します。

| 項目 | ゴールドラットの制約理論 | トヨタのカンバン方式 |

| 作業の動きを伝えるモノ | ドラム | カンバン |

| 在庫(バッファー) | 有り | 無し |

| 作業の遅れを防止するモノ | ベルト | 生産ラインのベルト |

| 作業遂行で重要なモノ | 節約ゴール(目標) | 一人一人の強さ |

これだけでは分からないと思いますので、以下にポイントを説明します。最初に両者の対象としているものを説明すると、共に生産最適化です。生産という作業を如何に最適化するかが両者の対象です。生産ラインで重要な事は、各工程での作業を流れるように円滑にする事です。

今工程がA→B→C→D→Eと5つの組み立て工程から構成される場合、各工程での送り出すタイミングと受け取るタイミングが一致する事が重要です。具体的に言えば、AからB、BからC、CからD、DからEと送り出すタイミングと受け取るタイミングが一致させる事です。各工程での作業の同期化が大変重要となります。

この作業の同期化をするのが、ゴールドラットではドラム、つまり太鼓をたたいてその音に合わせるという意味です。それに対してトヨタはカンバンです。カンバンを見る事によって進捗状況を知り作業を同期化します。

つまり同期化をゴールドラットでは「ドラムの音を聞く」、トヨタでは「カンバンを目で見る」という事で実現します。「音を聞く」と「目で見る」という差はありますが、両者は基本的に同じと言えます。

次に在庫、バッファーについての考えは、両者は異なります。ゴールドラットは少々の在庫を持つ事は必要と考えます。つまり在庫有りです。それに対してトヨタは在庫を持ちません。あくまでも同期を重要視します。これが両者の基本的な差です。この差は最後に説明するように最適化についての両者の考え方の差からきています。

次に作業の途中で遅れが発生した時の対応です。これも両者は同じです。ゴールドラットのベルトという考え方は言ってみれば、行進する人間の足を全員ベルトで縛り、全員同じ速度で進めるようにするものです。これはトヨタも同じと言えます。

以前トヨタの生産方式を紹介するテレビの番組を見た事がありますが、トヨタの生産ラインでは、各工程をまたいてベルトが張ってあるそうです。各工程で、問題や遅れが発生した時はベルトを引っ張りその事を伝えるそうです。

このように作業に遅れが出ないように、また遅れが出た時はベルトを使って救済するのは両者共に同じです。但し、ゴールドラットはこの点を大変重要視しています。各工程でのネック、制約となっているものは何か、これを発見する事を大変重要視します。

そのため彼は「制約理論」と命名しました。彼は制約を事前に取り除く事を大変重要視します。それに対してトヨタは、カンバンという名前からも分かるように同期を大変重要視します。このように両者は概ね似ていますが、基本的考えには差があります。

これを示すのが、最後の作業遂行で重要なモノが両者では明確に異なる事です。ゴールドラットはゴール、目標を最も重要視します。これは彼の本のタイトルがゴールという事からも良く分かると思います。ゴールドラットの考えのポイントは如何に成功するかです。成功しなければ最適化をしても意味がありません。そのためゴールを大変重要視します。

それに対して、トヨタの場合は、ゴールももちろん大事にしますが、一人一人の強さを大変重要視します。つまり各工程で作業をする人間が一人一人強く、自分の責任を果たし、遅れを生じない事です。これをトヨタは大変重要視します。

尚、ここで補足すると、これはトヨタの同じ三河出身の徳川家康とまったく同じです。徳川家康も一人一人の武士が強くなる事を大変重要視しました。これを示すのが「旗本」です。江戸幕府の旗本は言うまでもなく、徳川家康の直参の三河武士です。

トヨタの経営は、まさに徳川家康の経営とまったく同じです。これは駿府と尾張に挟まれ、一人一人が強くなければ生きていけない三河の地政学的条件が生み出した大変貴重な精神風土と考えています。

良くトヨタのカンバン方式を導入しようとして失敗した例を聞きますが、この原因は一人一人が強くなっていないためと考えています。トヨタのカンバン方式を実践するために必要な事は、在庫をなくす事でもなければ、カンバンを立てる事でもありません。

そうではなく一人一人が強くなり、職責を果たす事です。これがトヨタのカンバン方式で最も重要な事です。このようにゴールドラットの制約理論とトヨタの基本となる考えには多少の差がありますが、概ね同じです。

両者に共通している事は、最適化がなによりも大事だという事です。最適化が今後の企業の命運を握るという認識です。これはまったく同一です。そしてこれはまた社会全体に対しても言える事です。大量生産・大量消費の20世紀から、エコロジーと共生の21世紀で最も重要な事は最適化です。

人々や社会の営みを最適化していく事が21世紀の最重要課題です。言うまでもなく、良い製品や商品を開発しても、開発・生産・販売が最適化されていなければその企業は倒産します。そのため最適化理論を良く理解する事は日本企業、日本経済の再生に大変重要です。最適化理論の重要性を良くご理解頂ければと思います。

次にトヨタのカンバン方式の重要な点は開発・生産・販売もカンバン方式にしている事です。具体的に言えば、開発部門は生産部門と合意した期日までに確実に新製品を開発し、提供しなければなりません。また、生産部門は販売部門と合意した期日までの確実に新車を製造し、提供しなければなりません。

更に販売部門は顧客と合意した期日までに確実に新車を提供しなければなりません。そして売り上げ金額は期日までに確実に財務部門に渡されなけばなりません。更に財務部門は確実に購買部門に期日までに購買資金を提供しなければなりません。

そして購買部門は確実に部品を期日までの生産部門に提供しなければなりません。同様に人事は確実に生産要員を期日までの確保しなければなりません。などなど、すべての部門がカンバン方式で経営されています。これがトヨタの強みであり世界一の自動車会社になれた大きな理由と考えています。

しかし、これは容易ならざるものがあります。トヨタのような巨大な会社のすべての営みを同期化させていく事は大変な事です。一朝一夕にできるものではありません。まさに一人一人が強いからできる事だと考えています。

それに対して、往々にして陥るのが部門最適です。開発・生産・販売がそれぞれ各自の部門最適に陥り会社としては全体最適になっていない事です。昨今業績の悪い会社はすべて部門最適に陥っています。そしてなによりも部門最適に陥っているのが、日本です。

「省益あって国益なし」の現在の日本はまさに部門最適に陥っています。各省は部門最適の政策だけを実行しています。なぜ日本人は部門最適に陥るのでしょう。なぜ全体最適が苦手なのでしょう。

この理由はご理解頂けると思います。二宮金次郎が教えるように「世間には自分だけ儲ける小金持ちが多い」かれです。これから改めて「自分と相手が社会全体として儲かる大金持ち」をご理解頂ければと思います。

コラム17 最適化理論

最適化理論、つまりオペレーションズ・リサーチの源は、第二次世界大戦のイギリス軍と言われています。ドイツの戦闘機によるロンドン空襲に反撃する軍事技術として開発されました。この結果、一機当たりの撃墜する大砲や機関銃から発射する砲弾や銃弾の数を大幅に削減したと言われています。

第二次世界大戦終了後、軍事技術のためこの内容は明らかにされませんでしたが、アメリカのスタンフォード大学のダンツグ教授により数学の理論として1947年に発表されました。これが現在線形計画法と呼ばれるものです。

線形計画法は最適化の対象を小数点で求めるます。しかし、答えが整数でないと困る問題もあります。例えば、トラックの台数を最小化する配送最適化問題の場合は、12.3台のようにトラックの台数として小数点の答えを求めても困ってしまいます。

そのため元IBM社員であるラルフ・ゴモリーが整数を取り扱える整数計画法を発明しました。これにより生産最適化や輸送最適化の問題は現実的に解決できるようになりました。但し、最適化の規模が大きくなると計算に膨大な時間がかかります。

この理由は先に計算理論で説明したように、非決定性の問題で説明したように膨大な組み合わせが生じるためです。そのため考案されてきたのが、短時間で答えを見つけ出すヒューリスティックと呼ばれる様々なアルゴリズムです。

ヒューリスティックの意味は「直感的」という意味です。問題の特徴を良く理解して解を直感的に見つけ出すというアルゴリズムです。著者がIBMで開発した経路最適化のソフトもヒューリスティックなアルゴリズムを採用しています。

これにより大規模な最適化問題も現実的に解けるようになりました。以上をまとめると最適化理論には次の3種類があります。

① 線形計画法

② 整数計画法

③ ヒューリスティック

ここで重要な事は、これらはすべて数学の理論であるという事です。そのためフトウエアによって実行できます。この事から分かるように、数学の理論に基づかないトヨタのカンバン方式は最適化理論ではないという事になります。しかし、ゴールドラットで説明したように、数学の理論やソフトウエアでやる事が最適化ではありません。

人間が誰でも実行し旨くいくならば、それはいみじくもゴールドラットが「制約理論」と名付けたように、理論です。経営理論であり、最適化理論です。そしてトヨタのカンバン方式を経営理論としてゴールドラットのように更に改良、洗練させていく事が重要です。これがエコロジーと共生の21世紀の世界への日本の貢献と考えています。

コラム18 万雷の拍手

これは「コラム10 イギリスで一番」で説明してるように、私が研究所の課長になって間もない頃の1980年代に日本IBMの営業部門が顧客企業のヨーロッパの現地法人の社長様を招き、コンピュータの技術動向や利用動向を説明する研修会をブラッセルとロンドンで開催した時の事です。

研究開発部門からは常務が講演する事になっていましたが、急遽対応しなければならない事案が発生し、代わりに私が講演し、ブラッセルでは初めてだったので「講演する事に精一杯」で特に「結語」というものがなかったためロンドンではきちんと「結語」を話しました。この時「聴いてる人」から「万雷の拍手」を頂いたというものです。

「結語」は「IBMの企業理念」の「個人の尊重」を次のように説明しました。

「個人の尊重」とは「その人が持てる力を思う存分発揮して成長、進歩する事」です。そのためIBMでは個々人が成長、進歩する事を求められています。では研究所の人間が成長、進歩するとはどう言う事かと言えば、お客様の問題と格闘し、解決する事です。これにより成長、進歩できます。そのため皆様の問題をどんどんIBMに持って来て下さい。我々の成長、進歩には必要です。そのため何卒宜しくお願い申し上げます。

「お願い申し上げます」と言いながら、30名程の顧客の社長様に深々と頭を下げました。この時に、一瞬会場はシーンと静まり返りました。理由は、私があまりにも真剣に結語の言葉を述べたからです。しかし、次の瞬間、「万雷の拍手」が巻き起こりました。

これには本当にびっくりしました。そして本当に感動しました。会場の全員の方が私をを見て、おもいっきり手をたたいてくれています。これほど嬉しい事はありません。まさしく万雷の拍車を浴びました。この「世に生まれて良かった」と思うほど、本当に嬉しいものでした。

コラム19 人格が滲み出る英語

私が英語を話す時に心掛けたのは「通じる英語」はちろん、更に「日本人の人格が滲み出る英語」です。これには明確な理由があります。それは1970年代の日本のテレビに片言の日本語を話すアメリカ人が何人かいました。

この方々がとんちんかんな日本語を話すため、日本人は大変面白がっていました。しかし、そのような番組を何度も見ている内に、「いい加減にきちんとした日本語を話したら」と感じるようになりました。これはいわゆる「てにおは」がまったく出鱈目です。

例えば、「今日、友達と浅草が行った」です。「友達と浅草へ行った」をこのような「てにおは」を間違えた言い方をします。当初は「面白い」と感じましたが何度もこのような言い方を聞いていると、「このアメリカ人は、日本語を馬鹿にしているのか」、つまり「日本を馬鹿にしているのではないか」と感じるようになりました。

そのため自分がアメリカに行ったら、絶対このような「てにおは」を「間違える英語は話さない」と思いました。これが「通じる英語」ではなく、「日本人の人格が滲み出る英語」です。つまり「自分は日本国の義務教育によりきちんと正しい英語を学んだ教育された人間である」という「誇り」です。

そして同時に英語、つまりアメリカを尊重している事を示すためです。そのため英語の「てにおは」を良く勉強しました。これが「for/ of/ in/

on」などの前置詞です。これは入社2年目にアメリカの研究所に行ってる時も継続的に勉強していました。

そのような時にたまたま会議で日本IBMの社長がこの研究所を訪れるという話が上司からありました。そのため上司に次のように質問しました。

質問した英文

What is the purpose of his coming here ?

日本語訳

彼がここに来る目的は何ですか ?

この英文を自然に話す事ができました。今振り返ってもこれは大変上手なで高度な英文です。そしてまた大変基本的な英文です。高度と基本が一緒になっていますが、これは正に「of」という前置詞にあります。そのため次にこれを具体的に説明します。

高度な点は「of」という前置詞により「What is the purpose」、「目的は何ですか」と「his coming here」、「ここに来る」という2つの文章をつないでいる事です。これは大変上手で高度な文章です。次に基本の意味は「of」は誰でも知っている基本中の基本の前置詞だからです。しかし、この基本の前置詞の意味を良く理解すると、大変高度な英文を自然に話す事ができます。

私が英語というものに自信を持ったのはこの時です。この時に英語でどのような事も表現できると感じました。特に重要なのが英語でどのような文章も正確に書けるようになった事です。これは大きな自信となりました。

英語のプレゼンテーションで重要な事は正確な英文を書く事です。ここで「てにおは」を間違えるようでは、最先端のテクノロジを研究、開発するに相応しい高度に教育された人間とは判断されません。そのため提案以前に信用されません。日本人の作成する提案書だからと言って、少々、敷居をさげるという事はありません。アメリカ人と同様に正確な英文でなければなりません。それができるから高度に教育された人間と判断されます。

率直に言って、私がIBMの研究所で活躍できたのは正にこのお陰です。研究所には東大や京大で修士を取得した後、アメリカの大学で物理や数学で「Ph.D.」、「理学博士」を取得した先輩社員や同僚の社員が多くいました。この方々に私が「英語」で気後れせず正々堂々と向きあえたのも正に正確な英文を書けたからです。

この基本は「自分は日本国の義務教育によりきちんと正しい英語を学んだ教育された人間である」という「日本人の誇り」であり、「コラム3 液晶」で説明したように、「確かに日本は第二次世界大戦でアメリカに敗れたが、日本人もアメリカ人のように優秀である事を示したい」という「私のIBMに入社した思い」です。そして「for/

of/ in/ on」などの前置詞をアメリカに行ってもクラウンの辞書を読み継続的に勉強した事です。

尚、最後にアメリカ人の正確にものを表現する事を「forとofの日本人には絶対分からない意味」から説明します。これを次に示します。

Name of this is water この名前は水です

Name for this is H2O この名前は(水を元素記号で表現した)H2Oです

ご覧頂ける通り、「of」は普通に「何々の」という意味です。但し、もし「for」を使って表現する時は、forは厳格に物事を表現する意味合いがあるので、

H2Oとなります。このような正確な英語力が「人格が滲み出る英語」という意味です。

では最後に「IT力とAI力」をお読み下さい。